La risposta del governo Trump alla crisi scatenata da Covid-19 vale il 13% del Pil Usa: un intervento senza precedenti. Basterà l’aumento previsto di 2.500 miliardi di dollari di spesa pubblica a evitare la recessione? E chi viene premiato da queste misure, a pochi mesi dalle elezioni presidenziali?

A Washington si è cominciato a discuterne immediatamente dopo che l’amministrazione Trump ha finalmente smesso di raccontare al Paese che il mondo fuori dagli Stati Uniti si stava fermando per qualcosa di simile all’influenza. E in pochi giorni il Congresso ha deciso di aumentare la spesa pubblica di duemila cinquecento miliardi di dollari.

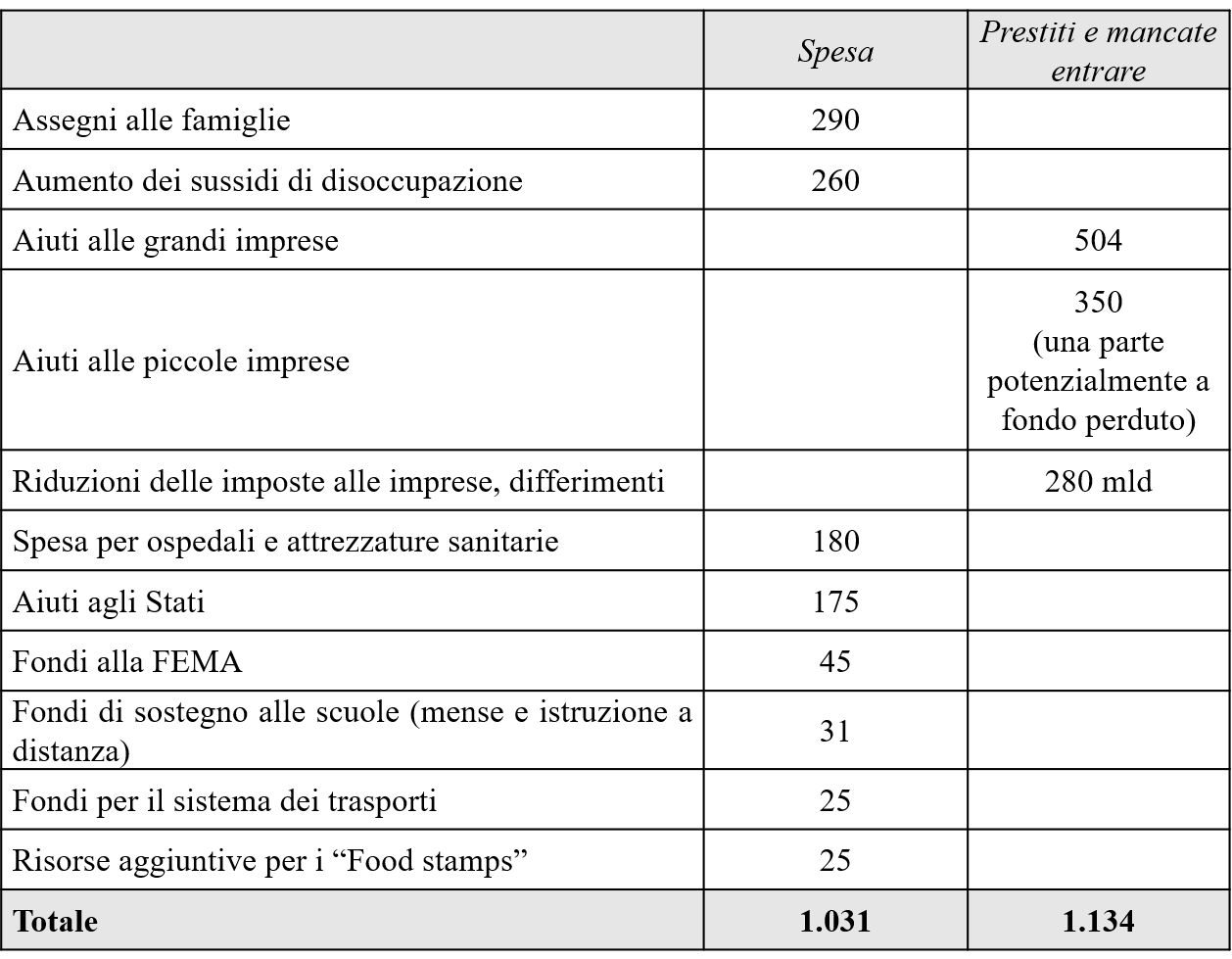

Quelle misure e quella enormità di soldi rappresentano circa il 13% del Pil nazionale e per dimensioni, portata e velocità, sono senza eguali nella storia moderna degli Stati Uniti. Una parte consistente di questi è a fondo perduto, una spesa, un’altra, a spanne meno di mille miliardi, riguarderà prestiti e garanzie su prestiti alle imprese. Infine ci sono miliardi di tagli alle tasse e rinvii delle scadenze fiscali.

Il “Cares Act” in cifre (miliardi di dollari)

Il fiume di dollari non sarà abbastanza per evitare la recessione, perché quando un’economia si ferma di colpo per ragioni non legate al ciclo economico, mettere soldi nelle tasche delle persone non stimola la domanda privata di persone chiuse in casa. Le diseguaglianze crescenti, le aree rurali in declino, il lavoro mal pagato e garantito peggio, le infrastrutture arrugginite e desuete rimarranno lì. Il Coronavirus non farà che accentuare i problemi strutturali di un’economia che crea ricchezza e malessere economico allo stesso tempo. Ma la necessità di far avere soldi a milioni di famiglie americane era reale, negli Usa il pronto soccorso casa per casa serviva più che altrove. Più che in Italia o in altri Paesi europei e nonostante i dati sventolati per mesi da Trump sui livelli minimi di disoccupazione. Come mai tanta urgenza? Basta guardare i numeri. Quelli generali e quelli dei giorni immediatamente successivi alla dichiarazione di stato di emergenza da parte dell’amministrazione Trump.

Negli Stati Uniti il 49% dei cittadini ha un reddito che gli consente di arrivare alla fine del mese ma non di affrontare un’emergenza di qualsiasi tipo. Tra questi ci sono i 50 milioni di persone che vivono con salari intorno ai 10 dollari l’ora impiegati nei settori che saranno i più danneggiati dal lockdown di tante città: 5 milioni nella ristorazione, 4,5 nel commercio al dettaglio e 2,5 tra custodi e donne delle pulizie. La maggior parte di costoro, ci dice una ricerca di Brookings Institution, sono negli anni centrali della loro vita lavorativa, lavorano full time e tra questi il terzo che ha figli a carico è spesso sotto la linea di povertà.

Queste persone perderanno il lavoro a centinaia di migliaia e molto in fretta. Molte lo hanno perso nei primi giorni dell’epidemia: “Prevediamo un calo di 225 miliardi di dollari nei prossimi tre mesi, che comporterà la perdita di un numero di posti di lavoro compreso tra i cinque e i sette milioni”, ha stimato la National Restaurant Association in una lettera indirizzata al presidente e ai leader del Congresso. Un rapporto del Dipartimento del Lavoro americano del 19 marzo parla di un balzo di 71mila domande di sussidio in più nel giro di una settimana. Ma questa era la settimana precedente al lockdown e al pieno dispiegarsi della crisi. La settimana dopo, le domande erano state 3 milioni e 300mila. I numeri di alcuni Stati sono drammatici: in 3 giorni 78mila domande in Ohio (5400 la settimana precedente) e 121mila in Pennsylvania (contro 12mila), in Nevada, dove tutto ruota attorno agli hotel e casinò di Las Vegas, i numeri sono triplicati. Il sito dello Stato di New York è andato in crash per il numero di persone che andavano a riempire il modulo. Per dare un’idea della gravità della situazione, la settimana peggiore di sempre nella storia del sussidio è nel 1982 e allora le domande furono 695mila.

Il mercato del lavoro statunitense post recessione del 2008 è per certi aspetti la fotografia ingrandita di quel che succede altrove: la nuova occupazione cancella i lavori che richiedono una formazione media e salari medi (l’operaio non specializzato, l’impiegato con mansioni ripetitive) mentre crea molto lavoro di bassa e alta qualifica nei servizi. E così i laureati tendono a guadagnare molto, hanno delle buone coperture sanitarie e possono risparmiare o investire per mandare i loro figli all’università, mentre chi lavora nelle pulizie, nelle consegne, nei ristoranti, nella Sanità, vive la situazione che abbiamo descritto.

Questi milioni non vivono gli effetti di medio periodo della crisi, che non conosciamo ancora, ma sono finiti gambe all’aria dalla sera alla mattina. Con loro milioni di gig workers. Le storie ascoltate in radio o lette sui giornali degli autisti Uber che guidavano con la tosse, di fattorini Amazon che non potevano non presentarsi al lavoro per paura di finire licenziati, la proposta della catena di supermercati Whole Foods ai propri dipendenti di donare giorni di ferie a chi è malato, sono tra le prime risposte date dai colossi della gig economy alla crisi.

Tutti questi lavori sono quelli dai quali dipendiamo per le cose semplici della vita, questi lavoratori o i loro equivalenti sono quelli con i quali abbiamo a che fare quotidianamente e che nelle settimane del lockdown si sono trovati disoccupati oppure, come nei supermercati, sui furgoni delle consegne o negli ospedali, hanno continuato a lavorare mentre tutti si riparavano dal virus in casa e davanti ai computer.

Per proteggerli il settore privato, autonomamente, non ha fatto quasi nulla. Uber ha promesso una paghetta agli autisti malati, ma il modulo per richiederla recita: “Acconsento a dare i miei dati sanitari per vedermi riconosciuto l’indennizzo COVID-19, ma riconosco che questa raccolta dati non implica che Uber mi debba offrire in nessun modo tutela sanitaria o che il rapporto tra me e Uber sia di lavoro dipendente”. È la prima volta che il rapporto di lavoro di autonomia fittizia e dipendenza reale di milioni di lavoratori emerge con tanta forza. E Uber (e le altre) non potendo sottrarsi alla necessità di fare qualcosa, mette le mani avanti. Si badi: l’aiuto riguarda solo chi si ammala, non chi rimane a casa perché di questi tempi è inutile pensare di fare il tassista. E chi si ostina a circolare e prendere corse, rischia di ammalarsi per una o due corse al giorno.

Quanto ad Amazon, ha costituito un fondo di aiuto ai “partner nei servizi di consegna indipendenti e i loro autisti e i dipendenti stagionali in difficoltà finanziarie in questo periodo difficile”. Il fondo è di 25 milioni e Amazon chiede donazioni. Amazon ha fatto 10,1 miliardi di profitti nel 2018, il suo proprietario ha un patrimonio di 113 miliardi e a febbraio 2020 ha comprato una casa da 165 milioni. Il fondo, insomma, vale come l’ala per la servitù della magione di Beverly Hills di Jeff Bezos.

Il tema dei milioni di lavoratori dipendenti senza tutele, dalla gig economy alle cucine, è insomma emerso in maniera prepotente. In questa crisi emergono in maniera clamorosa anche le contraddizioni della gig/sharing economy (della parte che non ha nulla di sharing reale): le migliaia di persone che vivono pulendo o accogliendo nelle case di AirBnB non lavorano e anche i piccoli proprietari che avevano trasformato la casa di nonna morta in una rendita semi certa e quasi esentasse, si trovano con la casa sfitta e nessun ingresso. E così le guide turistiche improvvisate, i lavoratori precari del turismo e così via.

Avendo cercato di dare un’idea dell’urgenza di intervenire in una società precaria come quella americana, dove non pagare l’affitto un mese può voler dire dover lasciare la casa, dove mancare dieci giorni al lavoro perché malati può voler dire perderlo o per lo meno non essere pagati, guardiamo alla risposta del Congresso alla crisi.

La prima ipotesi esclusa è anche la prima che – naturalmente – è venuta in mente all’amministrazione repubblicana: un bonus fiscale. Ipotesi scartata per i tempi lunghi: i soldi servono oggi, non dopo che le dichiarazioni delle tasse verranno elaborate. Così si è passati all’assegno per tutti. Nella legge approvata i contribuenti che guadagnano meno di 75mila dollari riceveranno 1.200, sopra quella cifra e fino a 91mila dollari l’anno si scende fino ad arrivare a 0. Il testo proposto dai repubblicani prevedeva di dimezzare l’assegno per chi non paga tasse perché troppo povero. Quella parte è cambiata in meglio dopo i negoziati, ma i democratici non sono riusciti a rendere più progressivo uno strumento che non cambierà molto per chi guadagna 75mila dollari e che sarebbe stato utile rendere più generoso per chi guadagna meno.

La legge prevede anche un aumento dell’assegno di disoccupazione di 600 dollari a settimana per quattro mesi. Una cifra che si aggiunge a quella pagata dagli Stati. La novità davvero importante sta nel fatto che la nuova assicurazione include i lavoratori della gig economy, i freelance e le altre forme di precariato diffuse nel mercato del lavoro americano. Un precedente importante, ma occorrerà osservare come e quanto queste categorie di lavoratori avranno davvero accesso ai sussidi.

Il terreno di scontro tra repubblicani e democratici riguardava la gestione da parte del Segretario al Tesoro dei 500 miliardi di dollari destinati agli aiuti alle grandi imprese. Una tranche è destinata a quei settori già colpiti dalla crisi come le compagnie aeree e quelle di crociera, un’altra verrà appunto gestita dal Tesoro in base alla situazione. Entrambe le cose hanno senso: ci sono settori che sono già stati colpiti e altri che conosceranno solo l’onda lunga della crisi. E ci sono Stati completamente chiusi da giorni mentre in altri la vita scorre quasi normale.

Su quei 500 miliardi si è molto discusso. Nel testo repubblicano bocciato due volte dal Senato si concedeva una libertà assoluta al Tesoro e non si chiedeva trasparenza. Su questo i democratici si sono impuntati: controllo e trasparenza, specie dopo che i fondi distribuiti con il Troubled Asset Relief Program di Bush nel 2008 aveva prodotto frodi e l’uso dei fondi per distribuire dividendi agli azionisti o bonus ai manager. I democratici hanno ottenuto un panel del Senato che verifichi la destinazione dei fondi, un ispettore generale al Tesoro e l’uso di uno strumento usato durante l’amministrazione Obama per limitare la discrezionalità dell’uso dei fondi da parte del Tesoro e far gestire i prestiti dalla Federal Reserve.

Altro limite imposto dai democratici è quello relativo al diniego di accesso all’aiuto pubblico da parte di imprese in cui membri dell’amministrazione, loro parenti diretti o eletti in Congresso abbiano interessi – una misura pensata per negare aiuti agli alberghi della Trump Organization.

Come accade sempre in leggi scritte di corsa che prevedono molti capitoli di spesa, anche questa ha le sue falle. Nel capitolo dedicato ai fondi destinati alle piccole imprese – di cui parliamo dopo – c’è la possibilità che i singoli alberghi con meno di 500 dipendenti chiedano e ricevano aiuti.

Non solo, il capitolo che aiuta le grandi imprese prevede fondi per i gruppi che lavorano su questioni connesse alla sicurezza nazionale. Un articolo pensato per aiutare la Boeing. Peccato che i guai del colosso dell’aeronautica non derivino dal Coronvirus, ma dall’aver forzato la messa in commercio del 737 Max, un modello che presentava falle – ne sono caduti due. Andiamo avanti: tra i beneficiari degli aiuti ci sono quelle compagnie di crociera che hanno le loro sedi nei paradisi fiscali. Gruppi che non pagano tasse in America riceveranno aiuto dai contribuenti americani. Nel testo si concedono anche aiuti alle catene d’albergo, anche quelle che stanno licenziando migliaia di dipendenti. I fondi verranno concessi se ai licenziati verrà garantita la continuità della copertura sanitaria.

Il problema, per i democratici, è che i settori che riceveranno gli aiuti sono quelli che impiegano la manodopera più a rischio – turismo e trasporti sono fermi. Un progetto di legge della Camera prevedeva l’innalzamento della paga minima oraria fino a 15 dollari l’ora nelle imprese che riceveranno soldi e dove questa è ancora più bassa. Al tavolo negoziale questa ipotesi è stata scartata. Viene invece il divieto di buyback – l’acquisto di proprie azioni da parte delle imprese che riceveranno prestiti o fondi, un sistema per aumentarne il valore che in questa fase è particolarmente conveniente visto che diverse compagnie hanno visto collassare il valore dei propri titoli – o di aumento delle paghe e bonus ai manager.

Gli aiuti alle grandi imprese prevedono poi anche una serie di misure che le rispettive lobby chiedevano da tempo senza ottenerle. Un esempio è quello delle banche che si erano battute per ottenere minori requisiti per le riserve di capitale, il cuscino che gli istituti finanziari sono tenuti ad avere per garantire la solvibilità in caso di problemi – un tema emerso con forza nella crisi del 2008. La misura sarà in vigore per tutta l’emergenza da Coronavirus. Naturalmente, su questo come su altri benefici fiscali, la durata è cruciale per stabilire se si tratta di un favore alle corporation o di un’effettiva misura emergenziale. Le lobby bancaria, degli alberghi e dei trasporti lavoreranno per rendere queste misure permanenti.

Altre misure prevedono un programma di prestiti da 350 miliardi di dollari per le piccole imprese, con un tetto massimo di 10 milioni a impresa. Una parte del prestito utilizzata per coprire i salari potrebbe essere a perdere se le aziende non licenzieranno nessuno fino alla fine del 30 giugno. Stessa cosa per i prestiti concessi alle imprese i cui dipendenti guadagnano con le mance (l’incredibile sistema americano per bar e ristoranti) se i soldi verranno utilizzati per fornire salari aggiuntivi ai dipendenti. A modo suo e in maniera parziale è la proposta di Emmanuel Saez e Gabriel Zucman: lo Stato paga per mantenere la gente al lavoro invece che pagare sussidi.

Infine ci sono 150 miliardi per gli Stati e altri 150 per gli ospedali e l’acquisto di strumenti di cura e gli aiuti al sistema scolastico, entrambe misure volute dai democratici.

Basterà tutto questo a salvare l’economia americana? Probabilmente no. I democratici parlano già di altri due pacchetti di intervento pubblico. Molto dipenderà da quanto e come l’epidemia verrà gestita. Una delle lezioni apprese dopo il 2008 e il pacchetto di stimolo all’economia voluto da Obama è che gli investimenti fatti non bastarono. E che quando si approvano misure in emergenza è bene pensare almeno al medio periodo e a programmi che abbiano un impatto nel tempo: Obama era convinto di avere a disposizione un patrimonio politico da spendere e che i repubblicani avrebbero approvato anche i suoi piani sulle infrastrutture. Le cose andarono in maniera diversa.

Oggi che si discute di Green New Deal (in forme più o meno radicali) i democratici dovrebbero attrezzarsi ad avere delle ipotesi pronte. Un Green New Deal ha per sua natura una durata di medio o lungo periodo e nella ipotesi che dopo novembre alla Casa Bianca non sieda più Donald Trump, questo sarebbe il momento di tornare a proporlo con più dettagli di quanti non ne abbiano forniti Bernie Sanders e i suoi. Solo così, l’eventuale presidenza Biden potrebbe entrare nella storia come altre nate un po’ per caso. Lyndon Johnson era un conservatore texano, ma la Big Society e i diritti degli afroamericani si devono alla sua capacità di negoziare con il Congresso, non al carisma di JFK.

* Martino Mazzonis, giornalista e ricercatore, è esperto di Stati Uniti e curatore per Treccani di AtlanteUSA2020.