Gli atenei del Sud e delle sedi periferiche del Centro-Nord hanno subìto un grave ridimensionamento per effetto delle politiche che hanno ridotto i finanziamenti e dell’emigrazione degli studenti verso le grandi università. Rischiano ora di perdere il loro ruolo in territori sempre più marginali.

Per la Treccani si usa la locuzione “recitare un requiem” per far “riferimento a persone o a fatti che si vogliono dimenticare o si sono ormai dimenticati”. Perché un requiem per le università dell’Italia periferica? Perché con le politiche in atto da anni in Italia, e alla luce delle tendenze demografiche ed economiche in corso, la loro dimensione non potrà che continuare a contrarsi e il loro contributo allo sviluppo socioeconomico dei territori di riferimento non potrà che diventare più esile, con un evidente circolo vizioso di causa e effetto; fino al rischio di scomparsa per alcuni degli atenei più deboli. Ma questo rilevantissimo tema è del tutto dimenticato.

Il termine “Italia periferica” comprende larghissima parte dei territori del Mezzogiorno (con la possibile eccezione del sistema napoletano), ma non è limitato al Sud: dato che fenomeni simili per direzione, anche se con diverse intensità, sono visibili anche nelle “periferie” del Nord (a partire da Friuli-Venezia Giulia e Liguria) e in vaste aree del Centro, Toscana inclusa. Le geografie della perifericità universitaria sono in parte del tutto simili a quelle della perifericità economica Viesti (2021), con Lombardia e Emilia-Romagna (e il Trentino-Alto Adige) a un estremo e Calabria, Sicilia e Sardegna dall’altro; con il declino di Roma e di ampie parti dell’Italia Centrale. Ma mostrano anche differenze: la forza universitaria, molto più che economica, di Torino; la situazione opposta per Firenze.

Questo esito non è dovuto alla cattiva sorte. Ma a scelte politiche precise, per quanto raramente rese esplicite, che hanno portato ad una compressione selettiva e cumulativa Viesti (2018) del sistema universitario italiano: compressione, ovvero una riduzione della già modesta dimensione, comparata agli altri paesi europei, dell’università italiana; selettiva, perché è stata indirizzata pressoché esclusivamente verso gli atenei dell’Italia periferica, salvaguardando quelli dell’Italia “forte” (in primis Lombardia e Emilia); cumulativa, perché senza ulteriori cambiamenti il combinato disposto delle norme che sono state stabilite e delle dinamiche economiche e demografiche prevedibili, sta producendo e continuerà a produrre un accentuarsi della compressione selettiva, che potrebbe portare fino alla scomparsa di atenei dell’Italia periferica (specie nelle aree interne e nelle Isole) a meno di interventi compensativi, “caritatevoli” volti a tenerli in vita.

La svolta nelle politiche per l’università è stata dovuta a una combinazione di elementi: la implicita decisione di perseguire un modello di sviluppo economico fondato principalmente sulla competitività nei costi-prezzi e non sull’innovazione; i nuovi vincoli all’intervento pubblico dovuto alle politiche di austerità; il predominio ideologico di una “tirannia del merito” in base alla quale le politiche pubbliche avrebbero dovuto prioritariamente premiare e sostenere i soggetti che fossero già in migliori condizioni; il tramonto, lungo l’intero arco politico, dell’idea che lo sviluppo del Mezzogiorno sia una condizione essenziale per la crescita dell’intero paese.

La prima fase delle nuove politiche, databile indicativamente fra il 2008 e il 2012, è stata la compressione del sistema universitario italiano attraverso una forte riduzione del suo finanziamento complessivo, tramite il Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) (Viesti, a cura di 2016), e conseguenti, prolungate, limitazioni al turnover che hanno significativamente ridotto il numero dei docenti. L’iniziativa è stata condotta principalmente da esponenti politici della destra (in particolare Maria Stella Gelmini e Giulio Tremonti); e, si badi, ha preso avvio nel 2008, ben prima delle politiche di austerità susseguenti alle nuove regole europee. Gli interventi hanno comportato anche un prolungato e forte blocco delle retribuzioni dei docenti (mai più recuperato, a differenza di quanto avvenuto per le altre categorie); l’assenza di reazione nelle università ha rafforzato l’intero processo. Per recuperare risorse gli atenei hanno incrementato le tasse universitarie. Così, il ruolo dei finanziamenti privati (principalmente delle famiglie) sul costo totale degli studi nelle università pubbliche italiane è cresciuto notevolmente, fino a livelli molto superiori agli altri paesi europei: al 2019 il 36,6% delle risorse investite in Italia nella formazione terziaria era privata (di cui il 32,5% delle famiglie), contro il 16,9% della Germania, il 22,6% della Francia e il 20,1% della media UE (Anvur2023, pp. 157-8). Questo ha conseguenti effetti selettivi sia sugli studenti per censo sia sugli atenei per la geografia del loro insediamento, penalizzando quelli collocati nelle aree a minor reddito.

La seconda fase delle nuove politiche, databile indicativamente dal 2012 al 2016, è stata la loro selettività territoriale, volta a concentrare la compressione sulle università dell’Italia “periferica”. L’iniziativa è stata principalmente dei ministri tecnici dei governi Monti e Renzi, con l’avallo delle forze politiche del centrosinistra (in particolare Francesco Profumo e Maria Chiara Carrozza, entrambi già rettori di università poi premiate da queste scelte). Ha puntato a una differenziazione territoriale tanto dell’allocazione del FFO quanto dei cosiddetti “punti organico”, cioè delle risultanti dell’algoritmo volto a differenziare il turnover del personale fra gli atenei (per una precisa ricostruzione si vedano le analisi in Viesti 2016). Gli impatti di queste scelte hanno incrementato la migrazione studentesca.

La fase è stata caratterizzata dall’assenza di dibattito pubblico intorno a quanto si andava decidendo e dall’apparente diffuso disinteresse delle forze politiche per quanto stava avvenendo; dall’azione di strutture tecniche, prima fra tutte l’ANVUR, sorte per legittimare queste scelte politiche attraverso una mascheratura tecnica; dalla produzione assai barocca di disposizioni e meccanismi di riparto che hanno reso il processo sempre meno intelleggibile dall’esterno. Soprattutto dall’azione politico-culturale (con un certo appoggio della grande stampa nazionale), di docenti ed esperti prevalentemente radicati nell’area milanese (si veda per tutti Roars2016), volta a giustificare queste scelte in base al “merito”: all’idea che finalmente si dovessero “premiare” le istituzioni universitarie più meritevoli: costruendo tuttavia i criteri per definire, e quindi premiare, il merito in base a proprie convinzioni e convenienze.

Il soggetto che ha provveduto a produrre i dati, apparentemente tecnici, necessari è stato l’ANVUR, e lo strumento utilizzato per raccoglierli è stata la valutazione della qualità della ricerca (VQR). Si è provveduto principalmente a: 1) equiparare la “qualità” delle università alla quantità di pubblicazioni scientifiche dei suoi componenti, ignorando totalmente l’importanza sia della didattica, specie in presenza di coorti di studenti con differenti competenze di partenza, sia delle fondamentali attività di interrelazione con il territorio e la società degli atenei; 2) a misurare le pubblicazioni scientifiche in modo quantitativo, sostanzialmente ignorando il loro specifico contenuto e affidandosi a criteri quali la (supposta) qualità delle sedi di pubblicazione e alla frequenza delle citazioni.

I dati della VQR sono stati il grimaldello per scardinare i meccanismi di finanziamento degli atenei, in presenza di un totale decrescente, inserendo una quota cosiddetta “premiale” fortemente crescente nel tempo, all’interno dei criteri per il riparto delle risorse fra atenei (giunta al 27% nel 2022, ma su un totale che comprende anche molte poste straordinarie; basata sull’80% sulla VQR: Anvur 2023, p. 81); essendo così l’Italia l’unico paese nel quale meccanismi di “premialità” non sono aggiuntivi rispetto alle risorse ordinarie di funzionamento ma ne condizionano il riparto. Si può discutere di quanto le rilevazioni VQR davvero descrivano differenze nella “qualità della ricerca” fra diverse sedi universitarie: ma ciò che rileva maggiormente è che questo indicatore è stato scelto come l’unico per misurare la “qualità” delle università. E, soprattutto, che, in presenza di livelli difformi, la scelta politica è stata quella di amplificare le differenze all’interno del sistema e non di ridurle. Per perseguire ancora più intensamente questo obiettivo, ci si è inventati il programma dei “dipartimenti di eccellenza”, che “premia” per la seconda volta, con gli stessi dati, gli stessi soggetti; e amplifica ulteriormente i divari (si veda il dibattito del 2017 su Il Mulino).

Si è provveduto poi ad ancorare parte dello stesso FFO al numero di studenti “regolari” frequentanti: un criterio che 1) in presenza di tendenze demografiche di forte riduzione del numero di diplomati e di consistenti e unidirezionali flussi di mobilità ne accresce l’impatto generando circoli viziosi e virtuosi; 2) assimila la qualità dell’apprendimento universitario alla sua velocità, circostanza nient’affatto garantita specie per gli studenti con minori livelli di conoscenze in entrata (più presenti nelle regioni più deboli del paese) e che può aver provocato comportamenti opportunistici da parte degli atenei (riduzione delle soglie per il successo agli esami).

Quanto ai meccanismi per definire il turnover, essi hanno incorporato il valore della tassazione studentesca, profondamente diversa (indipendentemente dalle politiche degli atenei) a seconda della ricchezza media dei territori; seguendo dunque il criterio (tuttora in vigore) che il “merito” degli atenei, per cui devono essere “premiati” con maggiori possibilità di reclutamento è quello di avere studenti provenienti dalle classi più agiate.

La terza fase delle politiche, dal 2016 in poi, è stata caratterizzata dall’assenza di interventi volti ad eliminare tanto la compressione quanto la selettività e quindi ha prodotto una prosecuzione e un intensificarsi delle tendenze già visibili. Quanto alle risorse complessive per l’università, esse sono tornare a crescere in termini nominali (ma a ridursi in termini reali), ma grazie soprattutto all’inserimento nel FFO di poste straordinarie (principalmente per il reclutamento); circostanza che non garantisce il finanziamento futuro. Il turnover del personale è tornato al 100%, ma sempre in misura differenziata fra atenei; si è recuperato così un po’ del personale docente perso (ma non di quello amministrativo), ma si è rimasti lontani dagli altri paesi europei. Ma una parte crescente del personale docente è in posizioni precarie (RTDA).

Tutto ciò non ha mutato gli effetti cumulativi delle contrazioni selettive. Una serie di dati lo mostra con chiarezza. Nell’insieme, l’Italia destina (2020) solo l’1% del proprio PIL all’educazione terziaria, contro una media UE dell’1,3% e Ocse dell’1,5%; e conseguentemente il suo divario in termini di numero di laureati continua a crescere (Anvur 2023, p. 51). Al sotto-investimento nelle università è legato anche il crescente flusso di studenti italiani verso l’estero (passato dai 45mila del 2013 ai 79mila del 2020, Anvur(2023), p. 162).

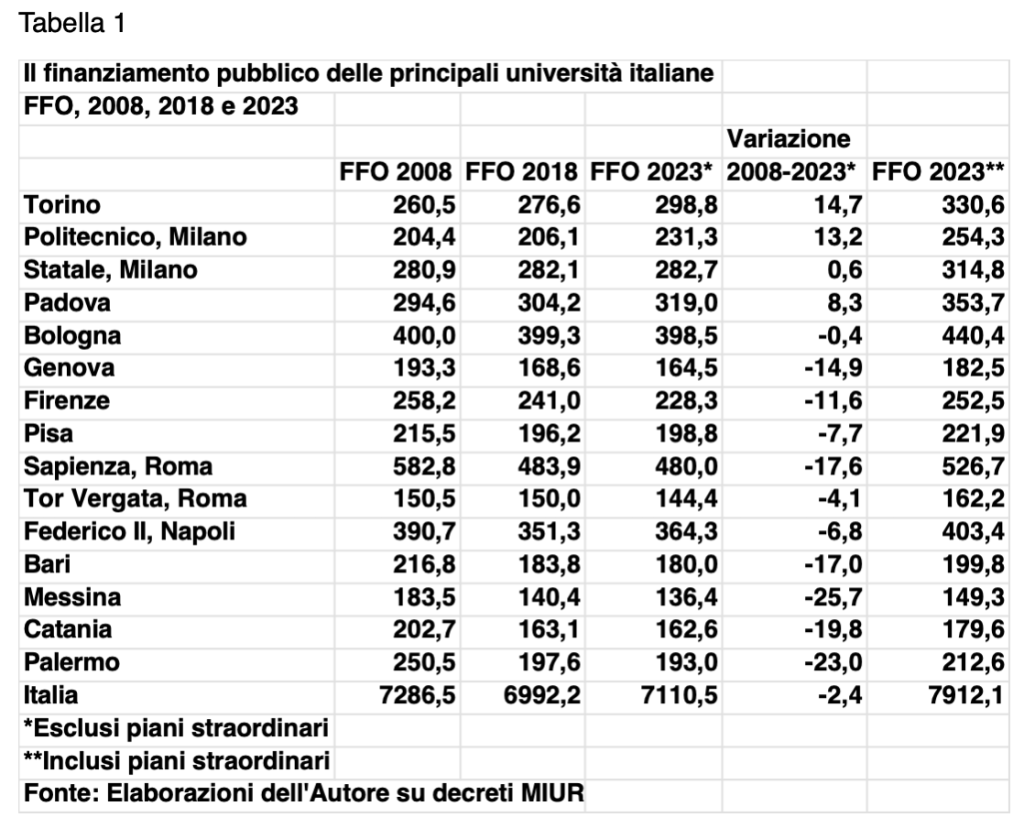

Il FFO è ammontato a 7,5 miliardi nel 2022 contro i 7,3 del 2012 (Anvur(2023), p. 83), con una netta contrazione in termini reali. Tuttavia, va considerato che negli anni più recenti esso contiene cospicue poste straordinarie, non ricorrenti; per le assegnazioni 2023 esse valgono circa 800 milioni (tabella 1). Nell’insieme, per le università delle Isole è diminuito (2012-2022) persino in termini nominali; per quelle del Centro è rimasto costante in termini nominali. Per quanto riguarda i principali atenei (sempre tabella 1) fra il 2008 e il 2023 (al netto delle assegnazioni per i piani di reclutamento) gli importi in termini reali si sono ridotti per tutti. Ma mentre alcuni degli atenei dell’Italia forte hanno limitato le riduzioni (crescendo in termini nominali), per Messina e Palermo il taglio è stato di circa il 25% (in termini reali sfiora il 45% dato che l’indice dei prezzi al consumo Istat mostra che a 100 euro del giugno 2008 corrispondono 129 euro del giugno 2023).

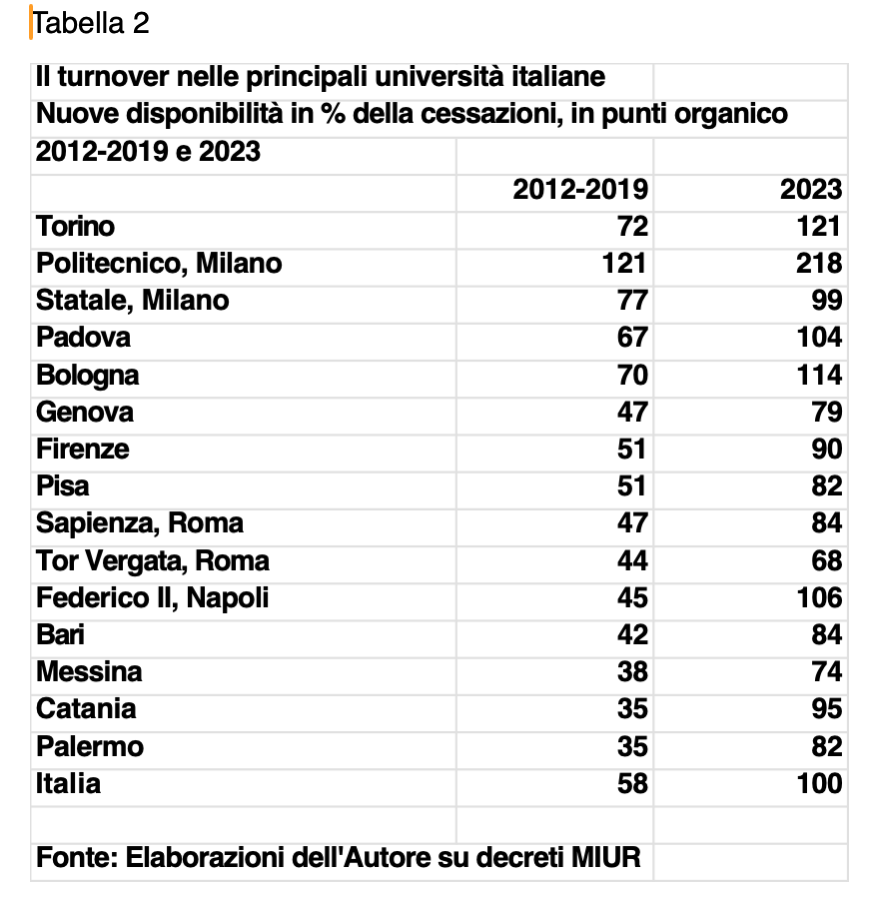

I dati sul personale sono meno chiari, sia per la carenza di dati per ateneo sia perché nel confronto intertemporale ora includono anche tutto il personale precario (RTDA). Stando all’Anvur(2023), pp. 74-75 le contrazioni maggiori dei docenti sono avvenute nelle Isole, nel Lazio e in Toscana, gli incrementi maggiori nel Trentino-Alto Adige e in Veneto, e poi in Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna ma anche Abruzzo e Campania. Valutazioni in termini di turnover del personale di ruolo, calcolato in punti organico (equivalenti alle nuove disponibilità in percentuale delle cessazioni) (tabella 2) mostrano un quadro assai differenziato: nel momento della grande contrazione (2012-19) fra i grandi atenei il turnover è stato positivo solo per il Politecnico di Milano; gli atenei più “periferici” hanno a stento raggiunto il 50%. Ancora nel 2023 vi sono differenze; nessun segno di recupero.

Fra il 2011/12 e il 2021/22 le università del Mezzogiorno hanno perso centomila iscritti, un sesto del totale Anvur(2023), p. 32). La tabella 3 presenta i dati per i principali atenei. Questo decremento è dovuto sia alla dinamica delle immatricolazioni complessive dei diplomati che alla mobilità. All’inizio del processo di contrazione selettiva e cumulativa, il tasso di immatricolazione al Sud (in percentuale dei diplomati) era pari a quello del resto del paese; nel 2022-23 è di 10 punti inferiore. Se sono diverse le cause di questo fenomeno, quel che rileva è che le politiche seguite non hanno certamente contribuito a contrastarlo. Quanto alla mobilità geografica, essa è cresciuta: in particolare a vantaggio di Lombardia, Emilia e Piemonte, molto meno verso gli atenei del Centro Italia Viesti(2019). Significativamente per le lauree magistrali: su 100 laureati magistrali del 2022 che si erano diplomati nel Mezzogiorno, solo 60 hanno conseguito il titolo magistrale nella stessa ripartizione; 21 si erano spostati già dalla triennale e hanno proseguito fuori, mentre ben 18 si sono spostati dopo la laurea triennale Almalaurea(2023).

Secondo Almalaurea, che riprende le principali conclusioni della letteratura, “sui flussi di mobilità incidono diversi elementi: il numero di sedi presenti sul territorio, l’eterogeneità dell’offerta formativa, la possibilità di poter fruire di una borsa di studio, le prospettive occupazionali, ma anche la dotazione infrastrutturale che può rendere difficile raggiungere la sede degli studi anche all’interno della propria regione”. Contano dunque moltissimo le condizioni del mercato del lavoro, che portano molti giovani del Sud ad anticipare la migrazione verso il Nord iscrivendosi all’università, ma anche a spostarsi dopo la laurea. Contano l’ampiezza dei corsi, la disponibilità di borse. Contano le generali condizioni di contesto: sempre secondo Almalaurea, “nelle regioni meridionali, in particolare nelle Isole e nelle aree più periferiche, il tempo medio necessario a raggiungere la sede degli studi supera i 150 minuti, mentre la media italiana è di 88 minuti”.

Quel che più rileva in questa sede, è che hanno contato le politiche universitarie, che lungi dall’offrire migliori condizioni nelle aree più deboli, hanno contribuito alla contrazione dell’offerta di corsi. Stupefacenti sono a riguardo “le lacrime di coccodrillo” versate ora dall’Anvur, istituzione decisiva per la selettività delle politiche, quando nel Rapporto 2023 sembra accorgersi che “i dati relativi alla variazione degli iscritti regione per regione (..) richiedono la massima attenzione perché (..) non dipendono probabilmente soltanto da quanto le istituzioni universitarie sono in grado di offrire, ma, soprattutto, da quanto sono in grado di offrire i territori in cui esse sono collocate” (p. 33).

Per mitigare gli effetti perversi di queste politiche sono certamente immaginabili una serie di interventi di politica universitaria. Ciò che rileva, è che non vi è alcuna discussione, e tantomeno alcuna proposta a riguardo. Questo non sorprende. In primo luogo, perché l’attuale situazione conviene moltissimo agli atenei favoriti e alle loro economie, a cominciare dalla proprietà immobiliare. Qualsiasi operazione volta a offrire opportunità agli studenti dell’Italia periferica di non migrare per studio, ovvero volta a determinare flussi anche piccoli in direzione opposta, rappresenterebbe un danno per le economie oggi favorite, che traggono da flussi studenteschi così ampi e squilibrati un notevole vantaggio tanto all’interno (maggiori possibilità di carriera e ricerca) quanto all’esterno (locazioni immobiliari, spesa per il vitto e i servizi) degli atenei. D’altronde, la realizzazione di un sistema universitario italiano a due livelli (università di serie A/B, di ricerca/di didattica, con ampie/scarse lauree magistrali e dottorati) era da sempre l’obiettivo dei sostenitori della contrazione selettiva e cumulativa. Perché rinunciare quando il progetto si sta concretizzando? Ancora in tempi assai recenti un ex presidente dell’ANVUR (Il Foglio 2024) ritiene “benefico” l’aumento della mobilità verso atenei ritenuti migliori o semplicemente più convenienti per le prospettive di impiego. Il tema non è discusso neanche nelle università penalizzate, nelle quali i più giovani paiono principalmente concentrati (e questo è anche comprensibile) sulle proprie, difficili, carriere; e quindi sulla pubblicazione del maggior numero possibile di articoli scientifici; i più anziani, rassegnati.

D’altra parte, c’è chi chiede che il processo segni ulteriore tappe, come la fuoriuscita degli atenei lombardi dal sistema universitario nazionale richiesta da quella Regione con l’”autonomia regionale differenziata”. Richiesta che non pare aver suscitato particolare discussione. La politica è totalmente assente. Il tema di interventi di riequilibrio territoriale nei grandi servizi pubblici (fra cui l’università), nell’interesse di un paese più policentrico e quindi più forte, è scomparso da molti anni dall’orizzonte delle rappresentanze sia del centrodestra che del centrosinistra. Ci si esercita, anche su pressione delle rappresentanze locali, in piccoli interventi compensativi, di mitigazione, ignorando il futuro che verrà. Dunque, un requiem non pare inutile.

Questo articolo è una sintesi dell’intervento al convegno “Il sistema universitario italiano”, Università di Palermo, 31 maggio 2024 ed è pubblicato in contemporanea su Sbilanciamoci.info e su Roars.it