La recente proposta di riforma del codice del lavoro su cui Hollande ha puntato tutto, rischia di compromettere ulteriormente l’immagine già compromessa del Partito Socialista

Chi pensava nel 2012 che il neonato governo socialista di François Hollande sarebbe stato ricordato per le sue battaglie contro l’Europa dell’austerità e le politiche securitarie del precedente governo repubblicano, rischia di rimanere profondamente deluso. Dopo l’ennesimo prolungamento dello stato di emergenza (“finché non ci saremo sbarazzati di Daesh”, minaccia il Primo Ministro Manuel Valls), le frequenti sospensioni temporanee degli accordi di Shengen e la proposta di cancellazione della nazionalità per chi commette “i crimini più gravi”, i socialisti sembrano rincorrere un elettorato tradizionalmente caro all’area politica opposta. La recente proposta di riforma del codice del lavoro, riforma cruciale su cui François Hollande ritiene di giocarsi la sua credibilità, rischia perciò di compromettere ulteriormente l’immagine già compromessa del Partito Socialista (PS), apparentemente molto più sensibile alle richieste provenienti dalle sfere padronali piuttosto che da quelle provenienti dall’elettorato che ne ha storicamente sposato la causa.

La flessibilità prima di tutto

La proposta di revisione del codice del lavoro si inserisce all’interno di un processo di riforma del mercato del lavoro iniziato da ormai più di due anni, su ispirazione del noto modello danese della “flexicurity” teso a conciliare flessibilità e tutela dei lavoratori. Dal lato della flessibilità, l’accordo del 2013 introduceva la possibilità per le imprese in difficoltà di rimodulare, tramite accordo aziendale, i tempi di lavoro e le retribuzioni, e di imporre la mobilità interna ai dipendenti garantendo stabilità del salario o delle mansioni precedenti, con licenziamento in caso di rifiuto da parte del lavoratore. L’accordo prevedeva inoltre la possibilità di procedere ai licenziamenti seguendo il criterio della “competenza professionale”, sancendo la sovranità del giudice del lavoro, con anticipazione dei tempi di prescrizione, in caso di controversie legate ai licenziamenti individuali. Dal lato della sicurezza e della stabilizzazione dell’occupazione la riforma prevedeva invece sgravi fiscali temporanei per l’assunzione diretta dei giovani (<26 anni) con contratto a tempo indeterminato; un aumento dei contributi padronali sui contratti a tempo determinato; l’estensione della copertura sanitaria, finanziata per la metà dal datore; l’estensione della durata del sussidio di disoccupazione in caso di lavori di breve durata; l’accesso ad un conto personale, per lavoratori e disoccupati, allo sopo finanziare il percorso di formazione professionale.

Nonostante le ambizioni iniziali, la riforma in questione ha lasciato quasi tutti insoddisfatti: la CGT (Confédération Générale du Travail) e LO (Lutte Ouvrière), due dei cinque sindacati principali, si sono rifiutati di firmare “l’accordo della vergogna”. Di fatto, sembrava chiaro già allora che l’obiettivo principale della riforma fosse quello di mettere in discussione la sovranità degli accordi presi in fase di contrattazione collettiva, ampliando lo spazio di intervento degli accordi di natura aziendale su retribuzioni, tempo di lavoro e licenziamenti. Non pienamente soddisfatto, benché per le ragioni opposte, il Medef (il sindacato patronale) firmava l’accordo nonostante la sua nota opposizione rispetto ai pilastri del diritto del lavoro francese – salario minimo, contratto a tempo indeterminato e giornata lavorativa di 35 ore – che a suo giudizio non venivano formalmente messi in discussione.

Oltre la flessibilità: la battaglia dei liberali contro la contrattazione collettiva e le 35 ore

I timori espressi dai due sindacati dissenzienti si sono progressivamente materializzati. La recente proposta di riforma del diritto del lavoro, da realizzarsi nell’arco dei prossimi due anni, sembra infatti andare proprio nella direzione di un ulteriore sfondamento dei vincoli legislativi alla decentralizzazione e deregolamentazione del mercato del lavoro, in linea con le indicazioni generali provenienti dal Medef. Nonostante le premesse iniziali fossero quelle di un accordo debole che si limitasse a semplificare il codice del lavoro e ristabilirne i principî fondamentali, onde evitare di creare un movimento sociale di protesta a pochi mesi dalle elezioni, le reali intenzioni dell’esecutivo socialista restano tuttora ambigue. Le recenti dichiarazioni del Ministro dell’Economia Emmanuel Macron e di Manuel Valls, nonché il rapporto stilato dall’attuale Presidente della sezione sociale del Consiglio di Stato ed ex Direttore Generale del Ministero del Lavoro Jean-Denis Combrexelles, aprono formalmente la strada ad un progetto più ampio di destrutturazione, che va dall’ulteriore decentralizzazione della contrattazione a livello aziendale fino alla eliminazione, de facto, delle 35 ore settimanali. Attraverso la possibilità di accordi maggioritari che riducano al minimo, fino ad annullare completamente, il differenziale salariale tra ore di lavoro ordinario e ore di lavoro straordinario, si pone di fatto il principio secondo cui il tempo di lavoro viene stabilito caso per caso in base alle esigenze specifiche del settore o dell’impresa. L’obiettivo dichiarato sembra perciò quello di giungere a una situazione in cui tutto possa essere proposto e messo in discussione attraverso accordi settoriali o aziendali maggioritari. In questo modo, senza dover passare per una nuova legiferazione o ri-codificazione, si aggirerà l’ostacolo della contrattazione nazionale garantendo massima flessibilità e decentralizzazione delle decisioni, anche quelle fondamentali in tema di retribuzione e tempo di lavoro. Alle norme scritte verrà lasciato il solo scopo di fissare i principî fondamentali e inderogabili e di colmare gli eventuali vuoti creati dall’assenza di accordi specifici.

Cui prodest?

Il tema della flessibilità, in particolare nel mercato del lavoro, è centrale nell’analisi economica degli ultimi 30-40 anni. L’attuale mainstream economico concentra infatti le proprie attenzioni su tutte quelle forme di rigidità che ostacolano le spinte concorrenziali necessarie, in linea teorica, alla spontanea regolazione dei mercati. Gli squilibri economici rappresenterebbero così il sintomo di rigidità diffuse – i famosi lacci e lacciuoli di cui parlava Guido Carli – su cui le istituzioni pubbliche sono chiamate ad intervenire. La flessibilizzazione del mercato del lavoro viene perciò presentata come il rimedio all’inefficienza e alle storture di un mercato troppo rigido a causa dell’eccesso di regolamentazione, nell’interesse di tutti, lavoratori per primi.

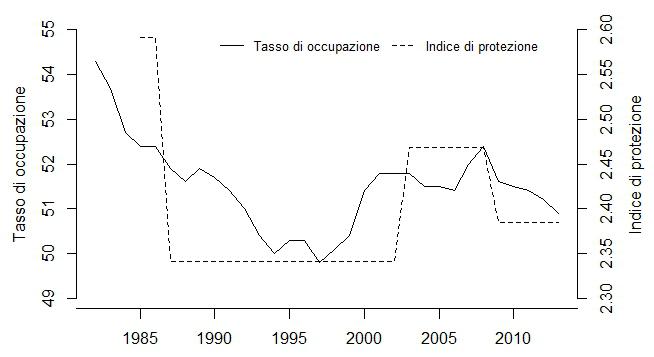

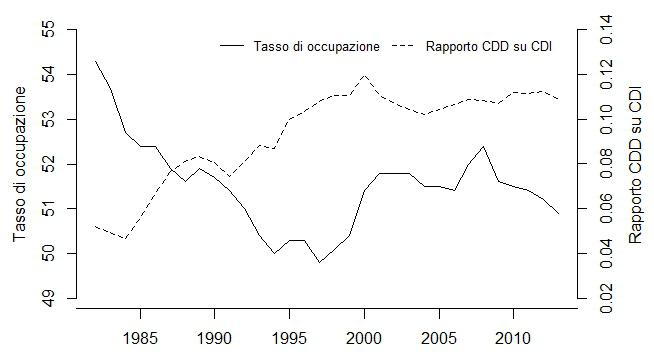

La dimostrazione dell’inesistenza di una correlazione scientificamente dimostrata tra flessibilità del mercato del lavoro e occupazione non sembra però modificare l’approccio istituzionale dominante oggi in Europa (il Jobs Act di Matteo Renzi né è un’ulteriore esempio), nonostante tale inesistenza sia stata riconosciuta dalle principali organizzazioni internazionali che ne hanno a lungo diffuso il mito. Osservando i dati ufficiali rilasciati dall’Istituto Nazionale delle Statistiche e degli Studi Economici francese, l‘INSEE, negli ultimi 30 anni non sembra esserci alcun effetto diretto tra flessibilità del mercato del lavoro e occupazione. Come si evince dal grafico 1, non esiste infatti alcuna correlazione negativa tra livello di protezione dell’impiego e tasso di occupazione. Se una correlazione esiste, benché non significativa, essa è addirittura di segno opposto: alti livelli di protezione sono associati ad alti livelli di occupazione. Lo stesso discorso vale per quanto riguarda il ricorso a forme contrattuali non tradizionali: il grafico 2 mostra che all’aumentare della quota di contratti a tempo determinato sui contratti a tempo indeterminato il tasso di occupazione precipita, non cresce. In altre parole, le misure adottate per favorire la flessibilità in entrata e in uscita hanno effetti contrastanti che rendono quest’ultima semplicemente neutra, se non addirittura dannosa: la facilità nell’assumere si compensa con la facilità nel licenziare, rendendo il mercato del lavoro eccessivamente flessibile rispetto al ciclo economico. Se l’obiettivo primario fosse quello di far crescere l’occupazione bisognerebbe ricorrere piuttosto a misure di tipo diverso che intervengano sulla domanda, più che sull’offerta, o ricorrere a forme di intervento diretto suggerite ad esempio da chi propone la soluzione dello Stato come occupatore di ultima istanza.

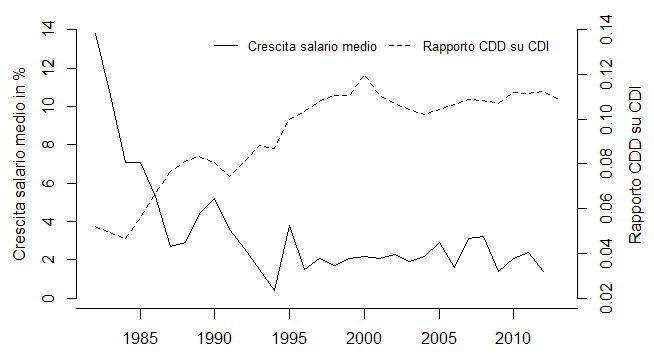

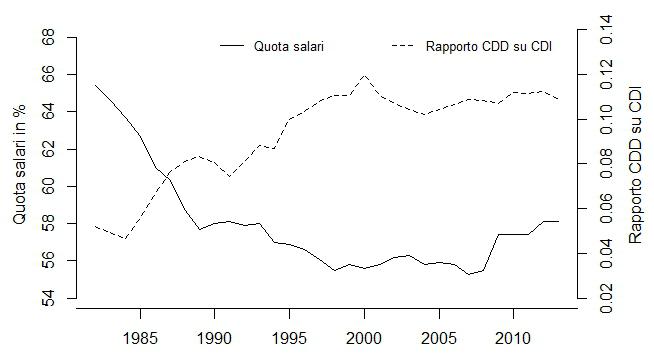

In compenso, la flessibilità del lavoro ha un effetto molto significativo sulla crescita dei salari e sulla distribuzione del reddito. Osservando il grafico 3 possiamo notare una correlazione significativamente negativa tra la quota di contratti a tempo determinato sui contratti a tempo indeterminato e il tasso di crescita dei salari, mentre il grafico 4 mostra lo stesso tipo di relazione rispetto alla quota dei salari sul valore aggiunto. L’obiettivo primario delle riforme strutturali, o comunque il loro effetto principale, sembra perciò indirizzarsi più direttamente alle dinamiche salariali interne e al conflitto distributivo che non al tasso di occupazione.

Non è un segreto del resto che, all’interno del quadro istituzionale dell’Unione Monetaria Europea, l’onere dell’aggiustamento degli squilibri internazionali ricada interamente sulla dinamica salariale dei paesi debitori. Analizzata sotto tale prospettiva, la flessibilizzazione del mercato del lavoro si giustificherebbe più per le sue proprietà deflattive che non per le sue pretese doti positive sull’occupazione, permettendo ai paesi in deficit commerciale di riguadagnare competitività deprimendo la domanda interna e sfruttando la domanda estera. Più che una soluzione scientifica al problema della disoccupazione, la flessibilità del mercato del lavoro sembra perciò essere una necessità dettata dall’appartenenza ad un’unione monetaria la cui stabilità riposa sulle ceneri del conflitto sociale. La minaccia della disoccupazione e la precarietà del reddito rappresentano infatti una straordinaria arma di disciplina per regolare il conflitto salariale e per creare quell’attaccamento alla “società del lavoro” di cui parlava brillantemente André Gorz nel suo libro “Miserie del presente, ricchezza del possibile”.

A fare le spese di questa riforma saranno quindi in larga misura i sindacati e i lavoratori dei settori meno protetti e più sensibili alle pressioni padronali, quelli in cui la minaccia della chiusura e della delocalizzazione rimane forte e che, non a caso, costituiscono ormai il principale bacino elettorale del Front National di Marine Le Pen. Se infatti l’accordo del 2013 sanciva la fine dell’obbligo per un’impresa che vuole abbandonare uno stabilimento di trovare un nuovo acquirente, la recente proposta di ridurre i livelli di rappresentatività sindacale necessari alla validità di un referendum aziendale, suggerita dalla Ministra del Lavoro Myriam El Khomri e da Manuel Valls, avrebbe come effetto di deteriorare ulteriormente la forza contrattuale delle rappresentanze sindacali, in un contesto già aggravato dalla crisi e dall’elevato tasso di disoccupazione.

Tale proposta ha trovato l’opposizione dell’ala sinistra del PS e dello stesso François Hollande, timoroso di un ricorso eccessivo al referendum aziendale come strumento di rinegoziazione dei principî fondamentali che il diritto del lavoro dovrebbe tutelare. Vale la pena ricordare, infatti, che lo strumento del referendum è stato già utilizzato da numerose aziende (Fnac, Sephora e Smart tra le altre) per tentare di introdurre la domenica come giornata lavorativa e il ritorno alle 39 ore di lavoro di cui solo 37 retribuite. Con la nuova proposta di riforma buona parte di questi referendum sarebbero passati, nonostante l’opposizione dei sindacati rappresentativi di più del 50% dei lavoratori dell’azienda.

Appare evidente a questo punto che il Partito Socialista, e in particolare François Hollande, si trova imbrigliato tra le correnti più liberiste, rappresentate abilmente dalla Ministra del Lavoro, dal Ministro dell’Economia e dal Primo Ministro, e le correnti più protettive e garantiste che non intendono sostenere tale riforma nei termini discussi. Su questa tensione tra l’esigenza di concludere una riforma del lavoro senza scontentare né gli uni né gli altri, e la necessità di non allargare ulteriormente il bacino elettorale frontista soffiando sulla brace del conflitto sociale, è lecito pensare che il PS si giocherà buona parte della sua partita, e che difficilmente ne uscirà indenne a prescindere dall’esito.

Grafico 1: tasso di occupazione e indice di protezione dell’impiego OCSE in Francia. Fonti: OCSE, INSEE.

Grafico 2: tasso di occupazione e rapporto tra contratti a tempo determinato e contratti a tempo indeterminato in Francia. Fonte: INSEE.

Grafico 3: tasso di crescita del salario medio e rapporto tra contratti a tempo determinato e contratti a tempo indeterminato in Francia. Fonte: INSEE.

Grafico 4: quota dei salari sul valore aggiunto e rapporto tra contratti a tempo determinato e contratti a tempo indeterminato in Francia. Fonti: INSEE e AMECO.