Sono passati dieci anni dalla riforma del mercato del lavoro che va sotto il nome di Jobs Act, che è stata il definitivo sbarco in Italia della flexsecurity. Gli effetti sono stati devastanti, non solo per i lavoratori, ma per l’intero sistema produttivo. Lo dicono anche Fmi e Banca d’Italia.

Dieci anni sono un soffio. Oppure no. Ci sono stati decenni, nell’ultimo secolo, che hanno rappresentato epoche. L’ultimo invece sembra essere passato inutilmente. Peggio, lasciando incrostazioni ed errori di valutazione che si sono trasformati in montagne, come sul piano internazionale così nella politica interna. A guardare il 2014 balzano agli occhi tante sottovalutazioni, dall’Ucraina del dopo rivolta dell’Euromaidan all’operazione israeliana “Margine Protettivo” contro i tunnel di Hamas che ha lasciato ancora una volta solo morti e distruzione e poi, per finire dalle parti nostre, con il Jobs Act. Sì, perché sono sostanzialmente già dieci anni da quella riforma del mercato del lavoro che in Italia piantò il vessillo della flexsecurity, di cui adesso il sistema produttivo fa le spese, e pesantemente, anche a star dietro alle ultime esternazioni della Banca d’Italia.

Neanche la crisi epocale del Covid, che inizialmente sembrava una occasione di ripensamento collettivo sulle priorità e sul funzionamento dell’intero sistema economico, è stata colta ed è così rimasta una crasi dopo la quale tutto è tornato a scorrere nell’alveo che c’era prima, fino a sfiorare ora conseguenze devastanti, dalla guerra mondiale al declino del sistema Italia. È tempo di riannodare i fili, di guardare a ritroso per rimettere il presente e il futuro su gambe più solide, di fare un bilancio.

Sbilanciamoci! ai tempi del Jobs Act condusse una analisi approfondita anche se a caldo, sulle misure prese dall’allora governo Renzi e delle loro implicazioni, lo fece pubblicando l’e-book Workers Act, per mettere al centro il punto di vista dei lavoratori, con prefazione e sostegno convinto di Rossana Rossanda. A dieci anni di distanza il Jobs Act ha subito aggiustamenti attraverso tre recenti sentenze della Corte costituzionale e ora è sottoposto alle modifiche proposte dai referendum lanciati dalla Cgil, la cui raccolta di firme scade il prossimo 18 luglio. Ma forse bisogna anche dare uno sguardo d’insieme su cosa ha prodotto.

Intanto c’è da ricordare cosa si intende per Jobs Act, perché sotto questo nome furono accorpate varie misure – una legge delega e otto decreti applicativi – alcune delle quali preesistenti che furono inglobate e successivamente in parte modificate, com’è stato con il cosiddetto decreto Poletti che liberalizzò i contratti a termine fino a un limite di tre anni e del venti per cento della forza lavoro aziendale eliminando l’obbligo di subordinarli a una motivazione esplicita – o causalità – che rimanesse a segnalare l’eccezionalità di assunzioni temporanee. Ciò significa che a partire dal 2014 – il decreto Poletti risale a metà maggio di quell’anno – l’imprenditore che optava per un’assunzione a tempo non dovrà più spiegare il perché non faceva una assunzione stabile. Era diventato normale. Con il successivo Jobs Act poi fu proprio la stabilità a essere riscritta, attraverso il contratto a tutele crescenti – il decreto 23 del 2015, cuore della riforma, è ora il principale target referendario – senza possibilità di reintegra in caso di licenziamento illegittimo se non discriminatorio. Questa nuova normalità fu una rivoluzione rispetto alla normativa dell’epoca del Boom economico: la legge del 1962 addirittura vietava le assunzioni a tempo determinato. Ma dieci anni fa tanto precariato era già passato sotto i ponti. Anzi, eravamo allora all’alba della gigeconomy, cioè dell’arrivo anche in Italia del lavoro su piattaforma, ciò che poi andò sotto il nome di “uberizzazione”. Sembrava la nuova frontiera, la totale parcellizzazione e smaterializzazione della prestazione d’opera. In realtà non è andata proprio così.

Le collaborazioni etero-organizzate dal committente, una delle novità introdotte, si è rivelata una “bolla di sapone”: hanno provato ad applicarla ai rider di Torino, ma alla fine, cioè al terzo grado di giudizio, è risultato chiaro che si trattava semplicemente di lavoro subordinato. Certo, non si trattava in quel caso di una tutela collettiva, quanto di ricorsi individuali, ma il riconoscimento della disciplina del lavoro subordinato per i lavoratori del delivery è arrivato anche in altri Paesi d’Europa e nel Regno Unito. I voucher introdotti per facilitare il ricorso a prestazioni a ore, puntiformi, in quanto tali sono stati aboliti.

Il job-on-call o lavoro a chiamata invece è rimasto – con situazioni che possono essere anche di una chiamata al mese e aiutano a gonfiare le statistiche ufficiali degli occupati oltre che quelle dei lavoratori poveri. Il contratto a chiamata – o job-on-call, appunto – riguarda ancora circa 700 mila persone, in base ai dati dell’Osservatorio Inps sulla precarietà.

Il contratto a somministrazione, sempre codificato dal Jobs Act, non solo è rimasto ma ha avuto una notevole progressione, in particolar modo subito prima del Covid. I somministrati, sia a tempo indeterminato che non, dipendenti di agenzie per il lavoro (APL), sono andati in “prestito” condiviso in piccole, grandi e medie imprese, incluso le industrie chimiche e metalmeccaniche. A loro si applica un costo del lavoro più alto del 10-15 per cento, quello che serve tra l’altro a remunerare l’agenzia, ma spesso non si riesce ad applicare la contrattazione di secondo livello e in ogni caso non si applica la legge 223 sui licenziamenti collettivi. Se il lavoratore somministrato fa causa, ad esempio per sottoinquadramento, deve indirizzarla all’agenzia, lo stesso soggetto che lo avrà in carico per gli ammortizzatori sociali, una conquista contrattuale che pure si ferma a un sistema “light” di soli 6-8 mesi, durante il quale l’agenzia dovrà tentare di ricollocarlo in altra azienda dandogli una relativa indennità di disponibilità. Il ricorso crescente ai lavoratori in somministrazione è spiegabile anche con il fatto che i loro costi non figurano nei bilanci dell’azienda come costo del lavoro, quanto alla voce “servizi”, e ciò fa lustro nel gioco finanziario e delle acquisizioni basato sulle trimestrali di cassa.

“C’è stato un boom dei somministrati nel 2019 – riferisce Andrea Borghesi, segretario generale del Nidil, il sindacato degli atipici della Cgil – e in alcune realtà, anche industriali, sono addirittura il 50 per cento della forza lavoro perché, visto che in questo modo vengono spesso occupati lavoratori delle categorie svantaggiate, le percentuali di limite, in questi casi, saltano. E questa area degli svantaggiati, di categorie riconosciute dalla normativa europea, si allarga sempre di più, quasi la categoria sia diventata una vaso dentro cui finiscono un po’ tutti, dalle donne agli over-50 ai giovani disoccupati. Negli impianti Amazon, ad esempio, la percentuale degli svantaggiati è altissima, in alcuni territori sono finiti, l’azienda li deve importare da altre zone”.

Il mantra neoliberista sulla necessità di una forza lavoro più “flessibile”, di un lavoro più “agile” che vedesse l’imprenditoria meno “ingabbiata” da contratti rigidi e tutele di legge, una cantilena che ha fatto da leva e da sponda alla riforma del mercato del lavoro incardinata sul Jobs Act – dal Pacchetto Treu del 1997 in avanti, per la verità – nel decennio ha portato a una progressiva deresponsabilizzazione del datore di lavoro nei riguardi dei suoi prestatori d’opera. E ciò ha comportato quello che il governatore della Banca d’Italia Panetta definisce “una scarsa accumulazione di capitale umano”. L’effetto di fondo è stato dunque sistemico e negativo anche dal punto di vista competitivo. Una eterogenesi dei fini, perché ha generato un abbassamento della produttività del lavoro, che è rimasto e si è approfondito come problema di base del sistema produttivo italiano di pari passo con la trentennale stasi salariale, che si traduce poi in bassa domanda aggregata.

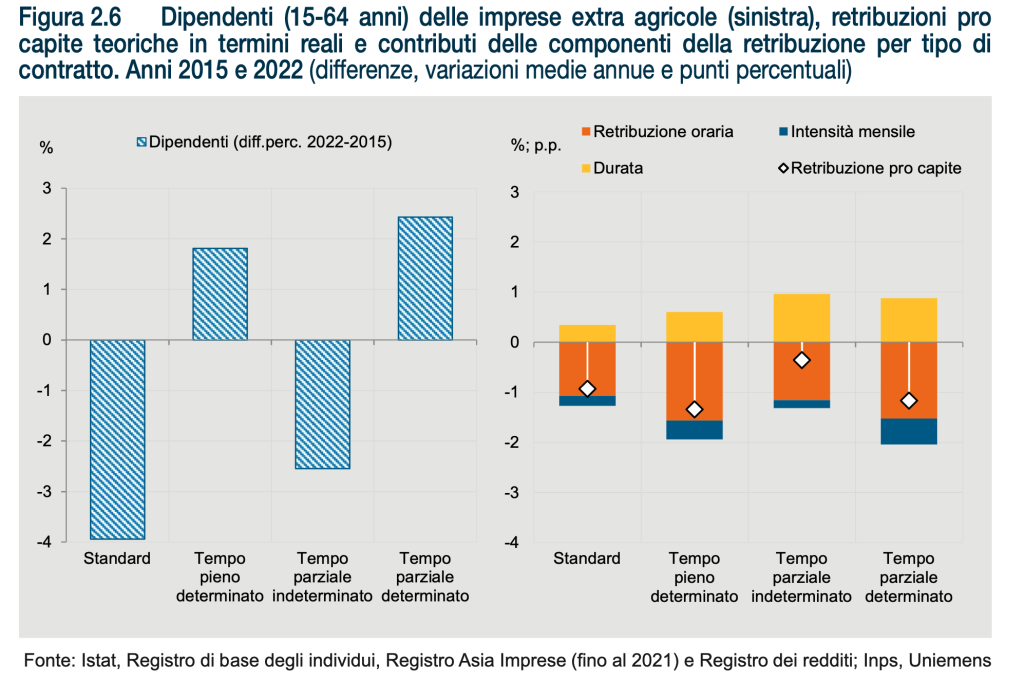

É stata proprio la grande diffusione di contratti a termine, dei part-time involontari, oltre delle altre tipologie di lavoro parcellizzato come la somministrazione e il lavoro a chiamata, ha avuto un effetto dirompente sui salari. Questa è l’interpretazione del sindacato. “Sì – dice Borghesi – per noi l’effetto del decreto Poletti, rafforzato poi con il Jobs Act, sul mercato del lavoro è stato anche e soprattutto sulla dinamica salariale: ha consentito a redistribuzione delle ore lavorate su un numero più alto di persone”. Secondo le stime del sindacato negli ultimi vent’anni si sono persi due miliardi di ore lavorate in Italia, a sostanziale parità del numero di occupati. E ciò soprattutto a causa della grande diffusione di contratti a termine e del part-time involontario, precariato legalizzato magari accompagnato da mance al nero o fuoribusta.

Nel 2015 il contratto a tutele crescenti, cuore del Jobs act che ora la Cgil vuole eliminare, fece furore: si verificò un boom di assunzioni. Sio scoprì però ben presto che questa massa di nuove assunzioni erano legate mani e piedi all’opportunità di sfruttare l’eccezionale incentivo stabilito dal governo Renzi per accompagnare la riforma: una decontribuzione di oltre il 30 per cento nel primo dei tre anni di sgravi per le assunzioni con i nuovi contratti “standard”. Una droga a scalare. Dal secondo anno la corsa alle assunzioni “stabili” infatti si era già fermata. E riprese la maratona dell’occupazione a tempo parziale, anzi con un vero e proprio altro boom nel 2017 e nel 2018. L’ultimo rapporto Istat certifica che nel 2023 i lavoratori a termine sono stati un milione in più rispetto a vent’anni fa. Mentre il part-time è andato sempre aumentando di pari passo. Nel 2014 – dice sempre l’Istat – l’incidenza della povertà tra gli occupati era del 4,9 per cento, nel 2023 è diventata del 7,6 per cento.

Oltre alla precarizzazione e alla stasi salariale (il Cnel valuta che in termini reali i salari italiani siano cresciuti solo dell’1% dal 1991 ad oggi, contro una media Ocse del 32,55%), la decontribuzione è stato un altro fenomeno che ha continuato ad accompagnare nel tempo le dinamiche del lavoro. Del resto il risparmio del lavoro a tempo determinato è anche e soprattutto di tipo contributivo. La droga è rimasta, ha solo cambiato canale, ma sempre droga è. Con i rischi di accantonamenti irrisori nel sistema pensionistico a capitalizzazione che nel frattempo è stato adottato e quindi di pensioni che diventeranno irrisorie: precari da giovani e pensionati affamati da vecchi.

Altri effetti disastrosi della riforma del mercato del lavoro di dieci anni fa emergono da due studi recenti di istituzioni che non possono certo essere rubricate tra i consueti critici delle politiche neoliberiste: il Fondo monetario internazionale e la Banca d’Italia. Lo studio Fmi prende in esame gli effetti delle riforme del mercato del lavoro nel periodo 1985-2016 e giudica addirittura “sconcertante” la debole crescita italiana della produttività del lavoro. Ne dà responsabilità proprio alla diffusione di lavori atipici e precari, che riduce la spinta delle imprese a puntare sulla formazione soprattutto delle giovani leve, con conseguente – appunto – “riduzione dell’accumulazione di capitale umano”, come ha ripetuto anche il nuovo governatore Panetta presentandosi in pedana a Palazzo Koch. La sfida dell’Italia nella concorrenza europea adesso appare tutta lì. Infatti Confindustria e i centri studi di grandi agenzie interinali come l’olandese Randstadt mettono in evidenza la necessità di maggiore fiducia tra dipendente e azienda, di maggiori investimenti nella formazione, nel “reskilling” o “upskilling”. Spiegano che la difficoltà nel reperimento della manodopera, soprattutto per quanto riguarda i profili tecnici, passa per la capacità o meno delle aziende di essere attrattive con lavori stabili, meglio retribuiti, welfare aziendale, orari flessibili e ridotti a parità di salario, possibilità di smart working.

Siamo di fronte a nuove esigenze perché il ciclo economico è cambiato? Secondo l’economista Fabrizio Patriarca, per adattarsi alle nuove frontiere dell’automazione, anche prima dell’arrivo dell’Intelligenza artificiale, per essere al passo con la digitalizzazione e la rivoluzione della sostenibilità, dell’economia circolare, le imprese hanno bisogno di una maggiore responsabilità del lavoratore, più capace e autonomo in quelli che gli esperti chiamano “problem setting” e “problem solving”. Il che significa che non basta la formazione, quella ad esempio che si apprende negli Its. Serve che il lavoratore sia messo in grado di sviluppare le sue competenze applicandole al contesto lavorativo, e per arrivare a questo traguardo c’è bisogno di un lungo investimento anche in termini di tempo: il tempo di maturare una esperienza lavorativa all’interno della struttura organizzativa. Un tempo che dipende dall’investimento che su di lui fa il datore di lavoro.

Per dirla in estrema sintesi, allora: non è più il tempo in cui nella competizione imprenditoriale europea si vince abbassando il costo del lavoro e tutta questa precarietà che ha contraddistinto l’Italia nell’ultimo decennio non è più funzionale alle imprese, anzi è diventata un handicap. Fa male pensare che il Workers Act l’aveva predetto.