I bassi salari, la precarietà, le disuguaglianze di genere, la povertà del Sud sono stati il contesto delle manifestazioni dell’autunno. Hanno radici profonde, segnano il declino italiano e sono aggravati dalle politiche del governo.

Negli ultimi mesi il nostro paese, attraversato da crisi e declino economico, ha avuto un sussulto di protesta, con le manifestazioni sui temi del reddito, del precariato, dei bassi salari, delle discriminazioni e della violenza contro le donne. Lo sciopero generale del 17 novembre, convocato da CGIL e UIL, preceduto dalla manifestazione del 7 ottobre sulla “Via maestra” della Costituzione, e seguito dalla grandissima piazza delle donne del 25 novembre, sono stati – insieme ad altri eventi – momenti di grande partecipazione e mobilitazione della società civile, esprimono un dissenso che va tradotto in politiche alternative che Sbilanciamoci! ha messo al centro di un dibattito importante. Lo sforzo della Campagna Sbilanciamoci! per aprire un dibattito e fare una sintesi di politica economica delle “cinque piazze” è davvero importante. Ai temi del lavoro e della società, le piazze di questi mesi hanno aggiunto le esigenza di pace, tra tutte, con la manifestazione di Assisi del 10 dicembre scorso per il cessate il fuoco in Palestina come in Ucraina. E non dimentichiamo che nei mesi scorsi gli ambientalisti e la società civile hanno continuato a chiedere di affrontare il cambiamento climatico con una transizione radicale nei processi produttivi e nei consumi, con i magri risultati ottenuti dalla COP28 delle settimane scorse.

Se restiamo sui temi economici e sociali, vediamo che le politiche del governo Meloni hanno aggravato i problemi denunciati dalle proteste di questi mesi; il governo ha messo in fila la cancellazione del reddito di cittadinanza e del decreto dignità, l’opposizione al salario minimo legale, una legge di bilancio che colpisce i più poveri. Tutte misure che aggravano i problemi di fondo del paese. Analizziamoli con un po’ di dettaglio.

- Salari bassi

L’economia dopo il Covid è caratterizzata da una crescita basata sullo sfruttamento. Dopo un rimbalzo positivo del Pil, tra il 2021 e il 2022, pari a circa l’11%, che ha permesso, grazie alle politiche espansive e di sostegno alla domanda realizzate durante il Covid, di recuperare totalmente la recessione del Pil del 2020, la crescita è tornata allo “zero virgola” (0,6%-0,7% nel 2023 e nel 2024). I recenti dati diffusi da Istat, a inizio novembre 2023, sulla crescita dell’occupazione nell’ultimo trimestre sarebbero da accogliere positivamente se non avessimo avuto al contempo una crescita zero del Pil. L’economia italiana nel terzo trimestre rimane stabile dopo il calo fatto registrare nel secondo trimestre dell’anno. Anche la dinamica tendenziale risulta stabile, interrompendo una crescita che durava da dieci trimestri consecutivi. Siamo quasi in recessione tecnica se non fosse per la componente estera che rimane, come sempre, trainante. Questo paradosso è sintomo che l’occupazione è di scarsa qualità, è caratterizzata da un numero di ore basse, part-time, e non apporta aumenti di produttività. Una sorta di trappola di semi-occupazione. Invece di avere, come succede in genere nei paesi ricchi, una crescita trainata dall’innovazione, che “risparmia lavoro” e sfrutta maggiormente la tecnologia, abbiamo al contrario una strategia di crescita che sfrutta il lavoro, i bassi salari, e si fa addirittura competizione attraverso la leva della flessibilità, o meglio della precarietà. Con lavoro di bassa qualità la produttività ristagna e il Pil non cresce. Lavorare infatti non basta, bisogna farlo in maniera produttiva. Nel nostro paese, storicamente la produttività è bassa, ma oggi, la trappola che tiene i salari bassi si sta allargando, soprattutto a causa dell’inflazione, dell’assenza di rinnovi contrattuali e di un salario minimo legale. L’inflazione degli ultimi due anni, con contratti di lavoro non rinnovati e salari monetari stagnanti, ha causato una riduzione ulteriore dei salari reali, e un ampio margine di espansione da parte delle imprese, che fronteggiano un costo del lavoro più basso, ma vendono i loro beni a prezzi più alti e ottengono profitti crescenti. Questa dinamica è confermata dalle maggiori organizzazioni internazionali, quali la Banca Centrale Europea e il Fondo Monetario Internazionale, che hanno dimostrato come nell’area euro la crescita dei profitti sia oggi la principale determinante dell’inflazione.

Negli ultimi due anni la questione salariale in Italia è diventata particolarmente grave alla luce dell’inflazione che ha sfiorato il 12% l’anno scorso (8,7% su base annua) ed è ora intorno al 6% nel 2023, erodendo in due anni oltre il 15% del potere d’acquisto dei lavoratori a reddito fisso. Questa erosione giunge all’indomani della crisi pandemica che aveva inasprito disuguaglianze e povertà. E giunge anche dopo 30 anni in cui i salari reali medi degli italiani, tra il 1990 e il 2020, erano diminuiti del 2,9%, caso unico in Europa. Il lavoro povero è stimato al 13%, mentre le famiglie a rischio di povertà sono il 22%.

Per tutto questo, lo scorso luglio i partiti d’opposizione in Parlamento, congiuntamente (M5S, PD, AVS, Azione, ad esclusione di IV), hanno presentato una proposta di salario minimo legale a 9 euro lordi l’ora. Proposta che si inserisce nell’ambito della direttiva del 2021 dell’UE, che sostiene l’introduzione di un salario minimo anche in Italia, che esiste, per legge, in 22 paesi su 27 dell’UE. La proposta delle opposizioni, è stata appoggiata da due dei tre maggiori sindacati del paese, CGIL e UIL (senza la CISL). Da allora è nata una lunga battaglia, ancora non conclusa, che ha coinvolto istituzioni di governo e maggioranza, contrari; e piazze e partiti di opposizioni favorevoli, a cui si sono aggiunti anche molti economisti, studiosi, organizzazioni internazionali come OCSE e la Commissione UE, attraverso il Commissario al Lavoro e affari sociali (Nicholas Schmit). Le piazze della protesta di quest’autunno – e in particolare lo sciopero generale del 17 novembre e la manifestazione del 7 ottobre – hanno avuto, come rivendicazione di base, l’aumento dei salari e la necessità dell’introduzione di un salario minimo legale.

- Povertà

A fianco di questo problema ci sono altri temi che esprimono un grave disagio economico e sociale. A partire dai dati diffusi dall’Istat a fine ottobre 2023 sulla povertà in forte aumento, pari a oltre 5,6 milioni di persone (cresciuta dal 9,1% dell’anno precedente al 9,7%), con oltre 2,18 milioni di famiglie (cresciute dal 7,7% all’8,3%). Questi aumenti, peraltro, non tengono ancora conto dell’abolizione del Reddito di cittadinanza, ma solo degli effetti dell’inflazione, che ha impoverito ulteriormente il lavoro.

Dal 2019 e almeno fino al 2023, il welfare italiano si era dotato di una tutela universale di lotta contro la povertà, con l’introduzione di un reddito di ultima istanza erogato su base familiare per i nuclei che non riescano a conseguire autonomamente mezzi sufficienti alla sussistenza, ovvero il Reddito di cittadinanza (RdC) e la Pensione di cittadinanza. Con l’introduzione del RdC la spesa per il contrasto alla povertà, per la prima volta in Italia, diventa importante nel 2019, con circa 8 miliardi all’anno, ed è ulteriormente aumentata in pandemia con oltre 9 miliardi, perché al RdC si è aggiunto il reddito di emergenza.

Con il Reddito di Cittadinanza, la “lobby dei poveri” per la prima volta è entrata nei palazzi del potere. Il Reddito di cittadinanza (DL 4 del 2019) ha spostato per la prima volta nella storia della Repubblica, 8-9 miliardi di euro l’anno dalla fiscalità generale, ai due decimi più poveri della distribuzione del reddito, determinando così per la prima volta dagli anni Novanta, una riduzione della disuguaglianza e del rapporto tra i redditi del 20% più ricco e del 20% più povero nel paese.

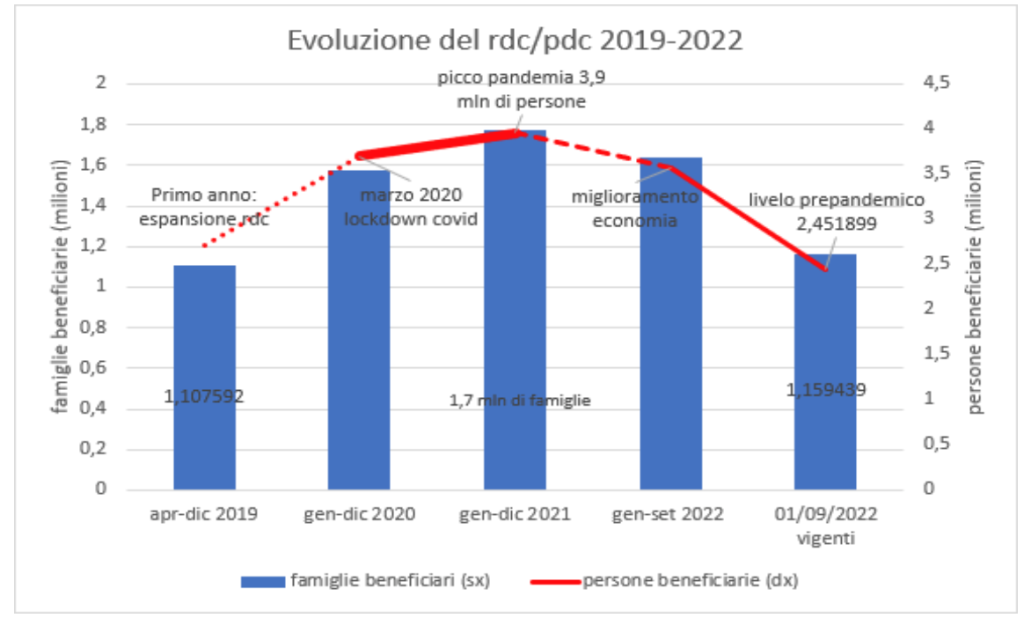

Il RdC si è dimostrato un adeguato strumento di contrasto alla povertà, flessibile, capace anche di intercettare un numero maggiore di persone in difficoltà durante la pandemia. In effetti l’andamento del numero dei percettori è tipico di uno strumento che si espande in periodo di crisi e si ritrae quando le cose vanno meglio, come è evidente dalla figura di seguito, dove sono riportati numero di famiglie e individui percettori dal 2019 al 2022, ultimo anno di pandemia (considerata ufficialmente conclusa dall’Organizzazione mondiale della sanità il 4 maggio 2023).

Fonte: INPS

I poveri assoluti raggiunti dal RdC sono stati tra il 50% e il 60% circa, e le loro condizioni sono migliorate con l’introduzione della misura. La povertà è diminuita secondo i dati dell’Istat nel 2019 prima della pandemia, ed è rimasta stabile nel 2020 e 2021, mentre sarebbe potuta esplodere come stimato da ISTAT, con 1 milione di poveri in più durante la pandemia di Covid-19.

Nel rapporto annuale INPS 2022 è stato stimato, utilizzando tecniche statistiche controfattuali, un effetto positivo (di circa un 1 punto percentuale) sulla probabilità delle donne beneficiarie di RdC di concepire un figlio nel periodo successivo alla notifica di accettazione della domanda rispetto alle donne richiedenti che sono state escluse dal beneficio. È stato anche esaminato l’impatto del RdC sul rischio di morte durante la pandemia, analizzando le domande accolte o respinte prima della pandemia e si mostra che i beneficiari di RdC hanno una minore probabilità di morte rispetto ai non beneficiari nel periodo successivo.

La riforma del RdC (DL 48 del 2023) ha molti aspetti critici e risulta meno efficace rispetto al RdC a contrastare la povertà, come riconosce anche un recente studio di Bankitalia. Riduce le risorse per il nuovo Assegno di inclusione (ADI), che parte dal 2023, da 8 miliardi circa a 5 miliardi circa. E le risorse mancanti, 3 miliardi, difficilmente andranno a coprire coloro che rimangono fuori dall’ADI attraverso il nuovo strumento chiamato Strumento di Formazione e Lavoro (SFL), poiché esso è condizionato all’attivazione di corsi di formazione, e darebbe una somma fissa solo per 12 mesi una tantum, pari a 350 euro mensili a copertura del corso.

Le due nuove misure, ADI e SFL, sono discriminanti e rigide e non hanno gli stessi requisiti economici di entrata. SFL ha una soglia di Isee massima più bassa, pari a 6.000 euro, mentre ADI, come RdC, ha una soglia di 9.360 euro. Inoltre la scala di equivalenza è ridotta rispetto a quella del RdC per entrambi gli strumenti. A fronte dello stesso reddito, gli individui non avranno gli stessi diritti e prestazioni, anche per via dell’età. Questo identifica un problema di discriminazione di rilievo costituzionale, e contrastante con la proposta di raccomandazione UE del settembre del 2022. Ad esempio un 60enne potrà accedere ad ADI anche se ha un reddito superiore rispetto ad un 50enne che non vi potrà accedere. Un senzatetto di età tra 18 e 59 anni non accede ad ADI anche se non ha reddito; potrà accedere a SFL se si attiverà in un corso di formazione. Un’eventualità obiettivamente difficile da vedere.

SFL non costituisce in alcun modo un reddito minimo, sotto nessuna definizione. Se arriva un’altra crisi come quella del Covid, e gli individui si impoveriscono, non potranno entrare nel programma ADI, pur se hanno un reddito sotto 6.000 euro, se non hanno l’età “giusta”. Questo sottolinea l’estrema rigidità della misura e la sua inefficacia di fondo per combattere la povertà.

Anche sul lato delle politiche attive la definizione di “occupabile” non trova fondamento nella letteratura scientifica. L’occupabilità deve essere definita dai Centri per l’Impiego e dagli assistenti sociali sulla base del bisogno e delle esigenze individuali. Su queste esigenze, e sulle opportunità che creano lavoro, dovrebbe concentrarsi il governo, piuttosto che sulla definizione per legge di chi può teoricamente lavorare.

Queste criticità che scatenano paure, insoddisfazione, disagio, hanno già portato in piazza molte persone, a partire dalla manifestazione organizzata dal Movimento 5 Stelle “Basta Vite Precarie” il 17 giugno 2023, che ha aperto cronologicamente la sequenza delle proteste di piazza.

- Precarietà

Con il DL 48 del 2023 il governo ha smantellato anche il decreto Dignità (DL 87/2018), ovvero la legge introdotta dal governo Conte 1 nel luglio del 2018 per aggredire la precarietà. Si tratta di un altro intervento che aggrava il lavoro povero e i bassi salari, le prospettive dei giovani. Il decreto Dignità poneva un freno a oltre 20 anni di flessibilità e riaffermava un principio importante: le norme non creano occupazione, ma possono aumentare o diminuire i diritti. L’obiettivo del decreto Dignità era quello di ridurre la precarietà, e di innescare dei meccanismi di incentivi che favorissero lavoro qualificato, stabile e investimenti da parte delle imprese in capitale umano, che necessariamente si sviluppa durante relazioni di lungo termine. Oggi il lavoro a termine rappresenta quasi il 20% del totale, oltre 4,2 milioni di rapporti di lavoro a termine nell’anno, mentre in Germania siamo a circa il 13%. Il numero di assunti per 1 giorno, nei nuovi rapporti di lavoro, rappresenta il 13%. I giovani con un contratto di lavoro temporaneo sono il 65%, mentre nei paesi OCSE la media è il 25%.

L’occupazione instabile non solo genera problemi sociali legati alla natura della precarietà, ha un impatto negativo sull’economia: il lavoro a termine infatti incentiva investimenti e strategie “labour intensive”, che non si affidano alla innovazione e al progresso tecnico, ma alla flessibilità e ai bassi salari come leva per la competizione. Molti studi dimostrano che l’eccessiva flessibilità del lavoro e la diffusione di lavori temporanei non portano vantaggi di produttività del lavoro, e causano un più lento progresso tecnologico. Continueremo quindi ad avere precarietà e bassa crescita. All’indomani dell’introduzione del decreto Dignità il lavoro a tempo indeterminato ha raggiunto il picco e il tempo determinato è diminuito (+600mila nuovi rapporti a tempo indeterminato nel 2019). Poco prima dell’inizio della pandemia nel 2020 avevamo 1 milione di lavoratori a tempo indeterminato in più rispetto al 2018, e questo aiutò quei lavoratori perché potevano percepire tutele piene e la cassa integrazione.

Le contro-riforme del mercato del lavoro introdotte dal governo Meloni a partire dal 2023 tendono così a precarizzare ulteriormente il mercato del lavoro, con la modifica del decreto Dignità che di fatto aggira le causali e allarga il perimetro dei voucher. Escludono dalla platea del Reddito di Cittadinanza i cosiddetti occupabili senza che essi siano effettivamente occupati. Tengono bassi i salari reali a fronte dell’inflazione che ha eroso il potere di acquisto dei lavoratori, invece di introdurre meccanismi come un salario minimo indicizzato che spingerebbe i salari verso l’alto.

Le aziende hanno ora a disposizione un menù di forme contrattuali da applicare, sulla base unicamente del risparmio del costo del lavoro. Il lavoratore è soggetto ad uno scambio continuo, a una mercificazione del proprio lavoro, ad attività temporanee che rendono impossibile una progettualità, la serenità lavorativa, e di riflesso peggiorano la qualità della sua vita.

Le forme di lavoro temporanee, insieme ai bassi salari orari, che colpiscono soprattutto i giovani e le donne, sono causa di impoverimento e generano working poor. A sua volta queste condizioni richiedono il sostegno da parte dello Stato, con il paradosso che il costo è duplice: in termini umani di sfruttamento e instabilità, e in termini di spesa pubblica a carico della collettività e a beneficio di imprese che restano sul mercato soprattutto grazie ai risparmi sul costo del lavoro. Si crea precarietà per legge, portando ad aumenti della spesa in sicurezza sociale per cercare di tutelare in qualche modo il lavoratore povero. E l’economia della precarietà ha un impatto negativo anche sui consumi e sulla domanda, sugli investimenti individuali, sulla crescita dell’economia.

Tutti questi temi sono stati al centro della piazza del 7 ottobre e dello sciopero generale del 17 novembre di Cgil e Uil, che univa le questioni del lavoro, della precarietà e la protesta contro la legge di bilancio e le misure del governo.

- Disuguaglianze di genere e giovani

Negli ultimi mesi la questione della violenza contro le donne ha evidenziato anche il tema delle disuguaglianze di genere, delle discriminazioni nel mercato del lavoro, dove le donne dovrebbero acquisire indipendenza, autonomia, sicurezza economica.

Nel mercato del lavoro le donne sono sistematicamente discriminate. Qualche tempo fa, The Economist affermava che la più grande risorsa per la crescita economica, ancora non sfruttata, fosse rappresentata dalle donne, poiché di loro solo il 20% circa, a livello globale, fa un lavoro retribuito. In Italia il gap salariale, nel settore privato, tra donne e uomini è tra il 16% e il 25% (secondo il rapporto INPS del 2022), anche quando si tiene conto di effetti esterni come il settore, le ore lavorate, le mansioni. Questo gap è ancora maggiore per le donne madri: a 15 anni dal parto, una donna con 1 figlio guadagna circa 5.000 euro all’anno in meno rispetto ad una donna senza figli (Rapporto INPS 2021). Il gap si cristallizza per le donne pensionate che hanno in media una pensione del 25% inferiore rispetto ai pensionati maschi. Le donne sono maggiormente presenti nei servizi a basso contenuto tecnologico, nei servizi alla persona, nei servizi di cura e sanitari, nel commercio e nella vendita al dettaglio, dove si guadagna di meno e si hanno contratti di lavoro peggiori.

Durante la pandemia, i lockdown hanno colpito soprattutto le donne, maggiormente presenti nei settori dichiarati “non essenziali” e quindi chiusi; conseguentemente le donne sono state più frequentemente percettrici della cassa integrazione Covid, che pagava l’80% dello stipendio (con una soglia massima di 1.200 euro circa). Infatti l’INPS registrava le perdite economiche da Covid maggiori soprattutto tra le donne. Anche quando si è trattato di accedere ai congedi straordinari varati dal governo nel 2020 (pari al 50% del salario), per la cura dei figli a casa, con le scuole chiuse, l’utilizzo maggiore è stato da parte delle donne, sia quando esse guadagnavano meno dei mariti, sia quando guadagnavano più dei mariti (come risulta sempre dal rapporto INPS 2022). Anche l’utilizzo del part-time interessa soprattutto le donne, e anche in questo caso i bassi salari sono una conseguenza. L’Italia è un caso anomalo in Europa, con una quota di part-time doppia rispetto alla media europea per le donne, pari a circa il 32%; il 65% di questi rapporti di lavoro part-time sono involontari. I bassi salari sono frutto non solo delle scarse ore lavorate, ma anche del salario unitario basso, come è noto. Sono circa 4,2 milioni i lavoratori che guadagnano meno di 9 euro lordi l’ora. Tra questi, sono prevalenti le donne e i giovani: circa il 30% delle donne guadagna meno di 9 euro, contro il 21% degli uomini. Sono circa il 38% i giovani under 35 anni con salari inferiori a 9 euro lordi l’ora, mentre la quota tra gli over 35 è del 16%. Questi dati indicano che l’introduzione del salario minimo sarebbe efficace per la promozione della parità di genere e contribuirebbe ad incrementare il montante pensionistico migliorando le pensioni basse, sotto soglia, in media del 10%.

Anche questi problemi erano presenti nella grande manifestazione delle donne del 25 novembre a Roma e in molte città italiane; le condizioni di discriminazione sul lavoro sono un elemento importante dei modelli patriarcali messi in discussione dalla protesta delle donne.

5. Il Sud e l’autonomia differenziata

Tradizionalmente i periodi di crisi allargano le differenze tra Nord e Sud del paese, già molto ampi. Ad esempio il numero di lavoratori poveri è maggiormente presente al Sud, con il 32% di essi sotto la soglia ipotetica di salario minimo di 9 euro lordi l’ora, mentre al Nord sono il 23% e al Centro il 29%. Nel nuovo millennio, in concomitanza della crisi dei bassi salari, la situazione dei giovani nel nostro paese è peggiorata, e l’indice più vistoso di questo peggioramento è rappresentata dalla loro fuga all’estero. Mentre il dibattito pubblico li definiva “fannulloni”, i nostri giovani hanno continuato a lavorare, a cercare lavoro e a migrare all’estero.

La maggior parte dei giovani emigrati nei tre decenni scorsi sono ragazzi provenienti dalle regioni del Sud, ma non sono pochi anche quelli del Centro-Nord. In totale il Censis ne registra 82mila con iscrizione all’AIRE nel 2022, il 45% di loro è laureato, e ciò costituisce un aggravamento della emigrazione, perché partono persone formate, su cui il paese e il sistema scolastico e universitario ha investito, a vantaggio di paesi esteri che utilizzano ora i nostri lavoratori qualificati.

La priorità al Sud è quella di aumentare il numero di occupati attraverso investimenti che facciano crescere le occasioni di lavoro, e non attraverso maggiore flessibilità, come pure si è creduto erroneamente negli anni passati. Al Sud i tassi di occupazione femminile sono intorno al 35% e il tasso di disoccupazione giovanile è intorno al 30%, contro una media nazionale della metà. Anche i tassi di occupazione di giovani e donne nel Sud sono la metà di quelli del Nord. Pur avendo, il tasso di occupazione totale, avuto un miglioramento (che diremo solo statistico), salendo di poco sopra il 60%, il numero dei lavoratori in termini assoluti in Italia non è aumentato e anzi, al Sud è diminuito: nel 2019 erano oltre 23 milioni, così come nel 2023. Questo perché si restringe la “platea” dei lavoratori attivi tra i 15 e i 64 anni, sia a causa della più bassa natalità e dell’invecchiamento della popolazione, sia perché l’emigrazione dei giovani pesa sulle statistiche. Negli ultimi 30 anni 1,4 milioni di giovani sono emigrati dal Sud, e ciò anche a fronte di posti vacanti in Italia, a cui si preferiscono le migliori condizioni e i salari più alti offerti all’estero.

L’uscita di molti giovani laureati aggrava i bassi livelli di istruzione della forza lavoro in Italia, già documentati anche dall’OCSE: la quota di persone di 25-34 anni in Italia con un’istruzione di livello terziario è del 20%, mentre la media dell’OCSE è del 30%. Proprio nel Sud tale percentuale è particolarmente bassa.

Il progetto del governo di Autonomia regionale differenziata contribuirebbe ad aggravare le disparità territoriali del paese. Contro questa prospettiva, la manifestazione del 7 ottobre, promossa da Cgil e da 200 associazioni della società civile, indicava la “La via maestra” della difesa della Costituzione, contro le proposte di presidenzialismo e autonomia differenziata.

L’intreccio tra i problemi profondi del paese e il disagio sociale che si è manifestato nelle piazze italiane di quest’autunno è molto stretto. E dalle piazze sono emerse anche proposte sulle quali si potrebbero costruire alleanze sociali più ampie: l’introduzione di un salario minimo indicizzato all’aumento dei prezzi; il recupero dei salari reali attraverso il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro, che nel 70% dei casi sono scaduti; il rifinanziamento di sanità, scuola, trasporti pubblici, politiche per la casa. L’aumento dei salari, la riduzione della precarietà, il rilancio del welfare pubblico potrebbero essere alcune delle bandiere comuni che hanno animato le piazze italiane e che potrebbero diventare l’asse di politiche alternative.