In Svezia dopo le elezioni di settembre ancora non c’è un governo in carica. Si parla di crisi della democrazia e del modello svedese con i progressi del partito della destra xenofoba, ma la crisi è di lunga data.

Da ormai più di due mesi la Svezia attende di sapere quale maggioranza governerà il Paese nei prossimi 4 anni. Tre mandati esplorativi per guidare le negoziazioni tra i partiti, affidati a Ulf Kristersson (leader dei moderati, principale partito di centrodestra), Stefan Löfvén (segretario socialdemocratico e primo ministro uscente) e Annie Lööf (leader del Centerpartiet, partito centrista finora alleato dei Moderati), non hanno ancora identificato una maggioranza chiara.

Il 14 novembre per la prima volta nella storia politica svedese il Parlamento ha negato la fiducia a una proposta di governo, avanzata da Kristersson in coalizione con i cristiano-democratici: i liberali, pur loro alleati nello schieramento di centrodestra, insieme ai centristi, hanno fatto mancare il loro voto, non volendo ritrovarsi in una squadra di governo dipendente dall’appoggio esterno della destra xenofoba. Il portavoce del Parlamento ha stabilito che sarà ora Löfvén, già sfiduciato da un primo voto del nuovo Parlamento ma ancora alla guida del governo uscente per gli affari correnti, a sottoporsi a un voto di fiducia.

In effetti il quadro che è emerso dalle elezioni del 9 settembre scorso è complesso, con i due principali blocchi – socialdemocratici, verdi e Vänsterpartiet (partito di sinistra) da un lato e Alliansen di centrodestra dall’altro – distanziati da un solo seggio di differenza. La coalizione uscente ha perso seggi, con un leggero arretramento dei socialdemocratici (che non hanno visto il crollo temuto e rimangono il primo partito, ma con il 28,3% dei voti, loro peggior risultato di sempre) e grosse perdite per i loro alleati ecologisti. Ha invece guadagnato notevolmente il Vänsterpartiet, che dava un appoggio esterno al governo rossoverde (dal 5,7% all’8%). Nell’opposizione di centrodestra, i moderati hanno perso posizioni, pur rimanendo principale partito della coalizione, mentre guadagnano i centristi e i cristiano-democratici.

L’elemento che ha attirato maggiore attenzione è però l’ascesa dell’estrema destra degli Sd (Sverige Demokraterna o “democratici di Svezia”), partito fondato alla fine degli anni Ottanta con la partecipazione di militanti neonazisti, oggi versione locale del sovranismo anti-Ue e anti-immigrazione. Questa loro avanzata è senza dubbio preoccupante, dal momento che gli Sd sono il partito che è cresciuto di più (+ 4,7 punti percentuali) alle elezioni di settembre e si riconfermano terzo partito con il 17,6% dei voti. Al tempo stesso l’exploit è minore di quanto ci si potesse attendere dai sondaggi, e soprattutto è minore rispetto a quanto avvenuto nella tornata elettorale precedente, quando il partito era passato dal 5,7% al 12,9%.

La “crisi dei rifugiati” e la politica di apertura ai richiedenti asilo adottata del governo socialdemocratico-verde nel corso del 2015 (e poi significativamente ridotta già dall’anno successivo) sono state l’oggetto principale della loro campagna elettorale, ma in realtà non ne hanno accelerato la crescita.

Già una ricerca condotta da un gruppo di economisti (http://perseus.iies.su.se/~tpers/papers/Draft180902.pdf) che ha avuto un’importante eco in Svezia – e non solo – prima delle elezioni dava un’indicazione in questa direzione: a giudicare dalle tornate elettorali precedenti (tra il 2002 e il 2014) la presenza di immigrati non mostra alcuna correlazione con il voto per l’estrema destra. Lo stesso studio ci dice di guardare invece ai cambiamenti economici occorsi negli anni 2000 per capire la distribuzione territoriale del voto per gli Sd, fortemente correlato con l’aumento della disuguaglianza e con la proporzione di lavoratori “vulnerabili” sulla popolazione locale.

Sono definiti vulnerabili i lavoratori che sono più esposti ai processi di automazione e delocalizzazione, quelli maggiormente colpiti dal rischio di disoccupazione: la correlazione tra presenza di lavoratori più deboli e voto per l’estrema destra da negativa diventa positiva a partire dalle elezioni del 2010, ovvero dopo la crisi finanziaria del 2008.

Anche se risulta ancora relativamente egualitaria, la Svezia ha visto aumentare le disuguaglianze economiche più che altrove, se confrontata con gli altri paesi Ocse, quantomeno a partire dagli anni Novanta.

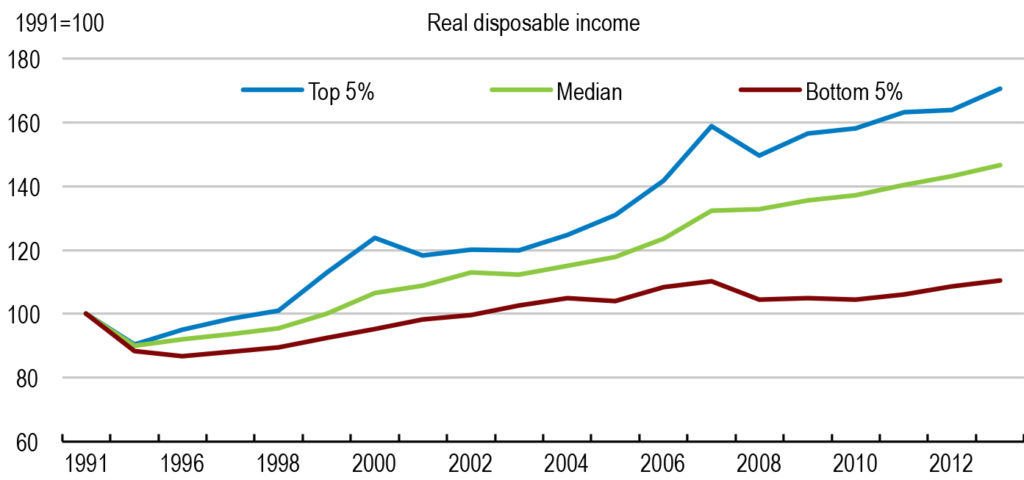

Nel grafico qui sotto si vede l’andamento del reddito disponibile per la fascia mediana, il 5% più povero e il 5% più ricco della popolazione: quest’ultimo aumenta nettamente più dei due precedenti. La differenza nella crescita dei redditi si acuisce dopo il 2007, quando si osserva in particolar modo una stagnazione dei redditi più bassi.

(Fonte: OCSE, 2017 http://www.oecd.org/eco/surveys/Sweden-2017-OECD-economic-survey-overview.pdf )

Cosa è accaduto negli ultimi decenni? Nonostante molti media presentino la Svezia come un Paese finora ininterrottamente governato dai socialdemocratici, questo corrisponde solo parzialmente a verità. Se è vero che il partito socialdemocratico ha segnato in modo essenziale la storia politica svedese dagli anni Trenta del XX secolo in poi, questo non significa che i “partiti borghesi” (borgerliga partier, come vengono tuttora chiamati i partiti che si oppongono da destra ai socialdemocratici) non abbiano mai avuto accesso al potere.

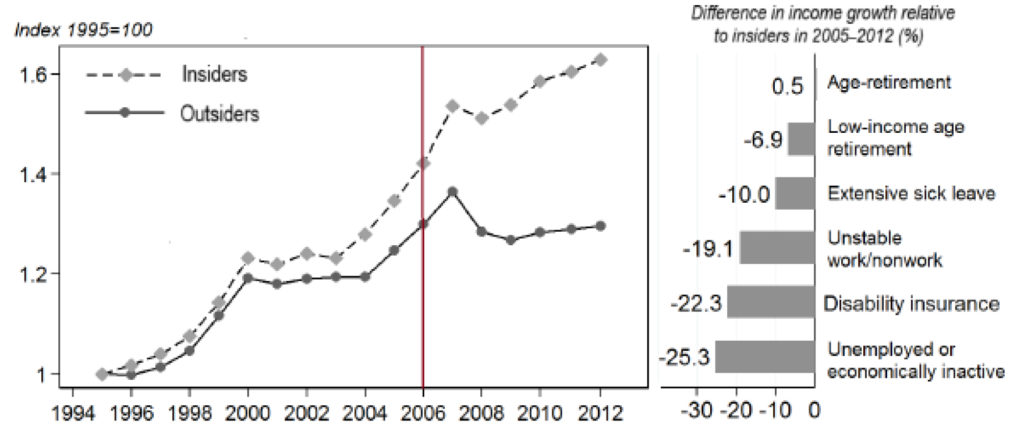

L’Alliansen di centrodestra ha ad esempio guidato il governo per due mandati tra il 2006 e il 2014, implementando una serie di riforme del mercato del lavoro (complessivamente denominate arbetslinjen) volte al “make work pay”, che hanno ridotto la tassazione sul lavoro, aumentando così il reddito disponibile di chi aveva un impiego stabile, e ridotto al contempo le prestazioni sociali per pensionati, disoccupati, disabili. L’idea era quella per cui un maggiore divario tra chi lavora e chi ha bisogno di sostegno al reddito avrebbe spinto più persone a lavorare, aumentando così l’occupazione. Il risultato in questo senso è quantomeno dubbio; quello che è evidente è un forte incremento della disuguaglianza tra percettori di redditi da lavoro e percettori di trasferimenti pubblici (che sono più numerosi nelle fasce più povere della popolazione), come mostrato dal grafico qui sotto.

(Fonte: Dal Bò et al, 2018)

Se non si può ascrivere interamente a queste riforme l’aumento della disuguaglianza in Svezia, è importante però ricordare questa fase sia per l’intensità del fenomeno , sia perché a questa impennata di disuguaglianza è fortemente correlata l’ascesa dell’estrema destra (sempre secondo la ricerca già citata), che guadagna proprio in quelle due tornate elettorali circa 10 punti percentuali. Il voto per gli Sd aumenta dove cresce di più la disuguaglianza tra lavoratori stabili e persone dipendenti da sussidi statali, insomma dove si acuisce il divario di reddito tra i “perdenti” e i “vincenti” delle riforme.

La disuguaglianza in Svezia aveva in realtà cominciato a crescere dall’inizio degli anni Ottanta, decennio che il sociologo svedese Göran Therborn considera cruciale per la deregolamentazione del settore del credito e dei movimenti di capitale. La quota di reddito dell’1% più ricco aumenta dal 4% del 1980 all’8,7% del 2013, pur rimanendo più bassa se comparata con altri paesi.

Come sottolinea l’economista Jesper Roine nell’introduzione all’edizione svedese del “Capitale nel XXI secolo” di Piketty, i redditi da capitale giocano un ruolo sempre più importante in questo aumento delle disuguaglianze. Il ruolo redistributivo del fisco si è inoltre indebolito a partire dagli anni Novanta, con una serie di riforme che hanno alleggerito in particolar modo proprio la tassazione dei redditi da capitale e dei patrimoni.

Ha senso quindi parlare oggi di una improvvisa “crisi del modello svedese”? Probabilmente no, per due ragioni. Da un lato, perché sono alcuni decenni che il “modello” e le sue componenti sono oggetto di discussione nell’arena politica, di modifiche, di battaglia tra i due blocchi e all’interno della sinistra. Dall’altro, perché restano evidenti alcuni elementi di continuità, sia nella politica del lavoro, sia nel sistema di protezione sociale.

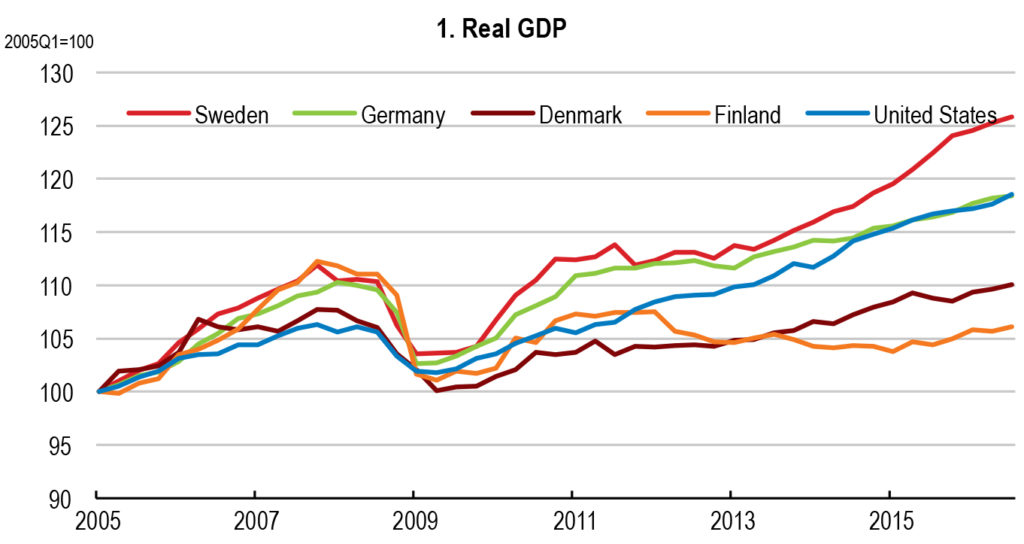

La Svezia è un Paese che cresce più di altre economie comparabili (figura qui sotto). Secondo l’Ocse questo è principalmente dovuto a un’espansione della forza lavoro, alla crescita degli investimenti e alla crescente produttività. La disoccupazione è in calo, anche se rimane relativamente alta tra gli stranieri. Al tempo stesso, come ha sottolineato il sociologo Wojtek Kalinowski, il mercato del lavoro svedese rimane complessivamente tutelato: non dilagano bassi salari (gli stranieri, per esempio, ci mettono più tempo a inserirsi nel mercato del lavoro ma non sono confinati in “sacche” di salari bassi) e i contratti collettivi continuano a proteggere la maggioranza dei salariati.

(Fonte: OCSE, 2017)

Il governo rossoverde guidato da Löfvén era andato al potere nel 2014 anche con la promessa di invertire la rotta rispetto ai due mandati dei governi “borghesi” precedenti e di rimediare all’aumento delle disuguaglianze. Ci è riuscito solo in parte. Da un lato ha aumentato le sovvenzioni per le amministrazioni locali, le imposte sulle produzioni inquinanti e ha alzato i massimali dei sussidi di disoccupazione e dell’assicurazione medica. Da un altro lato non è riuscito invece ad avere la maggioranza su un punto centrale relativo alla gestione dei servizi pubblici, che era parte dell’accordo con il partito di sinistra che gli garantiva l’appoggio esterno: la limitazione dei profitti dei privati che intervengono in scuola e sanità.

L’apertura di questi settori ai privati ha avuto inizio con il primo governo dell’Alliansen di centrodestra (1991-94), ma anche componenti socialdemocratiche erano sensibili al tema della cosiddetta valfrihet, il principio di “libertà di scelta” e di pluralismo che ha inizialmente legittimato l’ingresso di soggetti non statali nel sistema di welfare.

Nell’ultimo anno la questione è stata molto dibattuta, soprattutto per quanto riguarda il sistema scolastico: un rapporto pubblicato a gennaio 2018 da LO, la principale centrale sindacale (vicina ai socialdemocratici), ha dimostrato la crescente segregazione scolastica, il peggioramento della qualità dell’insegnamento e la concentrazione delle scuole private nelle mani di pochi oligopolisti (http://www.lo.se/start/lo_fakta/skolindustrin_hur_mangfald_blev_enfald).

I critici della liberalizzazione ricordano che – dopo le recenti riforme in Cile – la Svezia è rimasta ormai l’unico Paese al mondo in cui le tasse dei contribuenti finiscono per finanziare i profitti degli enti a scopo di lucro nel settore educativo (dato che le scuole private restano gratuite per chi le frequenta e ricevono contributi statali in proporzione al numero di iscritti).

Una proposta di legge che tentava di introdurre un tetto ai profitti per i privati che operano nel welfare è stata rifiutata dal Parlamento a giugno 2018, a causa del voto compatto di centrodestra e estrema destra. Gli Sd, che pur in precedenza avevano fatto campagna contro i profitti dei privati nei servizi pubblici, hanno cambiato posizione e si sono allineati all’orientamento delle destre tradizionali, difendendo gli interessi di alcuni tra i gruppi imprenditoriali più potenti del Paese.

Se l’avanzata dell’estrema destra, accompagnata da una retorica xenofoba crescente, è stata descritta come un colpo mortale al “modello svedese” da molti osservatori, uno sguardo più ravvicinato al dibattito politico locale rivela delle tendenze più contraddittorie. La leadership degli Sd ha infatti centrato l’ultima campagna elettorale proprio sulla “difesa del modello svedese”, da loro descritto come sotto attacco tanto dai diktat dell’Unione Europea quanto dai flussi migratori che metterebbero sotto pressione il sistema pensionistico e di welfare. Confortati da un crescente consenso – per quanto ancora minoritario – presso gli iscritti a LO, il sindacato dei blue collars, gli Sd si descrivono come “il nuovo partito dei lavoratori” e coltivano la nostalgia per un sistema percepito come ormai tramontato, fatto di pieno impiego, di un welfare generoso e ben funzionante, e – non ultima – di una rassicurante omogeneità culturale (si legga anche: razziale) ormai perduta.

Una simile “culturalizzazione” e declinazione nazionalista del discorso sul welfare non occulta soltanto l’eterogeneità della popolazione svedese (ben anteriore alle migrazioni più recenti), ma anche il carattere processuale ed eminentemente politico del modello in discussione. Questo si è costruito lungo decenni di lotte e negoziazioni (almeno fino agli anni Settanta, quando furono introdotti, per ultimi, i generosi congedi parentali tanto discussi all’estero) con il consolidamento dell’egemonia del partito socialdemocratico, e con l’attivismo dei vari movimenti sociali: sindacati, unioni di inquilini, scuole di formazione per adulti e lavoratori, gruppi femministi. Decenni in cui peraltro l’industria svedese, favorita dalla situazione internazionale e in particolare dalle esigenze di ricostruzione dell’Europa post-bellica, ha fatto crescente ricorso alla forza lavoro immigrata: dalla vicina Finlandia, soprattutto, ma anche dall’ex-Jugoslavia, la Turchia e altri Paesi dell’Europa meridionale, non ultima l’Italia.

Se, come sembra, i partiti centristi saranno disposti ad appoggiare un nuovo governo del socialdemocratico Löfvén pur di uscire dall’attuale impasse, le condizioni che pongono saranno molto dure: liberalizzazione del mercato del lavoro e degli affitti, abbassamento delle tasse, e nessun ritorno indietro sui profitti privati nella sanità e nella scuola. Il partito socialdemocratico si trova dunque a un bivio, e il “modello svedese” resta un campo aperto e in costante ridefinizione, un terreno di conflitto e negoziazione politica.