Contrariamente all’opinione dominante diversi analisti hanno invece interpretato la vittoria di Trump come espressione di un voto di protesta contro le élite, l’establishment e la “vecchia politica”

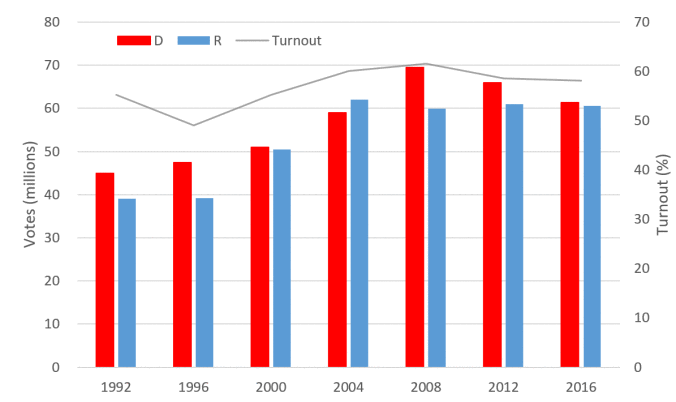

Secondo i dati stilati dall’United States Election Project, l’affluenza alle urne è stata del 58,4% (135.180.000 milioni su 231 milioni circa di aventi diritti), più o meno la stessa percentuale del 2012, e quattro punti percentuale in meno rispetto al 2008 (62,2%), cioè alle due tornate elettorali che hanno assegnato la presidenza ad Obama.

Come è noto, Trump ha vinto le elezioni pur totalizzando – al 22 novembre, poiché la conta dei voti è ancora in corso – il 46,7% del voto popolare (61.900.000 di voti circa) contro il 47,9% (63.500.000 di voti circa) della Clinton, che dunque ha preso all’incirca 1,6 milioni di voti in più. Questo perché l’elezione della carica presidenziale negli USA è indiretta, cioè il presidente non viene eletto direttamente dai cittadini con voto popolare ma da 541 “grandi elettori” eletti su base statale. I cittadini esprimono la propria preferenza per un candidato o una candidata, ma in realtà non viene eletta la persona singola ma il gruppo di “grandi elettori” ad essa associato. Quindi può anche accadere, come già successo in cinque occasioni, che un presidente sia eletto con una minoranza di voti popolari. Ed è esattamente ciò che è accaduto anche questa volta, con un margine tutt’altro che esiguo tra l’altro.

Stando così le cose, il candidato o la candidata che si assicurano almeno 270 grandi elettori, cioè la maggioranza assoluta, sono virtualmente certi di occupare la carica: anche se i grandi elettori, che si riuniscono per eleggere il presidente il dicembre successivo al voto popolare (quest’anno il 19 dicembre), non sono obbligati per legge a votare per il candidato o la candidata ad essi associati – tanto che in questi giorni è apparso più di un appello in rete affinché i grandi elettori votino contro Trump – solo una volta nella storia (nel 1836) è capitato che i grandi elettori abbiano “tradito” il loro candidato. Ed è altamente improbabile che lo facciano in questo caso.

Il fatto che la Clinton abbia vinto il voto popolare non dovrebbe però distogliere l’attenzione dal colossale fallimento della candidata democratica. Pur totalizzando più voti di Trump, la Clinton ha comunque preso (al netto dei voti ancora da conteggiare) quasi 2,5 milioni di voti in meno di Obama nel 2012 (65.900.000), e addirittura sei milioni di voti in meno di Obama nel 2008 (69.500.000). E questo nonostante il fatto che gli aventi diritto al voto siano aumentati di 18 milioni nello stesso periodo. Trump, d’altro canto, ha ottenuto solo un milione di voti in più di quelli presi da Mitt Romney nel 2012 (60.900.000).

Insomma, non ha vinto Trump; ha perso la Clinton.

Questi numeri smentiscono dunque la retorica dell’America bianca e working class che si sarebbe fatta sedurre in massa dal messaggio razzista e nativista di Trump. Molto più semplicemente: la maggior parte dei tradizionali elettori repubblicani ha votato per Trump (e alcuni hanno addirittura votato per la Clinton), mentre milioni di tradizionali elettori democratici – per non parlare di molti elettori di Bernie Sanders – non hanno votato per nulla o hanno votato per candidati alternativi. In diversi cosiddetti “swing states”, infatti, Trump ha vinto grazie ad un margine risicatissimo di circa 100.000 voti. Questo vuol dire che alla Clinton sarebbe bastato portare alle urne anche solo l’1% dei circa 100 milioni di aventi diritto al voto che si sono astenuti.

Tra i bianchi, Trump ha racimolato solo l’1% dei voti in più rispetto a Romney nel 2012, mentre gli scaglioni di reddito sotto i trentamila e cinquantamila dollari hanno votato in maggioranza per la Clinton, nonostante un aumento di 16 punti percentuale a favore dei repubblicani per lo scaglione più basso. Anche nella cosiddetta “rust belt” – la regione che un tempo fu culla dell’industria pesante americana e che oggi registra tassi di disoccupazione e di emarginazione sociale altissimi – Trump ha raccolto solo circa 300,000 dei voti della (ex) working class bianca (la presunta protagonista di queste elezioni, a detta dei media). La Clinton, d’altro canto, ne ha persi all’incirca 1,5 milioni rispetto ad Obama. Come ha commentato Nate Cohn sul New York Times: «La Clinton ha subito le sue sconfitte più pesanti nei luoghi dove Obama era andato meglio tra l’elettorato bianco. Non è una semplice storia di razzismo».

Ma c’è di più: sebbene afroamericani, latinos e asiatici abbiano votato in maggioranza per la Clinton, rispetto al 2012 assistiamo a una crescita dei voti delle ultime due etnie a favore dei repubblicani dell’8 e 11%, e a un aumento di ben 8 punti percentuale del voto afroamericano pro-repubblicano, col risultato che Trump ha raccolto l’8% del voto afroamericano e il 29% del voto dei latinos e degli asiatici. Un dato sorprendente alla luce della retorica apertamente razzista – soprattutto anti-messicana – di Trump. Altrettanto sorprendente il voto femminile, dove la Clinton ha rastrellato solo un punto percentuale in più rispetto ad Obama nel 2012: a dispetto, anche in questo caso, delle numerose uscite sessiste del candidato repubblicano.

La domanda, dunque, non è tanto perché Trump abbia vinto, ma come abbia fatto la Clinton a perdere rispetto ad un candidato così impresentabile.

Un “non voto” di protesta

Contrariamente all’opinione dominante – secondo cui la vittoria di Trump sarebbe da attribuirsi ad una recrudescenza del razzismo, del nativismo e del nazionalismo negli USA – diversi analisti hanno invece interpretato la vittoria di Trump come espressione di un voto di protesta contro le élite, l’establishment e la “vecchia politica”. In realtà, come abbiamo visto, sarebbe più corretto parlare di un “non voto” di protesta, poiché è stato l’astensionismo degli elettori (soprattutto democratici) a consegnare la vittoria a Trump. Il risultato, comunque, non cambia: fatto sta che milioni di elettori hanno ritenuto che la Clinton fosse semplicemente ineleggibile. La cosa non dovrebbe sorprendere. Diversi mesi prima delle elezioni, Michael Moore – uno dei pochi ad aver previsto l’elezione di Trump – scriveva:

Accettiamo la realtà dei fatti: il nostro problema principale non è Trump, è Hillary. È incredibilmente impopolare: quasi il 70% degli elettori pensa che sia disonesta e inaffidabile. Rappresentante della vecchia politica, che non crede a niente se non alle cose utili a farsi eleggere… Nessun democratico, e di certo nessun indipendente, si sveglierà l’8 novembre e vorrà precipitarsi a votare per Hillary, come invece hanno fatto il giorno dell’elezione di Obama o quando Bernie ha corso per le primarie.

E così è stato. Come ha commentato Luigi Zingales sul Sole 24 Ore:

Il Partito Democratico ha sbagliato anche perché ha scelto un candidato sordo alla sofferenza dell’americano medio, un candidato che non “sentiva la bruciatura” (“feel the Bern”), come recitava lo slogan inventato con un gioco di parole da Sanders (Bern è il suo diminutivo e “burn” è il termine inglese per bruciatura). Dall’alto dei $139 milioni guadagnati negli ultimi 7 anni, dall’alto del favoloso banchetto di nozze della figlia, pagato – secondo WikiLeaks – dalla Fondazione Clinton, dall’alto dei meeting con i sovrani più repressivi del mondo, che riversavano soldi nella Fondazione Clinton nella speranza di avere dei favori, Hillary Clinton non poteva identificarsi con la pena di quei colletti blu, che lei stessa aveva definito «deplorevoli». E loro non potevano identificarsi con lei. Hillary Clinton era il peggior candidato che il Partito Democratico potesse scegliere in un anno come questo. E questo era chiaro a chiunque non vivesse solo tra i salotti di New York e i golf di Palm Beach, leggendo il New York Times e ascoltando CNN, ribattezzata il Clinton News Network. Il Partito Democratico è rimasto vittima della bolla mediatica che ha creato e in cui vive. Così facendo non solo si è autocandidato alla sconfitta, ma ha condannato il mondo intero ad almeno quattro anni di presidenza Trump.

Come si è domandato Glen Greenwald: «Come si faceva a pensare che una candidata che è la personificazione dell’establishment del potere globalizzato, che letteralmente affoga personalmente e politicamente nel denaro di Wall Street, potesse avere un qualche “appeal” elettorale?». E questo senza considerare il voto della Clinton a favore dell’invasione dell’Iraq, la sua decisione di invadere la Libia, fino a quella di lasciare senza soccorso l’ambasciatore americano a Bengasi, il cui cadavere finì trascinato per le strade della città libica. All’indomani delle elezioni, Robert Reich, ex ministro nell’amministrazione di Clinton marito, scriveva:

Quello che è successo in America non deve essere visto come trionfo dell’odio sulla decenza. Va piuttosto inteso come un ripudio della struttura di potere americana. Al centro di tale struttura vi sono i leader politici di entrambi i partiti, con i loro operatori politici e raccoglitori di fondi; i principali mass media, concentrati a New York e a Washington; le principali corporation del paese, insieme ai loro dirigenti, lobbisti e associazioni di categoria; le più grandi banche di Wall Street, insieme ai trader e ai gestori di hedge fund e di fondi di private equity; ed i ricchi che investono in politica. La sconfitta di Clinton è ancora più notevole se consideriamo che la sua campagna è stata molto più presente in televisione e in radio di quella di Trump. Inoltre, essa non godeva solo del sostegno del Partito Democratico al completo, ma anche di molti repubblicani di spicco, inclusa la maggior maggiore parte dei rappresentanti politicamente attivi di Wall Street e delle più grandi corporation americane, e persino dell’ex presidente repubblicano George H.W. Bush.

Proprio per questo molti hanno rimproverato a Bernie Sanders la «la fallimentare scelta di sponsorizzare come “il minore dei mali” la donna che gli aveva letteralmente “scippato” – con l’appoggio della macchina di partito, dei media e delle élite di sistema – la candidatura democratica all’elezione presidenziale, impedendo a classi medie impoverite, lavoratori bianchi e migranti, studenti, donne, giovani, ambientalisti, ecc. di unirsi attorno a un programma e a un leader politico comuni», come scrive Carlo Formenti:

Solo invitando a votare per i candidati di minoranza o ad astenersi, avrebbe potuto capitalizzare le energie e le reti organizzative che si erano aggregate nel corso della campagna, in vista della costruzione di una terza forza alternativa ai due maggiori partiti, ormai del tutto intercambiabili e allineati agli interessi del blocco sociale che domina l’America (e dunque il mondo). Arrendendosi all’apparato ha indebolito questo patrimonio, senza riuscire peraltro a impedire la vittoria di Trump, al quale ha letteralmente regalato il monopolio della rabbia antisistema di un popolo impoverito e frustrato dalla crisi.

Tutta colpa del neoliberismo? Quasi

La rabbia contro l’establishment economico-politico – non solo in America – affonda le sue radici in un processo trentennale di trasferimento di ricchezza dal basso verso l’alto. Come ha commentato a caldo Naomi Klein:

Daranno la colpa a James Comey e all’FBI, alla soppressione del voto degli elettori neri e al razzismo. Daranno la colpa a Bernie Sanders, alla misoginia, ai terzi partiti, ai candidati indipendenti. Daranno la colpa ai grandi media per aver offerto a Trump una piattaforma, ai social per avergli fatto da megafono e a WikiLeaks per aver fatto il lavoro sporco. Ma questo ignora la causa principale dell’incubo ad occhi aperti in cui troviamo oggi: il neoliberismo… C’è un punto che dobbiamo capire: molte persone stanno soffrendo. Con le politiche neoliberiste improntante alla deregulation, alla privatizzazione, all’austerità e a favorire il commercio transnazionale, i livelli di vita di molte persone sono drammaticamente peggiorati. La gente ha perso il lavoro. Ha perso la pensione. Ha perso gran parte delle reti di sicurezza che un tempo rendevano queste perdite meno spaventose. E il futuro dei loro figli si preannuncia ancora peggiore del loro precario presente.

Come ha scritto Steen Jakobsen – capo economista di Saxo Bank e un altro dei pochi ad aver previsto con sicurezza la sconfitta della Clinton ben otto mesi prima delle elezioni – l’ascesa di Trump (così come la Brexit, la Le Pen, ecc.) si spiega con la rottura del “contratto sociale” nelle società occidentali, sarebbe a dire quell’effettivo o ipotetico accordo tra governanti e governati che definisce diritti e doveri di ognuno. Dal punto di vista economico non si tratta certo di una sorpresa: come mostra Jakobsen, il rapporto delle retribuzioni sul PIL negli Stati Uniti ha raggiunto i livelli più bassi di sempre.

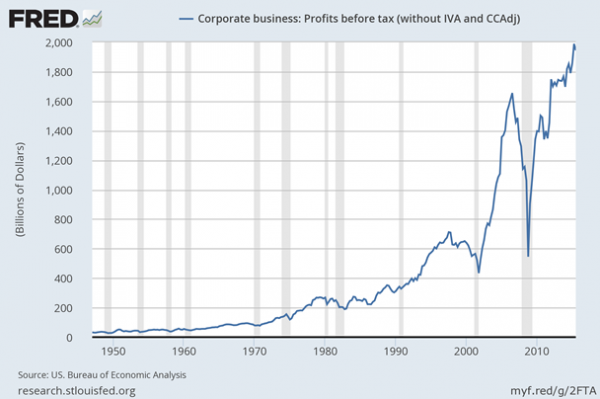

Nel frattempo, i profitti societari sono saliti ai massimi storici.

Tra l’altro, come ha rilevato Robert Reich, negli ultimi 24 anni i democratici hanno occupato la Casa Bianca per ben 16 anni, durante i quali sia Bill Clinton che Obama hanno entusiasticamente favorito rendite e profitti a spese di salari e occupazione, deregolamentando il settore finanziario e promuovendo accordi di libero commercio che hanno spazzato via milioni di posti di lavoro negli USA. Come se non bastasse, è stato proprio Bill Clinton, con lo smantellamento del sistema del Glass-Steagall Act, che regolava le attività finanziarie dai tempi del New Deal, ad aver posto le condizioni per la bolla che poi è deflagrata con la crisi finanziaria del 2008, e per la “grande recessione” che ne è seguita.

Il risultato, ha mostrato Vito Lops, è che oggi, nonostante otto anni di amministrazione Obama (e quindi di un democratico tendenzialmente preferito dall’elettorato povero rispetto a un repubblicano) il numero di cittadini americani costretti a ricorrere ai food stamps (buoni alimentari) è aumentato del 60% rispetto al 2008, arrivando oltre quota 45 milioni. Tanto che un cittadino su sette è costretto a far ricorso al programma di sostegno alimentare. Questo, nota Lops, si spiega anche con il fatto che il tasso di disoccupazione reale negli USA è molto lontano dal 4,9% che riportano le statistiche ufficiali. Se si conteggiassero gli oltre 90 milioni di cittadini fuori dalla forza lavoro e che sono fuori dal radar del calcolo del tasso di disoccupazione, questo sarebbe oggi al 23%. Una conseguenza anche delle politiche monetarie adottate in seguito alla crisi, i cui benefici sono andati perlopiù all’1%, e soprattutto allo 0,01%, più ricco della popolazione (lo stesso vale per l’Europa).

In definitiva, la spiegazione della vittoria di Trump non va ricercata nel razzismo connaturato degli elettori bianchi o nell’idiozia degli elettori in generale, ma in quello che Federico Rampini, in un sorprendente mea culpa, ha definito “il tradimento delle élite”:

Il tradimento delle élite è avvenuto quando abbiamo creduto al mantra della globalizzazione, abbiamo teorizzato e propagandato i benefici delle frontiere aperte: e questi per la maggior parte non si sono realizzati. Quando abbiamo continuato a recitare un’astratta retorica europeista mentre per milioni di persone l’euro e l’austerity erano sinonimi di un grande fallimento… Il tradimento delle élite si è consumato quando abbiamo difeso a oltranza ogni forma di immigrazione, senza vedere l’enorme minaccia che stava maturando dentro il mondo islamico, un’ostilità implacabile ai nostri sistemi di valori… Il pensiero politically correct, dominante fra i tecnocrati, le élite e tanta parte della sinistra di governo, ha continuato a recitare la sua devozione a tutto ciò che è sovranazionale. Tutto ciò che unisce al di là delle frontiere è stato considerato positivo per definizione: trattati di libero scambio, organizzazioni multilaterali… Alle paure di un’opinione pubblica angosciata dalla stagnazione economica e dal terrorismo, l’establishment globalista e ottimista ha risposto recitando a oltranza la stessa fiaba a lieto fine: «E dopo avere abbattuto le frontiere vissero per sempre felici e contenti»… Se ormai ci credono in pochi, la colpa non è di Putin. Più in generale, per molti decenni abbiamo raccontato che in questo mondo sempre più connesso lo Stato-nazione è superato; e quindi, implicitamente, lo stesso esercizio della sovranità popolare che aveva fondato la democrazia su basi nazionali viene condizionato e limitato da forze superiori. Salvo scoprire che queste “forze superiori” non sono né oggettive né naturali; producono risultati che avvantaggiano pochi, sempre gli stessi. Come stupirsi, allora, se una parte di noi perde fiducia nella democrazia stessa?

Già, come stupirsi?