Le tensioni sui dazi arrivano prima di Trump, il quale non si limita a chiedere un aumento delle spese militari all’Europa ma punta a ridefinire gli equilibri economici internazionali. Non ha senso rispondere con altri dazi, serve una nuova governance e stimolare la domanda interna.

Introduzione

L’incertezza economica globale non può essere attribuita solo alla leadership statunitense, ma è il risultato di contraddizioni strutturali legate alla globalizzazione e a scelte economiche e sociali internazionali. Le tensioni su dazi, finanza e disuguaglianze erano già presenti prima dell’era Trump. Con sorpresa di molti, Giovanni Tria — già ministro dell’Economia nel primo governo Conte — aveva intuito il significato profondo delle rivendicazioni storiche di Trump, come sottolineato nel suo intervento Diversificare i mercati di sbocco dell’export è la chiave anti-dazi (Il Sole 24 Ore, 8 febbraio 2025). Tria comprese che Trump non si limitava a chiedere un semplice aumento delle spese militari, ma puntava a rivedere gli equilibri commerciali tra UE e Stati Uniti, messi alla prova dai crescenti avanzi europei. Ancor più esplicito è stato Mario Baldassarre, già sottosegretario al ministero dell’Economia durante il governo Berlusconi, quando ha affermato che “la risposta europea non può essere quella di imporre contro dazi. Deve essere politica e istituzionale, rendendo permanente il Next Generation EU, raddoppiandone la dotazione e gestendolo come embrione di un bilancio federale con debito comune” (Perché i dazi sono sempre un gioco a somma negativa, Il Sole 24 Ore, 6 marzo 2025). Anche Francesco Saraceno ha proposto riflessioni interessanti sull’impatto dei dazi verso la Cina, sostenendo che Pechino fosse sostanzialmente preparata a fronteggiare la nuova politica americana (Il piano strampalato di Trump: sui dazi la Cina era preparata, Domani, 20 aprile 2025).

In qualche misura si è aperta una nuova stagione politica ed economica internazionale, il cui esito è incerto. Tuttavia, la globalizzazione ha indebolito le istituzioni internazionali, creando un vuoto di governance che i singoli Stati non possono colmare da soli. È quindi necessario analizzare come il potere economico globale sia cambiato negli ultimi 25 anni.

Ripartizione mondiale del potere economico

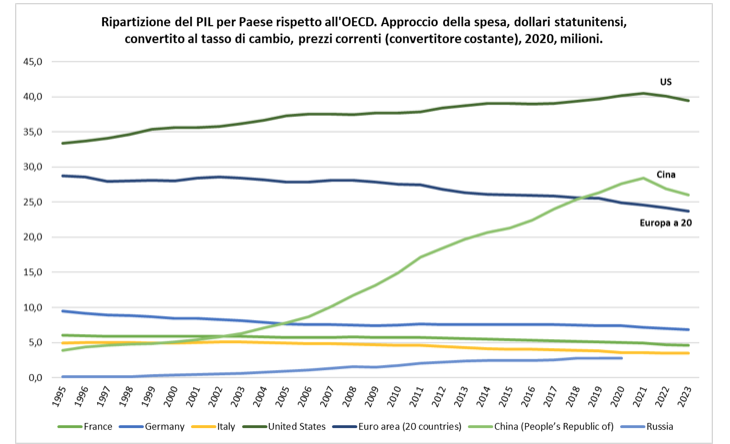

Per analizzare l’evoluzione del potere economico globale, si considerano indicatori come PIL, investimenti, spesa in R&S e brevetti. Tra il 1995 e il 2023, i dati mostrano una forte crescita della Cina e la stabilità degli Stati Uniti, mentre l’Europa a 20, inclusi Francia, Germania e Italia, ha visto un calo della propria quota di PIL all’interno dell’OCSE. Questa dinamica rivela come l’Europa, in ragione delle politiche restrittive adottate, sia tra i principali “perdenti” della globalizzazione.

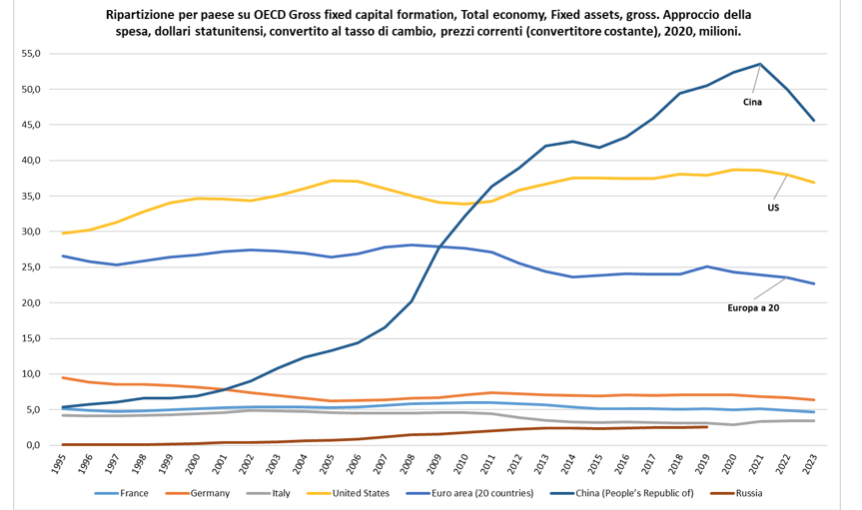

Gli investimenti, fondamentali per lo sviluppo economico e l’innovazione, rispecchiano la fiducia nel futuro di un Paese. Tuttavia, in un contesto di incertezza globale, il loro calo può compromettere crescita, occupazione e competitività. Dal 1995 al 2023, si è verificato un forte spostamento degli investimenti globali: la quota dell’Europa è scesa dal 26,5% al 22,7%, mentre la Cina è passata dal 5,4% al 45,6%, superando anche gli Stati Uniti. Questo riflette le difficoltà strutturali europee e gli effetti negativi di politiche economiche restrittive.

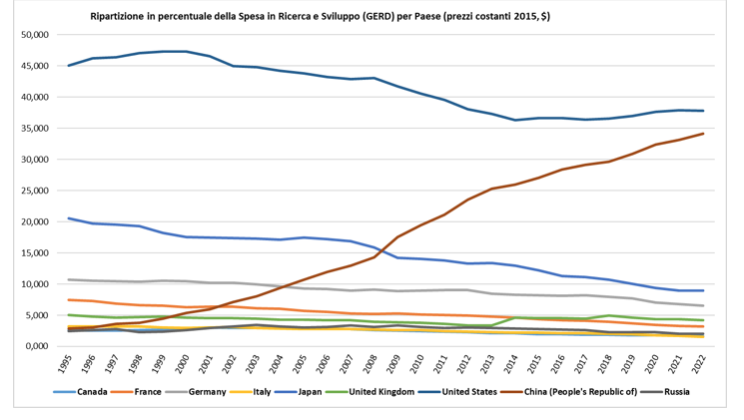

L’Europa sta perdendo terreno anche nella competizione globale in Ricerca e Sviluppo (R&S), come dimostra il calo della sua quota nella spesa mondiale e nel numero di brevetti. Tra il 1995 e il 2022, Stati Uniti ed Europa hanno ridotto la loro incidenza, con cali particolarmente marcati per Germania, Francia e Italia. Al contrario, la Cina ha aumentato drasticamente la propria quota di R&S, passando dal 2,9% al 34,1% nell’area OCSE, rafforzando così il proprio passaggio verso un’economia ad alto valore aggiunto e tecnologicamente avanzata.

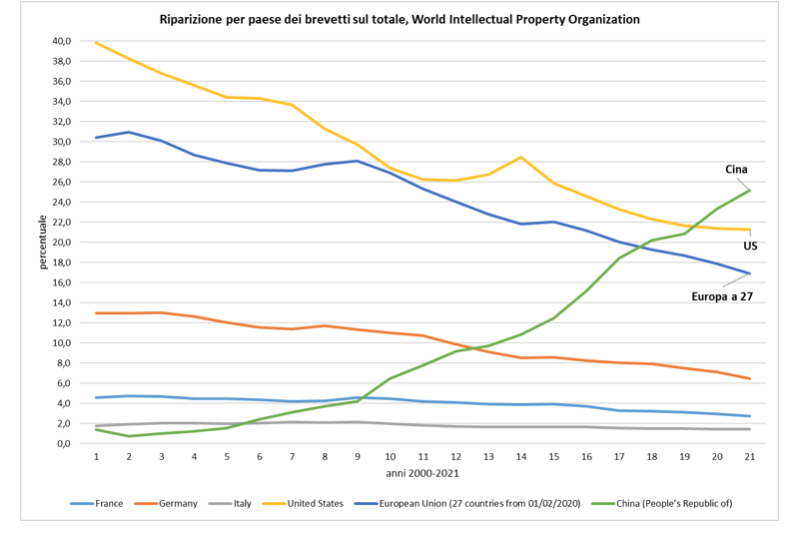

L’analisi dei brevetti conferma il declino della capacità innovativa dei Paesi occidentali a favore della Cina, che ha guadagnato terreno in modo significativo dalla liberalizzazione del mercato. Se nel 2000 Stati Uniti ed Europa dominavano la scena globale dei brevetti, nel 2022 la Cina ha superato entrambi, detenendo oltre il 25% del totale. La perdita di capacità brevettuale in Europa, soprattutto in Italia e Germania, evidenzia un indebolimento nel controllo del sapere e della competitività futura. La Cina, inoltre, primeggia nei brevetti ambientali, elemento strategico per lo sviluppo economico sostenibile.

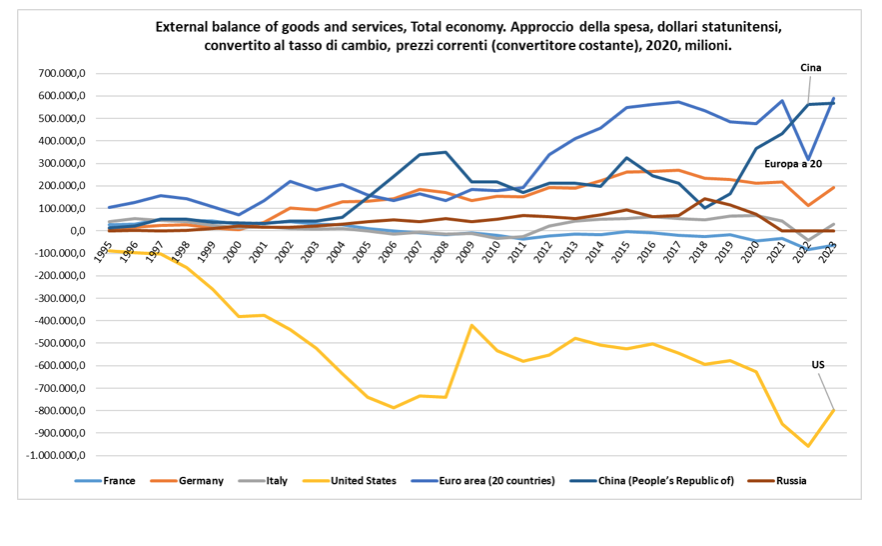

Tra il 1995 e il 2023, l’economia degli Stati Uniti ha mostrato ulteriori segnali di indebolimento, confermati dal persistente deficit commerciale e dalla crescente dipendenza dalle importazioni. Sebbene il dollaro resti la valuta globale di riferimento, il suo ruolo è messo in discussione dall’ascesa di nuovi attori economici. Questo deficit ha ridotto la capacità produttiva interna degli Stati Uniti, portando a tensioni economiche e sociali. Nonostante il potere del dollaro legato al signoraggio, la sua sostenibilità nel lungo periodo è incerta. Gli Stati Uniti, con un’eccessiva domanda interna, si trovano a fronteggiare difficoltà strutturali, mentre Paesi come Cina ed Europa devono affrontare il problema opposto, ovvero la debolezza della domanda interna. La situazione richiede una nuova definizione degli equilibri economici globali.

Il dollaro, il signoraggio e il potere

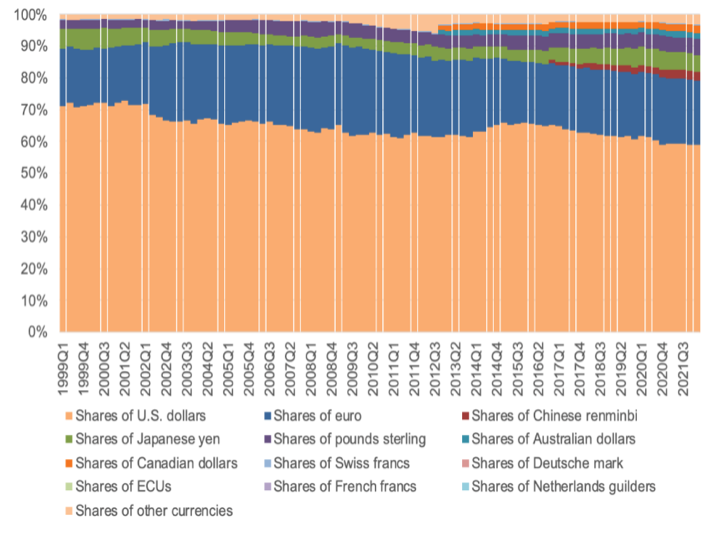

Il dollaro ha perso potere come valuta di riserva globale, scendendo dal 71% nel 1999 al 59% nel 2021. L’euro è stato inizialmente il principale beneficiario di questa diminuzione, ma successivamente altre valute, come il dollaro canadese, australiano e lo yuan cinese, hanno guadagnato terreno. Nonostante la crescente influenza della Cina nel commercio internazionale, lo yuan resta ancora marginale come valuta di riserva. In molte regioni, tra cui Asia, Africa e il resto del mondo, il dollaro continua a essere ampiamente utilizzato, mentre in Europa l’euro è la valuta di riferimento principale per gli scambi.

Nonostante la perdita di parte del suo potere, il dollaro continua a mantenere un ruolo centrale grazie a fattori economici, sociali e geopolitici. Il suo dominio consente agli Stati Uniti di sostenere disavanzi commerciali, migliorando il tenore di vita interno e abbassando il costo degli investimenti esteri. Inoltre, il sistema SWIFT, che gestisce i pagamenti internazionali, rafforza ulteriormente il potere degli Stati Uniti, permettendo loro di esercitare pressioni economiche, come dimostrato dall’esclusione di Paesi come l’Iran e la Russia da SWIFT. Sebbene l’SDR del FMI potrebbe teoricamente rappresentare una valuta globale alternativa, la sua realizzazione richiederebbe significative riforme e l’accordo tra potenze globali, inclusi gli Stati Uniti, che difficilmente rinuncerebbero al loro potere di veto. Alcuni suggeriscono il renminbi cinese come valuta alternativa, ma un simile cambiamento è ancora lontano.

I dazi come strumento di politica economica?

Quando il prezzo di un bene importato aumenta a causa di un dazio, le conseguenze economiche non sono lineari. Un aumento del dazio non si traduce necessariamente in un aumento proporzionale del prezzo finale, né implica che la produzione venga rilocalizzata nel paese che ha imposto il dazio. Se un bene diventa più costoso, i consumatori tendono a sostituirlo con alternative più economiche, ma per le imprese che importano beni intermedi essenziali, la sostituzione è più complessa. Il dazio può essere assorbito dal produttore o trasferito al consumatore, con circa due terzi del carico fiscale che ricade sul produttore e un terzo sul consumatore. Questo provoca un effetto reddito, riducendo i consumi generali.

L’aumento dei prezzi dei beni capitali e intermedi, difficili da sostituire, ha un impatto più rigido sulle imprese. Un esempio pratico si è verificato negli Stati Uniti nel primo trimestre del 2025, dove, nonostante un incremento del PIL grazie a consumi, investimenti e scorte, le importazioni sono aumentate significativamente, riducendo l’efficacia complessiva della crescita economica. Inoltre, la diminuzione della spesa pubblica ha avuto un impatto negativo sul PIL.

I dazi possono essere efficaci solo in situazioni particolari, come per proteggere industrie nascenti dalla concorrenza internazionale consolidata.

Sfide di struttura dell’economia mondiale

In un contesto di riflessione critica, è utile ricordare le parole di Albert Einstein: «Non è possibile risolvere un problema utilizzando lo stesso tipo di pensiero che si è usato per crearlo». Allo stesso modo, Dante, nella Divina Commedia, descrive la deviazione dalla retta via con la celebre frase: «Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, ché la diritta via era smarrita», dove la selva simboleggia il peccato, ossia la deviazione dal cammino virtuoso.

Le contraddizioni del sistema economico internazionale, le ricadute sociali all’interno degli Stati e l’urgenza di sostenere la domanda interna richiedono un cambiamento di prospettiva. In questo senso, risulta particolarmente attuale il trilemma della globalizzazione formulato da Dani Rodrik (2018). Secondo l’economista turco-americano, non è possibile conciliare simultaneamente tre elementi fondamentali:

- La globalizzazione economica, con il libero commercio e le catene globali di produzione;

- La democrazia politica, che implica la partecipazione popolare e la sovranità dei cittadini;

- Lo Stato nazionale, ossia il controllo sovrano su leggi, politiche economiche e identità culturale.

Rodrik sostiene che si possono mantenere solo due di questi tre aspetti alla volta: cercare di perseguirli tutti contemporaneamente porta a tensioni sistemiche e, infine, a una crisi. La sua analisi invita a riconsiderare i paradigmi economici dominanti, aprendo la strada a nuove forme di governance in grado di affrontare le sfide del nostro tempo.

Il trilemma di Rodrik offre tre combinazioni possibili per affrontare le sfide globali, ciascuna con le proprie implicazioni:

- Globalizzazione economica e democrazia politica: richiede la rinuncia allo Stato nazionale, creando istituzioni sovranazionali per garantire diritti politici e regolazione economica a livello globale;

- Globalizzazione economica e Stato nazionale: implica sacrificare la democrazia politica, con governi tecnocratici o autoritari che gestiscono l’integrazione globale senza consenso popolare;

- Democrazia politica e Stato nazionale: necessità di limitare la globalizzazione economica, proteggendo la sovranità nazionale con restrizioni ai mercati internazionali e una maggiore autonomia economica;

Nonostante la rigidità del trilemma, esso rimane utile per affrontare le sfide economiche contemporanee. Tra le priorità strategiche emergono:

- Equilibrio geopolitico: è essenziale gestire le relazioni tra Stati Uniti, Cina ed Europa, affrontando il nodo della governance monetaria globale. Marc Carney, nel 2019, ha sottolineato la necessità di un sistema finanziario basato su un paniere di valute, riducendo la dipendenza dal dollaro;

- Emancipazione economica di Cina ed Europa: entrambe devono rafforzare la domanda interna, riducendo la dipendenza dalle esportazioni, e modernizzare il proprio stato sociale. L’Unione Europea, in particolare, necessita di un bilancio pubblico autonomo per finanziare politiche comuni;

- Ruolo dello Stato nell’economia: le politiche economiche non possono essere delegate al mercato. Lo Stato deve guidare la transizione ecologica e tecnologica, anche tramite imprese pubbliche strategiche che orientano gli investimenti a lungo termine.

- Equilibrio tra capitale e lavoro: l’attuale squilibrio danneggia la domanda interna e gli investimenti produttivi. È necessario ripensare il ruolo del sindacato, specialmente in Italia, per diventare un attore protagonista nella costruzione di un’economia orientata alla piena e buona occupazione.