Nelle Regioni italiane la divergenza nelle strutture economiche, i divari tra centri e periferie sarebbero aggravati dall’introduzione dell’autonomia differenziata del disegno di legge Calderoli approvato da Palazzo Chigi in via preliminare. Serve una politica industriale che ricostruisca capacità produttive e convergenza.

Il dibattito sulle proposte di “autonomia differenziata” nei poteri delle Regioni italiane va esaminato alla luce dell’evoluzione della struttura produttiva, delle politiche industriali e della divergenza tra le regioni del Paese. Veniamo da vent’anni di declino del reddito pro capite in Italia. Impoverimento è la parola chiave, che non si vede nel dibattito politico, ma è ben presente nell’esperienza delle persone. L’Italia ha vissuto una sequenza di prove molto dure: la crisi finanziaria del 2008, la crisi del debito del 2011, poi la pandemia del 2020, oggi la crisi dell’inflazione e i rischi che il 2023 sia un anno di recessione per effetto delle politiche restrittive introdotte dalla Banca Centrale Europea. Tutto questo ha prodotto un indebolimento strutturale del nostro paese, siamo scivolati in basso nelle gerarchie europee. La Germania si è costruita una corona di economie che dipendono dal ‘centro’ economico tedesco, l’Italia è diventata un paese ‘semi-periferico’, la Francia è in difficoltà, il Regno Unito è uscito dall’Unione Europea.

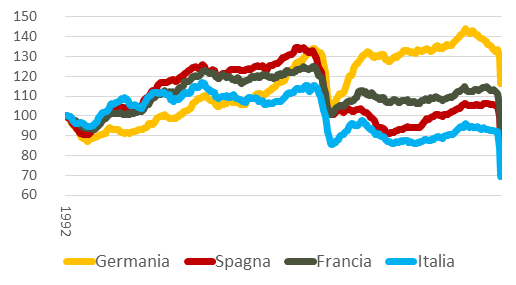

A ogni crisi la produzione e l’occupazione sono diminuite, senza ritornare poi ai livelli precedenti, come mostra la Figura 1: nelle attività manifatturiere l’Italia è scivolata in basso, si è allontanata sempre più dalla dinamica dei maggiori paesi europei. Il peggioramento delle condizioni del Paese non è solo quantitativo, lo vediamo nel degrado della qualità dell’occupazione: negli ultimi anni due terzi dei nuovi posti di lavoro che vengono creati riguardano contratti a tempo determinato, il precariato è diventato una condizione diffusissima.

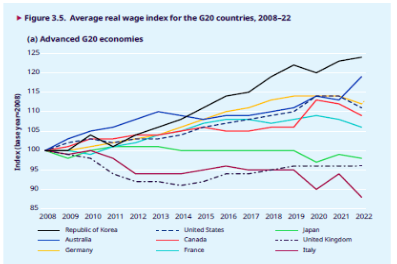

E poi ci sono i salari che perdono terreno. L’Organizzazione Internazionale del Lavoro ha pubblicato un rapporto sui salari nel mondo. La figura 2 mostra che l’Italia è il paese in cui i salari reali, cioè al netto dell’inflazione, sono crollati più di tutti gli altri. Tra il 2008, l’anno di avvio della crisi, e il 2022 c’è stata una perdita del 12% dei salari reali medi italiani, mentre la Germania ha registrato una crescita del 12% e la Francia del 6%.

La caduta più forte si è registrata nel 2022 per effetto dell’inflazione, arrivata al 9% in Italia. Con i salari contrattuali fermi, l’incremento dei prezzi riduce il potere d’acquisto dei lavoratori; per le imprese che sono in grado di aumentare i prezzi dei propri prodotti, questo significa una riduzione dei costi che consente di recuperare competitività di prezzo. Com’è già avvenuto in passato, l’inflazione e la caduta dei salari reali diventano lo strumento per mantenere mercati e margini di profitto. Ma si tratta di una strategia di corto respiro; come insegna l’esperienza della Germania, la via maestra per la competitività è quella fondata sullo sviluppo di nuovi prodotti, nuove tecnologie, lavori a maggiori qualifiche e salari.

Guardiamo un po’ dentro l’inflazione di questi anni: nel 2022 tre quarti dell’aumento dei prezzi è dovuto alla crescita dei prezzi dell’energia; per fermare l’inflazione è necessaria una politica energetica fondata sulle fonti rinnovabili e sul forte ridimensionamento delle fonti fossili – gas, petrolio, carbone – contribuendo così alla necessaria transizione ecologica. Anche questa è una strada che richiede orizzonti di lungo periodo e una politica nazionale coerente. Invece i governi di Mario Draghi e Giorgia Meloni si sono limitati agli sgravi fiscali alle imprese, alla riduzione delle accise sulla benzina, ai ‘bonus’ alle famiglie disagiate, senza intervenire in modo significativo sulla fissazione dei prezzi internazionali e nazionali dell’energia e senza investire nella riconversione energetica.

Figura 1. Indice della produzione nel settore manifatturiero – 1992-2020 (gen1992=100 e medie mobili a 3 mesi)

Figura 2. Indice dei salari reali nei paesi del G20, da ILO Wage Report 2023

Tutti questi processi – il declino produttivo, il degrado del lavoro, l’erosione dei salari, l’inflazione -non colpiscono l’economia italiana in modo uniforme. Segnano l’aggravarsi dei divari territoriali che sono un’eredità storica del nostro paese. La convergenza economica e sociale del Mezzogiorno si è fermata decenni fa, la frammentazione territoriale si è aggravata, i divari hanno assunto nuove forme: la deindustrializzazione e il declino hanno trasformato molte aree del Nord e del Centro in nuove ‘periferie’.

I divari in termini di lavoro li ritroviamo nella bassa occupazione: nel Sud sono inattive il 45% delle persone, per le donne nel Sud si sale al 58%. Li vediamo nella gravità della disoccupazione giovanile (30% in Italia, 50% in alcune regioni), dei giovani che non lavorano né studiano (con una forte concentrazione al Sud), nei bassi livelli di istruzione: la percentuale di laureati tra gli occupati è del 35% nella media dell’Ue27 , è del 23% in Italia, scende alla metà in alcune regioni del paese. Anche la Relazione della Banca d’Italia del 2021 sottolineava che «la specializzazione in attività tradizionali e la piccola dimensione riducono la domanda di lavoro qualificato, generando un circolo vizioso di bassi salari e modeste opportunità di impiego che scoraggiano gli stessi investimenti in istruzione».

Si è configurata una nuova struttura territoriale del sistema produttivo italiano costruita sull’asse tra Milano e Bologna, estesa ad alcune aree del Veneto, con poche grandi città che mantengono le attività più avanzate nel campo dei servizi privati e pubblici. E’ qui che si concentrano la crescita economica, le conoscenze, le tecnologie, gli investimenti, le opportunità di lavoro qualificato. E’ qui che troviamo la parte più dinamica dell’industria italiana, sempre più integrata in sistemi produttivi internazionali che hanno di regola i centri decisionali e le funzioni più qualificate – finanza, ricerca, controllo dei mercati – fuori dal Paese.

Per molti servizi pubblici – dalla scuola all’università, dalla sanità ai trasporti – si riproduce questa stessa concentrazione: al posto di assicurare l’esercizio di diritti uguali per tutti, crescono le disparità nelle prestazioni, nella qualità dei servizi pubblici, nelle condizioni sociali.

Intorno a questi nuovi ‘centri’ dell’economia del Paese troviamo le aree più colpite dalla sequenza delle crisi, territori che hanno perduto le vecchie produzioni, privi di prospettive di sviluppo. Cresce la polarizzazione nella struttura produttiva e in quella sociale, si riproducono le disparità anche all’interno delle regioni più forti, si aggrava l’arretramento e l’isolamento delle aree interne, si estendono disuguaglianze di ogni tipo.

E’ questa la base economica del progetto di ‘autonomia differenziata’: la presa d’atto di un Paese irrimediabilmente disuguale, sempre più frammentato. Si tratta di una scelta politica che asseconda i processi di polarizzazione, amplia ulteriormente i divari attraverso politiche che concentrano risorse e poteri nelle regioni forti, riducono i margini di redistribuzione, svuotano i principi di uguaglianza tra i cittadini.

Ricordiamoci poi che tutte queste trasformazioni hanno conseguenze politiche rilevanti. Il declino italiano degli ultimi vent’anni ha portato a un impoverimento delle classi medie, oltre che all’allargamento delle condizioni di povertà. Un nostro studio sul comportamento politico in Italia nella seconda Repubblica mostra che le regioni in cui la destra ha aumentato maggiormente i propri consensi sono le regioni in cui l’impoverimento relativo delle classi medie è stato più rilevante, con i redditi mediani che si sono avvicinati di più alla soglia di povertà. Viceversa, i voti al centro-sinistra sono stati più elevati dove la ricchezza media è più alta. La politica non può ignorare le radici economiche e sociali degli spostamenti elettorali di questi anni.

Veniamo allora alle politiche: in che modo questi processi di declino e frammentazione sono il risultato delle politiche realizzate in passato? Quali spazi ci sono per politiche diverse? Quali alternative ci sono di fronte al progetto di ‘autonomia differenziata’?

Ripercorriamo le sequenza delle crisi e le risposte che sono venute dalla politica. Nel 2008-2011 l’Unione Europea e i governi nazionali hanno imposto politiche di austerità che riflettevano i dogmi del neoliberismo: la riduzione del ruolo dello Stato, il taglio della spesa pubblica, il contenimento del debito, l’indebolimento dei diritti. Con la pandemia c’è stato un cambiamento significativo: l’Europa ha sospeso il Patto di stabilità che impediva la spesa in deficit e il divieto a sostenere le imprese con aiuti di Stato, ha lanciato il primo programma di politica fiscale comune finanziato con eurobond, Next Generation Europe, che porta 200 miliardi in Italia per il PNRR.

Si tratta di un’occasione importante di recupero di potere della politica nei confronti dell’economia, con la possibilità di interventi per rovesciare la tendenza al declino e affrontare le due transizioni che abbiamo di fronte: la sostenibilità ambientale e la trasformazione digitale dell’economia. Si tratta di una sfida importante di politica industriale: cambiare che cosa si produce e come lo si produce, disegnare una traiettoria di sviluppo che vada verso la sostenibilità ambientale, le tecnologie digitali. A queste va aggiunto il rilancio del welfare pubblico. Una delle lezioni della pandemia è stata l’importanza del servizio sanitario nazionale, di un sistema pubblico e universale, per tutelare la salute dei cittadini. Ma abbiamo visto anche la fragilità dell’industria farmaceutica italiana ed europea, l’accettazione del potere monopolistico di pochissime grandi imprese detentrici dei brevetti sui vaccini, la rinuncia a una politica che stimoli la diffusione delle capacità produttive in questi campi. Tutto questo mentre si estendono le attività economiche e sociali che ruotano intorno alla salute – il servizio sanitario nazionale, le attività pubbliche e private di cura e assistenza, la ricerca e la produzione di farmaci e apparecchiature, la diagnostica e la gestione dei dati sanitari. Sono settori in crescita, con rapida innovazione, mercati in sviluppo, possibilità di occupazione qualificata, la possibilità di dare risposte a importanti bisogni sociali. Sono ambiti in cui la politica deve rimettere al centro il ruolo del welfare pubblico universale, investendo risorse adeguate e disegnando le traiettorie di sviluppo anche per le attività private.

Scegliere le traiettorie di sviluppo – e la loro proiezione a livello territoriale – è il compito della politica industriale. Un compito urgente, vista la sequenze delle crisi e l’opportunità offerta dal PNRR. Eppure, nelle 400 pagine del progetto di PNRR la parola politica industriale compare solo due volte, a proposito dell’internazionalizzazione delle imprese. Si investono 200 miliardi senza avere un’idea della direzione in cui si può ricostruire il Paese. Per il sistema produttivo il PNRR prevede soprattutto incentivi alle imprese, per 20 miliardi – gli stessi introdotti anni fa nel piano Industria 4.0. Possiamo vedere gli effetti che quelle politiche hanno avuto sul piano territoriale: gli incentivi sono andati per due terzi nelle tre regioni più forti: Lombardia, Veneto, Emilia Romagna. Le politiche hanno rafforzato i processi di polarizzazione guidati dalle scelte delle imprese. Anche regioni importanti, come Piemonte e Toscana, sono state penalizzate da queste politiche, per non parlare delle regioni del Centro-Sud, che sono state lasciate indietro.

In Italia c’è il rischio che il PNRR diventi un’occasione perduta: un progetto estremamente frammentato, con 230 linee di intervento e nessuna massa critica sulle sfide principali della transizione ecologica e digitale. Di fronte all’emergenza energetica di oggi, non c’è una strategia adeguata di sviluppo delle fonti di energia rinnovabili, del solare e dell’eolico in particolare. Di fronte alla transizione all’auto elettrica e alla mobilità sostenibile – e al drammatico vuoto di strategie industriali di Fiat, FCA e Stellantis – non c’è una politica industriale che punti a sviluppare competenze, attività produttive, occupazione qualificata nel Paese. In questi come in molti altri casi l’assenza di una politica industriale disperde risorse, accelera il declino del sistema produttivo, ritarda la capacità di affrontare le transizioni ecologica e digitale.

Per il PNRR e per i sistemi di decisione sui suoi progetti c’è inoltre una questione di democrazia: il processo di realizzazione è fondato sulla centralizzazione delle decisioni, sulla burocratizzazione delle procedure, sull’assenza di partecipazione e di attenzione all’impatto che le decisioni poi hanno sui territori, sulle città, sulle regioni. Nella definizione delle politiche il problema della coerenza con i processi democratici e partecipativi, con il riconoscimento del ruolo che hanno sindacato e società civile, resta fondamentale

Ci sarebbe la necessità su questo fronte di importanti aggiustamenti istituzionali: in Italia non abbiamo un soggetto di politica industriale degno di questo nome, non abbiamo una banca pubblica di investimento – la Cassa depositi e prestiti potrebbe essere trasformata in questa direzione – abbiamo imprese che sono controllate dallo Stato, come Eni e Enel, ma lasciamo che seguano strategie contraddittorie in campo energetico, non le utilizziamo come strumenti per realizzare gli obiettivi delle politiche industriali del paese.

In altri paesi sono state prese strade diverse, la politica individua le direzioni prioritarie dello sviluppo e degli investimenti privati, li sostiene con finanziamenti finalizzati. In Germania il governo ha nazionalizzato un’impresa energetica importante che era in difficoltà di fronte alla crisi; Francia e Germania hanno lanciato politiche di settore con fondi rilevanti nell’energia, nell’auto, nel digitale; l’Unione Europea ha avviato programmi che hanno al centro ‘autonomia strategica’ in campo tecnologico e ‘sovranità industriale’; gli Stati Uniti hanno lanciato nell’estate 2022 un programma di spesa pubblica di 750 miliardi di dollari (il 40% del PIL italiano) per sostenere le produzioni nazionali, l’alta tecnologia, la transizione ecologica, finanziare infrastrutture e servizi sanitari.

Qui, tuttavia, sta emergendo un grave rischio: di fronte alla guerra in Ucraina tutto l’occidente si è lanciato in un aumento della spesa militare, della produzione e acquisizione di armi, dell’impegno nelle nuove tecnologie militari. La Germania ha lanciato un programma di 100 miliardi di euro per lo sviluppo dell’industria militare e delle capacità belliche. C’è il rischio che l’elemento principale della nuova politica industriale in Europa e in Italia diventi il rilancio del ‘complesso militare-industriale’, dimenticando le sfide per la transizione ecologica e digitale. Sarebbe un disastro economico, perché la via della militarizzazione non può assicurare una traiettoria di sviluppo per l’insieme dell’economia, come mostrano le esperienze dell’ex Unione sovietica e degli Stati uniti. E sarebbe un disastro politico perché in Europa la sicurezza e la pace non possono essere assicurate da una nuova corsa al riarmo, con i rischi di scontro nucleare, ma richiedono un sistema di sicurezza comune, garantita da rapporti politici ed economici, più che da alleanze militari. Il ‘cessate il fuoco’ e una soluzione negoziale della drammatica guerra in Ucraina sono necessari non solo per fermare l’invasione della Russia e le centinaia di migliaia di vittime, ma anche per evitare che l’Europa prenda la via del coinvolgimento in una ulteriore escalation del conflitto e della militarizzazione dell’economia.

In questo contesto di crisi, conflitti internazionali, declino economico, frammentazione sociale, la questione del presidenzialismo e dell’‘autonomia differenziata’ aggiungono un pericoloso tassello istituzionale al circolo vizioso tra trasformazioni strutturali, polarizzazione produttiva, impoverimento sociale, richieste di protezione, risvegli di nazionalismo e retoriche militari. Una politica che limiti il proprio ruolo a sostenere le capacità delle regioni più forti finirebbe per frammentare il paese, accelerarne il declino economico, gli squilibri territoriali, la disintegrazione sociale.

Quest’articolo è basato sulla relazione al convegno della Cgil «Tra autonomia e presidenzialismo. Per un’altra idea di Repubblica, fondata sul lavoro e la coesione sociale», tenuto a Roma il 20 gennaio 2023.