La relazione tra capitale e lavoro varia nel tempo e a seconda dei Paesi. Negli ultimi anni il nostro è l’unico Paese tra i fondatori dell’Unione europea in cui il risultato lordo di gestione (cioè i profitti) è sistematicamente più alto del reddito da lavoro in rapporto al Pil.

Premessa

Il conflitto capitale-lavoro ha una storia molto lunga. Nel tempo è cambiato il contenuto di sapere e saper fare di capitale e lavoro1; sostanzialmente il primo come il secondo sono figli della società che evolve nei diritti, nella percezione del ben-essere e, soprattutto, dei diritti di seconda generazione descritti da Norberto Bobbio2. Questi diritti sono ancora oggi un asse importante della società moderna. Certamente sono indeboliti, ma la spesa pubblica per i cosiddetti “beni di merito” (scuola, sanità, previdenza e assistenza in caso di perdita del posto di lavoro) sono una parte cospicua della spesa pubblica. I “beni di merito” dovrebbero e potrebbero essere più elevati se passasse l’idea (giusta) che le tasse sono un diritto, ma l’attuale dimensione della spesa pubblica rimane comunque importante.

Il capitale ha tratto certamente giovamento dell’intervento pubblico; anche il lavoro ha beneficiato dell’attivismo dello Stato, almeno storicamente, ma la recente struttura del capitale nazionale ed europeo registra una difficoltà di sistema importante.

La contabilità nazionale

La contabilità nazionale è fondamentale per analizzare il flusso del reddito sia dal lato della domanda e sia dal lato dell’offerta, così come è fondamentale per studiare la ripartizione dello stesso reddito tra i diversi soggetti economici. La contabilità nazionale, inoltre, permette di osservare la ripartizione del reddito. Il reddito nazionale è costituito dalla somma dei redditi da lavoro (salari e stipendi – W – al lordo dei contributi sociali), dalla rendita (R) per l’affitto di proprietà (terreni, case, ecc.), dai profitti (P) che comprendono tutte le remunerazioni non altrove classificate (interessi, dividendi, ecc.):

dove W sono i salari; R sono il reddito da proprietà e similari; P sono tutte le altre remunerazioni.

Questa sintetica descrizione della contabilità dal lato del reddito permette di capire e comprendere il peso e il ruolo economico dei soggetti sociali nella ripartizione del reddito. È una sorta di cartina del “potere” (disuguaglianza) dei soggetti coinvolti. Il riferimento più prezioso per catturare il senso profondo di “potere” è quello di Alessandro Roncaglia nella sua ultima pubblicazione3.

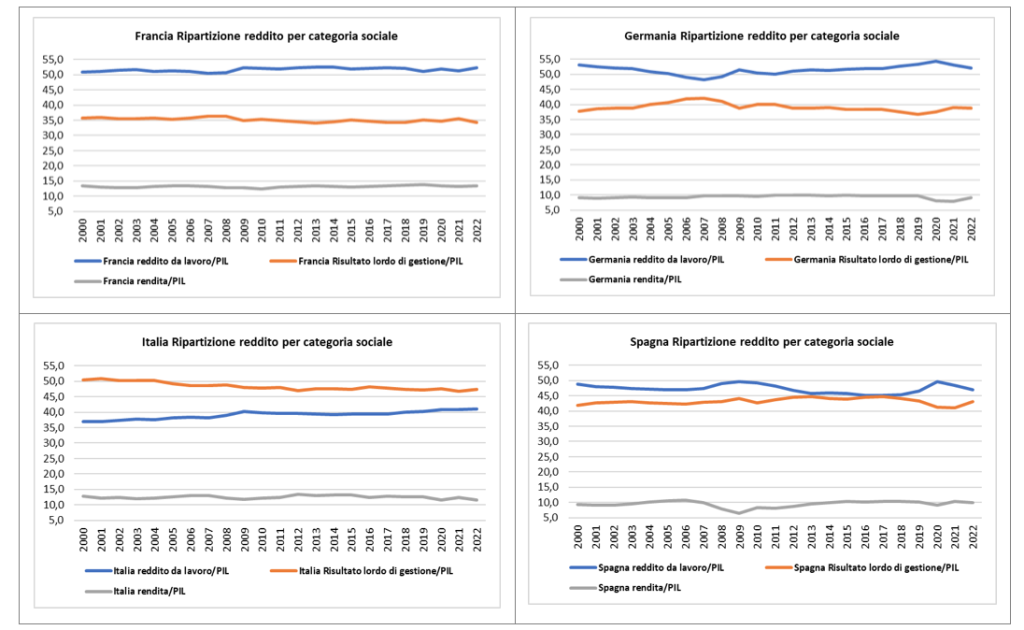

Inoltre, la comparazione tra diversi Paesi (Francia, Germania, Italia e Spagna) tra il 2000 e il 2022 permette di verificare affinità e diversità di struttura nella ripartizione del reddito disponibile. Questa metodologia aiuta anche a comprendere i punti di debolezza e forza delle rispettive economie.

Tra narrazione e realtà

I grafici relativi alla ripartizione del reddito di Francia, Germania, Italia e Spagna, sono costruiti partendo dalla banca dati OECD4 e restituiscono il peso percentuale sul PIL del reddito da Lavoro, Profitti e Rendita.

Il reddito da lavoro è fondamentale per sostenere i consumi, e sono alla base delle aspettative delle imprese per delineare gli investimenti necessari tesi a soddisfare (nel tempo futuro) questi consumi che mutano contenuto assieme al reddito disponibile (Legge di Engel). Questa domanda interna diventa strategica tanto più la globalizzazione sembrerebbe lasciare lo spazio ad una sorta di riorganizzazione della catena del valore, così gravemente compromessa dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina.

Rispetto ai Paesi considerati, l’Italia è il Paese con la quota del reddito da lavoro sul PIL più contenuta. È migliorata nel tempo: passa dal 36% del 2000 al 41% del 2022, ma il livello degli altri Paesi è sempre molto prossimo al 50% del Pil. Se consideriamo solo il 2022, il reddito da lavoro sul PIL è pari al 52% in Francia e Germania e al 47% in Spagna.

Al netto delle necessarie riflessioni economiche e sociali per comprendere questa divergenza, è opportuno sottolineare che la pressione fiscale non ha fondamentalmente nessuna colpa. In effetti, il costo del lavoro di Francia e Germania, così come il livello della pressione fiscale, sono significativamente più alti di quella italiana. In Italia sembrerebbe emergere un problema di struttura nel mercato che richiama le intuizioni di Anthony Barnes Atkinson5.

Il profitto, cioè il risultato lordo di gestione in rapporto al PIL, restituisce un quadro economico poco noto che meriterebbe però di una migliore analisi. L’Italia è l’unico Paese tra quelli considerati in cui il risultato lordo di gestione (profitti) è sistematicamente più alti del reddito da lavoro sul PIL. È sicuramente vero che tra il 2000 e il 2022 è diminuito in rapporto al Pil, passando dal 50 al 47% del PIL in Italia, a cui è corrisposto un miglioramento del reddito da lavoro, ma questo livello è “smisurato” rispetto a quello dei paesi considerati: in Francia passa dal 36 al 34% tra il 2000 e il 2022, in Germania dal 38% del 2000 al 39% del 2022, in Spagna dal 42 al 43% del PIL tra il 2000 e il 2022. Ciò solleva delle questioni economiche e sociali fondamentali, tanto più che i livelli di profitto nazionale non sembrano aver favorito gli investimenti, i quali sono inferiori di oltre quattro punti di Pil rispetto ai Paesi analizzati.

Questa immagine nazionale di alti profitti e bassi salari richiama le considerazioni di uno dei più grandi economisti nazionali (Sylos Labini)6 circa la necessità di accrescere i salari per stimolare gli investimenti delle imprese. In effetti, gli investimenti nazionali in rapporto al PIL sono più bassi della media europea di almeno cinque punti di PIL, ma la domanda che possiamo farci è la seguente: perché gli investimenti nazionali sono più contenuti della media europea? La narrazione corrente denuncia questo fenomeno come la prova della inettitudine del capitale, sostanzialmente attribuibile alla contrazione del costo del lavoro che avrebbe permesso di conseguire dei profitti importanti nel tempo. Qualcosa di vero in questa narrazione è sicuramente vera, ma forse c’è qualcosa di più grave e pericoloso per l’Italia. La dinamica degli investimenti, storicamente, è correlata alle aspettative degli imprenditori (keynes) ed è per lo più determinata dalla necessità delle stesse imprese di anticipare e/o spiazzare i concorrenti nella realizzazione di nuovi beni e servizi. Grazie agli investimenti le imprese, sostanzialmente, cercano di conquistare quote di mercato sui diretti concorrenti al fine di estrarre un profitto maggiore.

Perché le imprese italiane allora non investono quanto e come quelle europee per “rubare” quote di mercato? Questa è una domanda più che legittima e solleva molti interrogativi sulla natura e struttura del capitale nazionale. Da un lato il sistema delle imprese nazionale immagina sé medesimo come residuale nel consesso europeo, dall’altro lato restituisce anche l’immagine di una struttura economica che necessita di minori investimenti, data la propria specializzazione produttiva. In altri termini, investire di più per il sistema economico nazionale sembra essere un non-senso, data l’attuale specializzazione produttiva che soddisfa una domanda sostanzialmente declinante. Più precisamente, il cosidetto Made in Italy soddisfa una domanda via via sempre più contenuta, mentre la domanda di beni e servizi a maggiore contenuto tecnologico registra tassi di crescita importanti e sicuramente maggiori dell’italian style.

Una qualificazione di rendita sarebbe necessaria. La rendita nella contabilità nazionale è sempre residuale tra il 9 e il 14% del PIL, ma non sembra coerente con il concetto di rendita che nel tempo è profondamente cambiato. Da un lato emerge la necessità di riscrivere i codici economici della rendita, a cui si associa l’impellenza di una analisi puntuale del fenomeno. Solitamente la rendita è associata a investimenti, beni immobili, polizze assicurative o altre fonti di reddito che generano flussi di cassa regolari, e possono interessare molte attività economiche: 1) profitti o reddito derivante da investimenti finanziari come azioni, obbligazioni, fondi comuni di investimento o immobili. Queste rendite possono provenire da dividendi, interessi o apprezzamento del valore degli investimenti; 2) introiti generati da proprietà immobiliari, come affitti o pagamenti di locazione; 3) una forma di pagamento periodico garantito da una polizza assicurativa, solitamente ottenuta attraverso un premio versato in anticipo.

La rendita nella contabilità economica meriterebbe, quindi, un miglioramento statistico che altri e più qualificati economisti del sottoscritto possono fare.

Il profitto cresce quando il sistema economico è ammalato

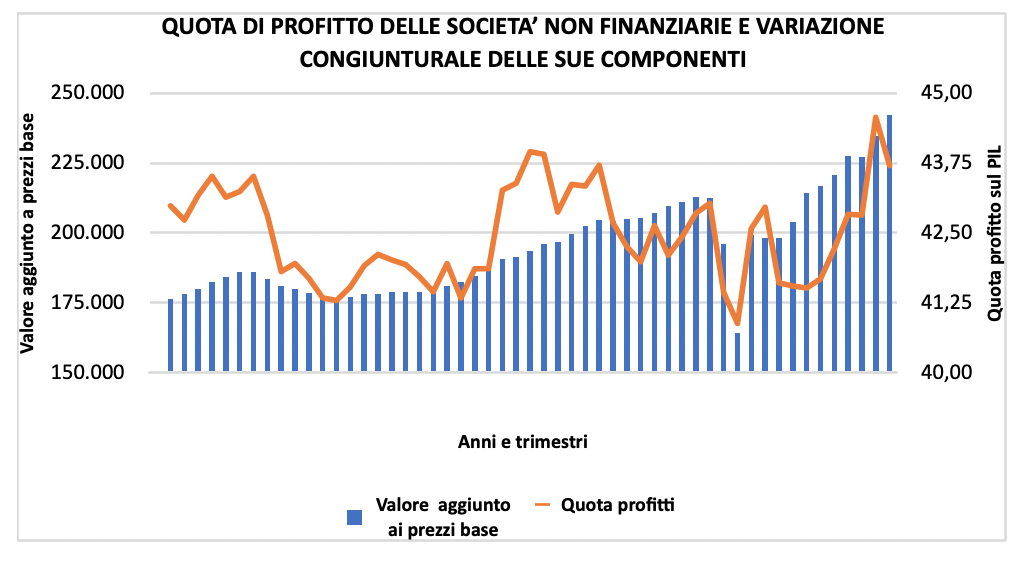

Recentemente si è consolidato un fenomeno estremamente preoccupante in Italia: la quota di profitti delle società non finanziarie sembra diminuire quando il mercato è “normale”, mentre aumenta quando il sistema economico in generale registra una crisi eccezionale, in questo caso pandemia, inflazione e guerra in Ucraina.

L’Istat ha recentemente presentato il suo rapporto trimestrale sui conti pubblici7. Tra le diverse e non banali informazioni, sembra essere sfuggita dai radar economici l’andamento controverso dei profitti. Tra il 2016 e il 2019 il rapporto profitti/PIL si riduce senza nessuna discontinuità di rilievo. Al netto del 2020, che rimane un anno anomalo nella statistica economica, a partire dal 2021 il rapporto profitti/Pil riprende quota e recupera le posizioni degli anni precedenti.

Emergerebbe un andamento a V, ovvero un rimbalzo tecnico dei profitti non appena si esaurisce la contrazione del reddito legata ad una qualsiasi crisi; questa V, in realtà, restituisce qualcosa di molto più grave: il profitto delle imprese nazionale in condizioni di mercato “normale” può solo diminuire, così come può crescere durante dei fenomeni economici anomali (guerra, covid, inflazione).

Il sistema economico nazionale sembra molto malato, e solo durante dei fenomeni economici eccezionali riesce a ricostruire i suoi margini di profitto. In effetti c’è molto da lavorare sul punto.

Conclusioni

La breve rassegna della contabilità economica riferibile alla ripartizione del reddito tra lavoro e capitale nazionale, comparata a quella di Francia, Germania e Spagna, permette di rappresentare e vedere il posizionamento degli attori sociali nella distribuzione del reddito all’interno del proprio tessuto economico e, soprattutto, rispetto ai Paesi che assorbano l’80% del Pil europeo. Emerge un problema di struttura nel mercato che le politiche fiscali possono risolvere solo a margine. Nemmeno la migliore riforma fiscale e l’ampliamento della base imponibile potrebbero risolvere questa ripartizione. Possono indiscutibilmente migliorarla, ma la disuguaglianza nel mercato tra i percettori di reddito da lavoro e capitale obbligano la politica pubblica ad assumere dei provvedimenti che modificano le regole di ingaggio nel mercato. Ciò è tanto più urgente se consideriamo l’esito della discussione europea circa la riforma del Patto di Stabilità e Crescita europea8.

La libertà fiscale degli Stati è estremamente contenuta, mentre il bilancio programmatico e tendenziale sembrano sostanzialmente due facce della stessa medaglia: non c’è praticamente differenza. Per l’Italia, inoltre, l’UPB (Ufficio Parlamentare di Base) stima degli avanzi primari, entrate e uscite al netto della spesa per interessi, tra il 3-3,5% del PIL9.

Quali sono le politiche che meglio di altre possono modificare nel mercato il potere dei soggetti sociali? Quali politiche economiche (pubbliche) nel mercato possono condizionare e guidare la transizione tecno-economica verso il new green deal? In altri termini, possiamo anche chiedere un diverso (giusto) carico fiscale per finanziare le spese pubbliche, all’occorrenza servirebbero non meno di 30 mld di euro, ma la sfida di struttura e politica è cambiare il motore della macchina senza fermarla.

Probabilmente la prossima Controfinanziaria di Sbilanciamoci, come di altri organismi guidati dal buon senso, dovrebbe rafforzare questa parte del pacchetto.

NOTE:

1 Romano R. e Lucarelli S., 2017, Squilibrio, Ediesse.

2 Bobbio N., 1997, L’età dei diritti, ed. Einaudi, Torino.

3 Roncaglia A., 2023, I potere, Anticorpi Laterza.

4 http://OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SNA_TABLE1&ShowOnWeb=true&Lang=en.

5 Anthony Barnes Atkinson, 2015, Disuguaglianze, Raffaello Cortina Editore.

6 SYLOS LABINI, P. (1984), Le forze dello sviluppo e del declino, Laterza, Roma-Bari; SYLOS LABINI, P. (1992), Elementi di dinamica economica, Laterza, Roma-Bari.

7 https://www.istat.it/it/files//2023/07/comunicatoQSA2023Q1.pdf

8 https://sbilanciamoci.info/considerazioni-sul-nuovo-patto-di-stabilita-ue/

9“Le proiezioni di medio periodo elaborate dall’UPB mostrano che, in Italia, per rispettare il nuovo quadro di regole e permettere nel medio termine la discesa plausibile del rapporto tra debito e PIL con un indebitamento netto inferiore al 3 per cento del PIL, il saldo primario dovrebbe raggiungere entro il 2027, a seguito di un aggiustamento di bilancio in quattro anni, un avanzo compreso tra il 2,8 e il 3,2 per cento del PIL a seconda delle ipotesi di crescita più o meno favorevoli del prodotto potenziale. Sempre per il rispetto del quadro di regole, valori simili di saldo primario dovrebbero essere raggiunti entro il 2030 se il consolidamento di bilancio fosse più graduale, su un periodo di sette anni”. https://www.upbilancio.it/rapporto-sulla-politica-di-bilancio-giugno-2023/