Nel libro appena edito da Rizzoli “Austerità: quando funziona e quando no”, gli autori -A. Alesina, C. Favero e F. Giavazzi- assumono la stabilizzazione del debito come un valore in sé, che contrasta con la prassi del capitalismo che si fonda sul debito, consigliando di farlo via tagli della spesa pubblica.

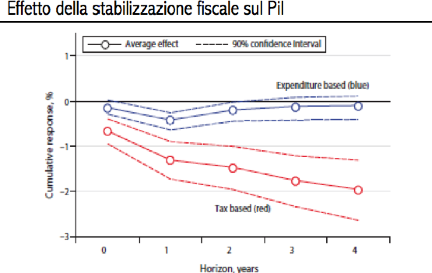

A. Alesina, C. Favero e F. Giavazzi hanno da poco pubblicato il libro “Austerità: quando funziona e quando no”, edito da Rizzoli, 31 gennaio 2019. Sebbene gli autori si affannino nel sostenere la loro analisi relativa alla necessità di contenere il debito per sostenere l’economia, non possono esimersi dal constatare che “L’austerità basata sulla riduzione della spesa pubblica costa meno in termini di crescita di quella fondata sull’aumento delle entrate”[1]. Quindi l’austerità produce comunque una contrazione della domanda. Infatti, sono costretti a dichiarare una manifesta contraddizione: “La comprensione di questi risultati richiede di andare oltre gli effetti della politica fiscale sulla domanda aggregata …”; infatti, più avanti ridimensionano non di poco l’esito della cosiddetta austerità espansiva quando, illustrando un grafico, pervengono a questo risultato: “… illustra una piccola (sottolineo piccola, mia aggiunta) probabilità di osservare effetti espansivi dell’austerità – mediante tagli di spesa – sulla crescita”.

Inoltre, sono anche costretti ad assumere una tesi abbastanza discutibile: “I tagli di spesa aumentano la fiducia delle imprese e dei consumatori perché danno un segnale di riduzione della dimensione del settore pubblico e dunque della minore necessità di rialzi futuri delle imposte…”. Più precisamente, gli investimenti non sono correlati alle aspettative di crescita degli imprenditori (Keynes), piuttosto alle aspettative di pagare meno imposte.

L’obbiettivo del lavoro degli autori non è quello di creare nuovo lavoro, denunciando il ruolo e il peso del debito, piuttosto quello di stabilizzare il rapporto debito/PIL e, per farlo, sarebbe più efficace la riduzione della spesa pubblica rispetto a nuove entrate fiscali. Essi assumono la stabilizzazione del debito come un valore in sé, che contrasta con la prassi del capitalismo che si fonda sul debito, consigliando di farlo via tagli della spesa pubblica utilizzando una metafora abbastanza discutibile: “l’austerità può essere capita paragonandola a una medicina necessaria che da effetti collaterali, che vanno minimizzati”. Gli autori non solo rimuovono gli obbiettivi dell’economia pubblica che hanno formato tutti gli studenti e futuri professori degli anni successivi alla II guerra mondiale[2], ma non considerano nemmeno il Teorema di Haavelmo, fondato sul pareggio di bilancio, secondo cui che è possibile aumentare, in egual misura, spesa pubblica e prelievo fiscale in modo che non si abbia né miglioramento né peggioramento del bilancio statale, e allo stesso tempo far crescere il reddito di equilibrio[3].

Ma la tesi degli autori si allontana abbastanza significativamente persino dalla scuola austriaca a cui a diverso titolo si richiamano. In effetti, la scuola austriaca presuppone un movimento del reddito e quindi del che cosa e come si produce, mentre la tesi degli autori non prende inconsiderazione il movimento del reddito. La dinamica economica degli austriaci non è figlia della scuola postkeynesiana fondata sulla “dinamica beni secondari-beni primari-beni secondari”[4], ma Eugen von Böhm-Bawerk (1959 [1889]) introduce il concetto di “classi di maturità” al fine di catturare l’elemento tempo dell’evoluzione del processo produttivo, sottolineando che un aumento del tasso di crescita dell’economia deve comunque comportare un aumento (di valore?) delle attività (prodotti) delle classi di maturità iniziali e concorrono (simultaneamente) alla crescita dei prodotti successivi (sempre all’interno delle classi di maturità)[5]. La creazione di moneta e debito (credito) è parte integrante della scuola austriaca, non un problema; semmai si pone la questione del governo del tasso di crescita che sarà positivo, negativo o zero, a seconda del rapporto tra risparmio e ammortamento del capitale. Infatti, le persone producono output in un’ampia varietà di forme e i loro guadagni sono impegnati nella spesa per consumi, rivendicandone la maggior parte, ma non rivendicano tutto l’output che hanno prodotto collettivamente. La parte di reddito non speso, cioè il loro risparmio, determina una relazione sistemica con la parte dell’output che attualmente non è consumata. Queste risorse non consumate possono essere rese disponibili per aumentare la capacità produttiva dell’economia. In un’economia di mercato, esistono diversi strumenti finanziari (depositi bancari, conti libretti, obbligazioni e azioni) che trasferiscono queste risorse non consumate alla comunità imprenditoriale.

A questo punto è lecito domandarsi quale sia la matrice del loro modello econometrico, se non quello di riprendere l’infelice paper di Carmen Reinhart e Kenneth Rogoff, tra i più citati negli ultimi anni, nel quale si evidenziava l’esistenza di una correlazione tra un alto rapporto debito/PIL (maggiore del 90%) e la bassa crescita[6].

Indiscutibilmente a sinistra abbiamo un problema di modello, ma non se la passano meglio i fautori della austerità espansiva. Per tutti vale il monito di Biasco: “Finché un nuovo orizzonte politico e intellettuale, di principi, di governo della società, di creazione della ricchezza, di concezione dei rapporti sociali rimarrà inarticolato e non riuscirà a generare una mobilitazione di massa, l’imprinting farà riapparire le idee neo liberali come unica saggezza convenzionale che l’opinione pubblica ha più facilità a percepire e a cui finisce per aggrapparsi” (pp. 240-241)[7].

A. Alesina, C. Favero e F. Giavazzi, Austerità: quando funziona e quando no, Rizzoli, gennaio 2019

[1] https://www.lavoce.info/archives/57292/austerita-quando-funziona-e-quando-no/. L’analisi del libro è costruita attorno all’articolo di C. Favero pubblicato da La Voce.info del 29 gennaio 2019. Sebbene sia necessaria la lettura del libro per una discussione più precisa, le tesi sostenute nell’articolo sono così chiare che posso ben fare a meno di leggere il libro.

[2] In particolare non riconoscono il ruolo pubblico nella “stabilizzazione”, cioè quello di garantire la piena occupazione e prezzi stabili; della “allocazione”, ovvero come lo stato interviene nella allocazione delle risorse in via diretta e indiretta; nella “distribuzione”, ovvero di come i beni prodotti sono distribuiti tra i membri della collettività. (R. A. Musgrave, 1995, Finanza pubblica, equità, democrazia, “Collezione di testi e studi”, ed. Il Mulino.)

[3] Il teorema può essere facilmente spiegato ricorrendo ad un esempio numerico. Se immaginiamo un sistema economico chiuso, con investimenti autonomi ed una propensione marginale al consumo (v. Propensione al consumo) pari a 0,80, un aumento della spesa pubblica pari ad 1 milione determinerà, per effetto del moltiplicatore della spesa pubblica (v.), un aumento del reddito di: 5.000.000.

Per converso, un aumento delle imposte di 1 milione, al fine di bilanciare l’eguale aumento della spesa pubblica, ridurrà il reddito disponibile; tuttavia, data la propensione marginale al consumo di 0,80, la riduzione dei consumi sarà pari a 800.000. Per effetto del moltiplicatore la riduzione finale del reddito corrisponderà a: 4.000.000.

Gli opposti aumenti della spesa pubblica e del prelievo fiscale provocheranno, quindi, una variazione del reddito pari a:

5.000.000 – 4.000.000 = 1.000.000

che equivale all’aumento iniziale della spesa pubblica.

L’aumento del reddito è dovuto al fatto che lo Stato avrà raccolto, attraverso l’aumento delle imposte, parte del reddito che non sarebbe stato consumato, poiché destinato al risparmio. Al contrario, tutta la spesa addizionale da parte dello Stato andrà ad accrescere la domanda aggregata, incrementando il reddito nazionale senza tuttavia creare un disavanzo del bilancio statale.

[4] Paolo Leon, 1965, Ipotesi sullo sviluppo dell’economia capitalistica, Boringhieri; Roberto Romano e Stefano Lucarelli, 2017, Squilibrio, Ediesse.

[5] Böhm-Bawerk (1895): “non si può evitare lo studio del microcosmo se si vuole comprendere adeguatamente il macrocosmo di un’economia sviluppata” (Hennings, 1997, p. 74).

[6] In realtà, in un precedente saggio, gli stessi autori hanno sostenuto non solo che le crisi sono spesso identiche alle precedenti, per cause scatenanti e sviluppo temporale, ma finisco col produrre gli stessi effetti. Un modo per dire che le crisi non sono un accidente della società, piuttosto la normalità.

[7] Salvatore Biasco, 2016, Regole, Stato, Uguaglianza, ed. LUISS, 2016