Gli incentivi monetari forniti alle imprese non si sono concretizzati in nuova occupazione a tempo indeterminato, ma hanno piuttosto favorito la trasformazione di contratti temporanei in contratti ‘permanenti’

Come risposta alla crisi del 2008, le economie della periferia europea hanno adottato politiche deflattive con l’obiettivo di recuperare competitività e far ripartire crescita ed occupazione. Il tutto in completa ottemperanza ai dettami della visione neoliberista che egemonizza l’agenda di politica economia europea. In Italia, la legge 183 del 2014, evocativamente denominata ‘Jobs Act’, ha svolto un ruolo chiave determinando uno storico cambiamento nell’equilibrio delle relazioni industriali. Portando a completamento il percorso di riforma cominciato all’inizio degli anni 90, il Jobs Act ha sancito un definitivo livellamento verso il basso delle tutele dei lavoratori. Le più rilevanti modifiche introdotte dalla legge riguardano: i) l’introduzione di una nuova tipologia contrattuale a ‘tempo indeterminato’, pensata per divenire la forma prevalente nel sistema italiano, che elimina ogni obbligo di reintegro del lavoratore nel caso di licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo oggettivo (tranne nei casi di dimostrata discriminazione o di licenziamento comunicato oralmente); ii) l’introduzione della videosorveglianza per mezzo di dispositivi elettronici – misura che ha dato adito a forti polemiche circa la violazione della privacy e delle libertà individuali; iii) la completa liberalizzazione dell’uso dei contratti atipici. In particolare, per i contratti a termine viene meno per i lavoratori il diritto all’assunzione a tempo indeterminato e al risarcimento monetario nel caso di superamento da parte dell’azienda del limite del 20% del totale dell’organico a tempo indeterminato. E’ stato inoltre aumentato il tetto al reddito percepibile tramite lavoro accessorio, incentivando di fatto l’uso dei voucher -rapporti di lavoro senza alcuna garanzia e tutela per i lavoratori- da parte delle imprese.

Il tema più dibattuto della legge 183/2014, sia sul piano politico sia su quello sindacale, rimane il ‘contratto a tutele crescenti’ che pone fine alla cosiddetta ‘tutela reale’ (racchiusa nell’Articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, abrogato dal Jobs Act) quale attributo dei contratti “stabili e indeterminati”. I nuovi rapporti di lavoro così definiti, infatti, non possiedono la caratteristica della stabilità dal momento che il licenziamento senza diritto al reintegro è sempre possibile senza una giusta causa e, allo stesso tempo, enormemente meno oneroso per le imprese (l’obbligo è stato ridotto a un indennizzo di due mensilità per anno di lavoro al lavoratore licenziato). Tuttavia, nominalmente il ‘contratto a tutele crescenti’ viene presentato come “indeterminato”. Tuttavia, l’indeterminatezza si risolve in questo: il lavoratore non sa quando esattamente si risolverà il suo rapporto di lavoro, ma sa che ciò può avvenire in qualunque momento se il datore di lavoro decide in questo senso. Inoltre, la Legge di Stabilità 2015 ha incentivato l’utilizzo del nuovo contratto attraverso la decontribuzione totale del costo del lavoro per le imprese per tre anni; un incentivo valido sia per le nuove assunzioni che per la trasformazione di contratti a termine (ma non di apprendistato) già in essere.

In un articolo appena pubblicato come working paper (prodotto nell’ambito del progetto europeo Horizon 2020 ISIGrowth), abbiamo proposto una valutazione preliminare degli effetti del Jobs Act. Quest’ultimo viene inquadrato quale tassello finale di un processo di liberalizzazione del mercato del lavoro cominciato a metà degli anni ’90 e assunto come elemento cardine della politica economica italiana. Tale strategia si rifà ad un approccio di tipo neoliberale in nome del quale le ‘rigidità del mercato del lavoro’ – ovvero la presenza di sindacati, del salario minimo, della contrattazione nazionale o delle tutele reali contro il licenziamento – sarebbero le cause principali della disoccupazione persistente, del mancato incontro tra domanda ed offerta nel mercato del lavoro e, più in generale, delle deboli performance competitive delle economie.

I fatti stilizzati messi in luce nel working paper mostrano come la debole dinamica dell’economia italiana – in particolar modo per quel che riguarda occupazione e produttività – non appare invertirsi lungo tutto il periodo di liberalizzazione analizzato.

Tra il 1995 e il 2014, l’economia italiana è stata caratterizzata da esigui investimenti in Ricerca e Sviluppo, sia pubblici che privati. Tale dinamica ha indebolito la struttura industriale, rendendola sempre meno competitiva e capace di espandersi. La politica economica, piuttosto che affrontare le proprie criticità strutturali, ha scelto invece di inseguire pedissequamente la via della deflazione e della deregolamentazione del mercato del lavoro, senza interrogarsi sulla validità di tale scelta.

Ma il progressivo e costante alleggerimento dei vincoli ed il parallelo rafforzamento degli incentivi alle imprese non ha intaccato nessuna delle problematiche storicamente rilevanti del mercato del lavoro italiano: la relativa minor partecipazione delle donne al lavoro; la persistenza del tasso di disoccupazione giovanile; il forte divario tra nord e sud del paese circa la performance produttiva ed occupazionale. Non fa eccezione il Jobs Act.

Attraverso l’uso di dati, sia di fonte amministrativa che campionaria (Indagine sulle Forze di Lavoro), viene evidenziata l’inefficacia del Jobs Act nel raggiungere gli obiettivi previsti in termine di espansione dell’occupazione e di riduzione della quota dei contratti a tempo determinato. Lo stesso dicasi per la riduzione di quelli atipici.

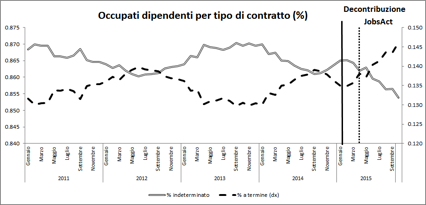

I dati mostrano, infatti, come la gran parte dell’incremento occupazionale riguardi i contratti a tempo determinato. Al contrario, l’aumento dei contratti a tempo indeterminato è dovuto principalmente alla trasformazione di contratti a termine preesistenti e non alla creazione di nuova occupazione. In particolare, è importante sottolineare come gli incentivi monetari forniti alle imprese non si siano concretizzati in nuova occupazione a tempo indeterminato, ma abbiano, piuttosto, favorito la trasformazione di contratti temporanei in contratti ‘permanenti’. Questi ultimi, come già argomentato, solo virtualmente permanenti, contrariamente agli sgravi contributivi per le imprese, la cui portata nei bilanci è molto reale e tutt’altro che marginale.

Al netto di trasformazioni e cessazioni, dunque, i contratti a tempo indeterminato rappresentano una quota modesta, il 20% sul totale dei contratti stipulati durante i primi nove mesi del 2015. Inoltre, in termini di ore lavorate, i risultati lasciano emergere che i contratti part-time – per lo più dal carattere involontario – sono più numerosi proprio fra i tempi indeterminati piuttosto che fra i contratti a tempo determinato.

I dati dell’Indagine sulle Forze di Lavoro confermano come l’incremento dell’occupazione, dopo l’introduzione del binomio Jobs Act-decontribuzione, è sostanzialmente debole e, in gran parte, dovuto a nuovi contratti a tempo determinato. Inoltre, l’aumento più sensibile dei contratti a tempo indeterminato sembrerebbe aver interessato le coorti più anziane (oltre 55 anni) di lavoratori e non le coorti più giovani. L’occupazione giovanile e la variazione del tasso di inattività di questi ultimi sembrerebbe essere principalmente spiegato dalla recente introduzione del programma ‘Garanzia Giovani’ e dall’esplosione dei cosiddetti vouchers (come emerge con chiarezza dall’analisi delle fonti di natura amministrativa).

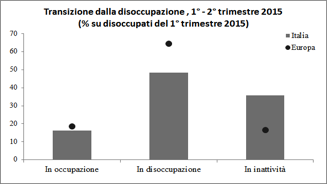

I dati dell’Indagine sulle Forze di Lavoro mettono ulteriormente in luce l’incapacità del Jobs Act di rispondere ai compiti che era stato chiamato ad assolvere. Da questo punto di vista, il working paper ISIGrowth mostra come tra il primo ed il secondo trimestre del 2015, in Italia, il 35% dei disoccupati ha smesso di cercare lavoro, transitando dalla disoccupazione all’inattività. Un’evidenza che spiega, tra le altre cose, la riduzione del tasso di disoccupazione tanto decantata in questi mesi dal governo Renzi. L’insieme di evidenze disponibili e raccolte finora – confermate dalle più recenti rilevazioni Istat- testimonia come il trend di indebolimento della struttura occupazionale italiana non ha mostrato segni di inversione dall’introduzione del Jobs Act in poi. Quest’ultimo sembra invece facilitare lo spostamento di parte della forza lavoro italiana verso il settore dei servizi a scarso contenuto tecnologico (magazzinaggio, ristorazione e turismo), senza nessun incremento occupazionale nell’industria.

Questo elemento risulta di estrema pericolosità se legato agli effetti della crisi sulla struttura dell’economia italiana. In particolare, la significativa riduzione della capacità produttiva osservata fra il 2008 ed il 2013 e la sofferenza del settore manifatturiero segnalano la necessità di politiche industriali e interventi pubblici diretti a stimolare la creazione di produzioni – ed occupazione – stabili, qualificate e ad alta intensità tecnologica. La strada scelta dal governo italiano appare, tuttavia, opposta. L’aver scelto il Jobs Act, ovvero il definitivo smantellamento delle tutele dei lavoratori, quale elemento cardine della propria strategia di politica economica ha un unico significato: invitare le imprese italiane a competere abbattendo i costi (cioè i salari) disincentivando la strada dell’investimento in tecnologia, innovazione e formazione dei lavoratori.

In conclusione, il combinato disposto ‘Jobs Act’-decontribuzione si è rivelato, sin ora, inefficace in termini di quantità, qualità e durata dell’occupazione generata. Il potenziale effetto deflattivo di tali politiche, inoltre, rischia di contribuire ulteriormente all’indebolimento della struttura occupazionale ed industriale italiana, già gracile all’inizio della crisi del 2008 e pesantemente colpita da quest’ultima.