Una analisi a tutto tondo del perché la gratuità dell’istruzione universitaria è un buon principio. La gratuità degli studi universitari esiste in numerosi paesi europei ed è stata cavallo di battaglia di svariati movimenti studenteschi

La recente proposta di gratuità dell’istruzione universitaria, fatta da Liberi e Uguali durante l’assemblea programmatica della settimana scorsa, ha visto un’aggressiva levata di scudi da parte dei diversi schieramenti politici, Partito Democratico in primis. Già Forges Davanzati ha scritto qui delle ragioni in favore della proposta. Aggiungiamo alcuni elementi che vanno nella stessa direzione, prima analizzando le principali critiche, poi portando alcune riflessioni “in positivo” sulla scelta di spostare i costi dell’università sulla fiscalità generale.

Due sono le critiche che sono già state affrontate in più sedi – a cui rimandiamo: ROARS e Valigia Blu – mentre qui ci limitiamo a una sintesi. La prima è quella secondo cui “in Italia studiare all’università costa già poco”. Per quanto la recente istituzione di una no-tax area per gli studenti sotto i 13.000 euro di ISEE (con criteri più restrittivi dal secondo anno di studi) dovrebbe migliorare la situazione, l’Italia resta un Paese in cui gli studi universitari costano più della media europea. Questa osservazione è derivata da dati OCSE che mostrano che, se si considera solo l’istruzione pubblica, in Italia uno studente universitario paga in media poco meno di 2.000 dollari all’anno: in Europa, solo Spagna, Olanda e Inghilterra richiedono contributi più alti. Questa situazione ovviamente peggiora se inseriamo anche le università private, che alzano sostanzialmente la media. Il rapporto Eurydice 2017/18, invece, raggruppa i Paesi europei sulla base dell’entità delle esenzioni dai contributi e/o delle borse di studio. Ne risulta una classificazione in quattro gruppi, dei quali il peggiore per gli studenti è quello dove più del 50% di loro paga i contributi (non beneficia di nessuna esenzione) e meno del 50% riceve borse di studio. L’Italia fa parte di questo gruppo, dove peraltro rimarrebbe anche secondo le stime più generose dell’effetto dell’esenzione per i redditi bassi recentemente introdotta.

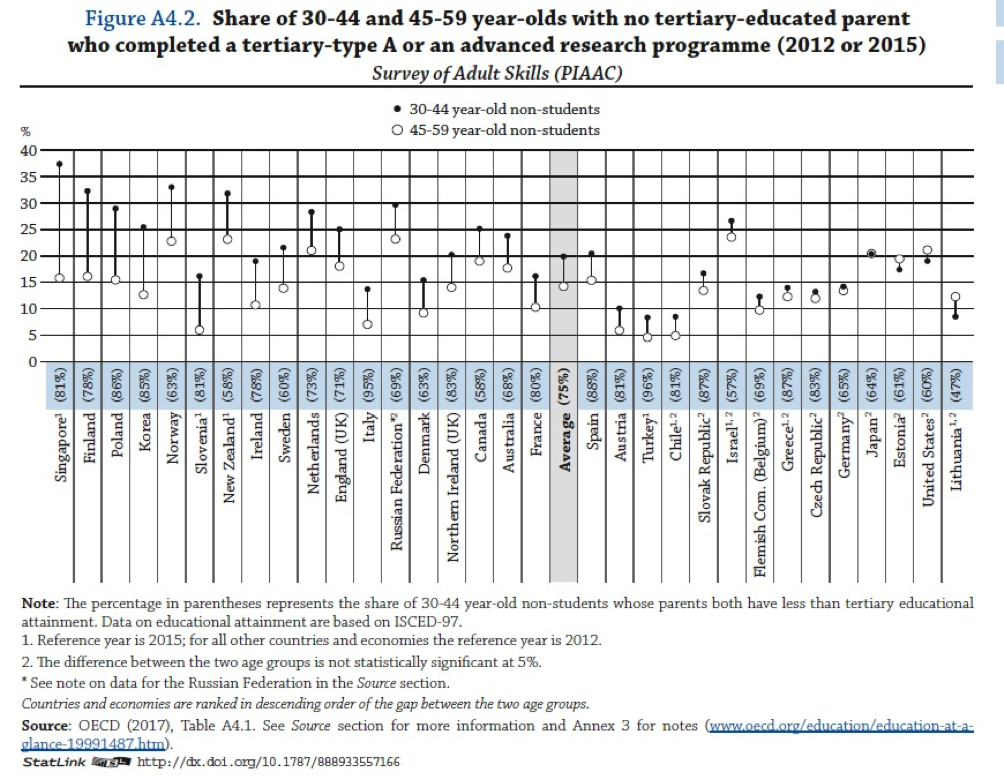

La seconda critica è quella per cui “l’Italia non ha bisogno di più laureati”. Eppure l’Italia è una Paese in cui ci sono sensibilmente meno laureati rispetto al gruppo dei Paesi di riferimento: come riportato negli articoli su ROARS e su Valigia Blu, di nuovo il rapporto OCSE ci dice che nel 2016 la percentuale di laureati sulla popolazione dei 25-34enni in Italia è il 26%, contro una media OCSE del 43% e una media europea del 40%. Non solo, la laurea in Italia dipende dalle condizioni di partenza della famiglia dello studente molto più che altrove: il seguente grafico, sempre di fonte OCSE, mostra la proporzione, in diverse fasce di età, di laureati tra coloro i cui genitori non hanno un titolo universitario. L’Italia è di nuovo sotto la media (anche nella fascia più giovane, dei 30-40enni, questa percentuale è sotto il 15%), mostrando una più elevata dipendenza dell’istruzione universitaria dei figli dall’istruzione universitaria dei genitori.

Ma affrontiamo anche la domanda da un altro punto di vista: ai futuri lavoratori italiani serve la laurea? Un primo piano della discussione è quello giustamente posto da Forges Davanzati su questo sito: sì, serve indipendentemente da “quello che chiede il mercato del lavoro”, perché la formazione universitaria serve in sé e non deve (al contrario di quanto fatto e proposto negli ultimi decenni) seguire le esigenze di breve periodo delle imprese. Una seconda possibile risposta è nuovamente positiva, se guardiamo il risultato dei laureati sul mercato del lavoro: i laureati in Italia durante la crisi hanno, sì, visto aumentare il proprio tasso di disoccupazione, ma meno dei non laureati: insomma, la laurea a qualcosa serve ancora.

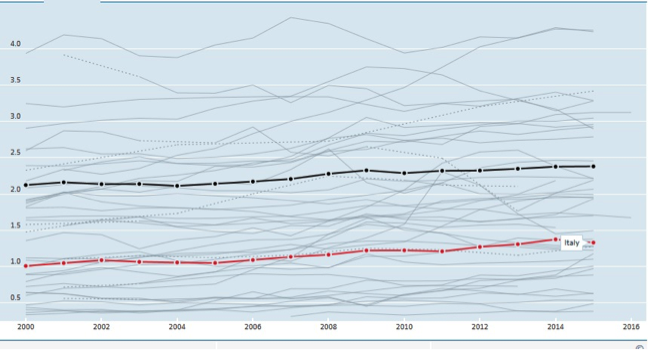

Però sappiamo anche che dall’Italia lavoratori qualificati emigrano perché altrove trovano condizioni materiali e di riconoscimento migliori: in Italia, buona parte della forza lavoro, anche se qualificata, si trova intrappolata in forme di sotto-occupazione, in lavori che non corrispondono al livello degli studi effettuati, in mezzo a un’elevata competizione sul mercato del lavoro, in cui la formazione diventa un mero strumento “not to climb down the ladder” (per non scivolare giù nella scala occupazionale, efficace espressione utilizzata da Allen e Ainley, autori di “Lost Generation?”, libro del 2010 che affrontava proprio la questione di istruzione e disoccupazione giovanile). Dietro questo mix di disoccupazione e sotto-occupazione c’è un complesso di fattori, tra cui le politiche del lavoro volte esclusivamente ad abbassarne i costi e le tutele, e l’assenza di una politica industriale che abbia stimolato investimenti e innovazione (per i dati sull’innovazione, ad esempio, si veda qui sotto la spesa pubblica e privata per ricerca e sviluppo dell’Italia rispetto alla media OCSE).

Qui la questione di politica economica è rilevante. Abbiamo due possibili direzioni: abbassare il livello di istruzione a quello che richiede un mercato del lavoro mal funzionante, oppure “curare” il mercato del lavoro, rilanciare l’innovazione, entrare in modo più netto nelle decisioni di investimento delle imprese, e aumentare la qualità del lavoro.

Un ulteriore argomento dei detrattori della proposta è quello secondo cui “far pagare l’università alla fiscalità generale è regressivo, cioè trasferisce risorse dai poveri ai ricchi”. Questa tesi non è nuova: era entrata nel dibattito pubblico con alcuni contributi giornalistici di economisti a fine 2012. In un articolo di Andrea Ichino e Daniele Terlizzese sul Corriere della Sera di fine 2012, in particolare, si diceva che finanziare l’università tramite la fiscalità generale equivale a far pagare l’università ai poveri, dal momento che le famiglie con reddito fino a 40000 euro pagano il 54% del gettito Irpef, contribuendo in tal proporzione al finanziamento statale dell’università, ma da queste famiglie proviene solo un terzo degli studenti universitari. Da questo, ne deducevano che pagare l’università con la fiscalità generale fosse regressivo. Questa analisi è stata ampiamente criticata in quegli stessi anni. Possiamo citare due articoli comparsi sul blog del collettivo ROARS nei primi mesi del 2013: Francesca Coin e Francesco Sylos Labini stimano il contributo al costo dell’università tramite l’IRPEF di un cittadino povero e di un cittadino ricco, e ne deducono che non solo il primo contribuisce all’università meno del secondo, che il suo contributo è basso rispetto al totale della tassazione sulle sue spalle, ma anche che il primo paga sostanzialmente meno del costo pro capite degli studi. Nello stesso blog, Emanuele Pugliese e Ugo Gragnolati identificano separatamente i due fattori in contrasto tra loro e ne calcolano l’effetto congiunto, nell’ipotesi che l’università sia pagata interamente dall’IRPEF: da un lato, il fatto che i poveri pagano meno tasse, per la progressività del sistema fiscale, che fa sì che contribuiscano meno dei ricchi ai costi dell’università e , dall’altro, il fatto che all’università vanno molti più ricchi che poveri, ovvero che i poveri contribuiscono a un servizio che usano poco. Dal calcolo, su dati Banca d’Italia, emerge che il saldo è positivo per i primi 9 decili della distribuzione del reddito (il 90% più povero della popolazione) e negativo per il 10% più ricco. Insomma, più forte della scarsa partecipazione dei poveri all’università è la progressività delle imposte. Da questi studi, pur vecchi di qualche anno, emerge che, anche considerando il fatto che i poveri vanno meno all’università dei ricchi, spostare più finanziamento sulla fiscalità generale fa pagare di più i più ricchi, non il contrario.

Detto questo, la scarsa partecipazione di tutti, e in particolare delle fasce di reddito basse, all’università è esattamente il problema che un provvedimento del genere vuole affrontare. Anche ammettendo che la fiscalità generale paghi un servizio di cui usufruiscono di più i più ricchi, abbiamo due vie: accettare e rassegnarsi al fatto che gli studenti universitari verranno sempre dalle fasce più alte di reddito (e considerare di conseguenza l’università come un bene di lusso), oppure puntare a fare in modo che non sia più così, modificando radicalmente l’accesso all’università, affinché non siano più solo i ricchi a potervi accedere.

La seconda delle due strade significa adottare un approccio universalistico, che vede l’università come un diritto, e non come un servizio fruito da chi se lo può permettere. A rileggere oggi quel dibattito del 2012-2013 appare invece chiaramente che il punto di vista di Ichino e Terlizzese è quello di chi pensa che l’università non sia un diritto, ma un servizio usato da pochi e che questo stato di cose sia giustificato. Si legge nel loro articolo sul Corriere della Sera che “mentre tutti usano (o desiderano poter usare in caso di bisogno) la sanità o la scuola elementare (..), l’università è usata prevalentemente dai ricchi. E, come dice la Costituzione, l’università non è per tutti ma solo per i capaci e meritevoli”. Al di là della forzatura del messaggio costituzionale, è legittimo fermarsi un momento a discutere questo punto di vista. Esiste senza dubbio un piano politico, una scelta su cosa si considera un diritto e cosa no. Le ragioni per scegliere di includere nel diritto all’istruzione anche il livello terziario sono numerose, a partire dal fatto che gli strumenti richiesti dalla società odierna per una vita degna e autonoma sono più sofisticati del “saper leggere e scrivere”. Ma ci sono anche argomenti sul piano pragmatico: prima di tutto, l’Italia parte da un livello di istruzione terziaria talmente basso rispetto a economie simili (come abbiamo visto, meno di un quarto della popolazione è laureata) che sembra davvero esserci un problema di accesso. Secondo, chi devono essere quei pochi? Identificare il “merito” è molto complesso e la categoria è stata ampiamente messa in discussione negli ultimi anni, in particolare sottolineando la sua dipendenza dalle condizioni socio-economiche di partenza (ad esempio la sociologa Jo Littler qualche mese fa sul Guardian). Terzo: l’università è anche uno strumento di autonomia dei figli dalle famiglie di origine: universalismo significa che tutti hanno diritto ad accedere all’università – anche, ad esempio, il figlio del ricco a cui i genitori non vogliono pagare gli studi perché vogliono che lavori nell’azienda di famiglia.

In conclusione, diamo uno sguardo al resto del mondo: la gratuità degli studi universitari esiste in numerosi paesi europei, tra cui Svezia, Norvegia, Finlandia, Germania, Scozia. In alcuni Paesi questo si accompagna a un sistema di borse di studio che garantisce una copertura degli altri costi degli studi a più dell’80% degli studenti (fonte Eurydice), come in Svezia e Danimarca. Politicamente la presa in carico dei costi dell’università da parte della fiscalità generale è una rivendicazione che è stata al cuore del movimento studentesco cileno tra il 2011 e il 2013, e una drastica riduzione della contribuzione studentesca è stata al centro del movimento “Fees must fall”, che ha mobilitato le università sudafricane dal 2015. Non solo, negli Stati Uniti e in Inghilterra la gratuità delle università pubbliche è un cavallo di battaglia di Sanders e Corbyn e dei loro sostenitori anche alla luce dell’insostenibilità sociale ed economica del colossale debito accumulato dalle ultime generazioni di studenti. Insomma, nel mondo è un tema centrale, e questa proposta ha il merito di averlo riportato sulla scena anche del dibattito italiano.