I dati più recenti confermano che la nuova occupazione creata dal Jobs Act è in buona parte a tempo ridotto, concentrata in coorti anziane e, soprattutto, in settori a bassa intensità tecnologica

Gli ultimi dati forniti dalla Rilevazione sulle Forze di Lavoro dell’ISTAT e dall’Osservatorio sul precariato dell’INPS sottolineano alcuni dei caratteri peculiari della “nuova occupazione” degli ultimi due anni. Due anni intensi nel corso dei quali il mercato del lavoro ha conosciuto un’importante riforma ad opera dell’ultimo governo di centro-sinistra a guida di Matteo Renzi.

La riforma del mercato del lavoro, nota a tutti come Jobs Act, ha previsto – fra le altre – l’introduzione di un nuovo contratto di lavoro che modifica l’assetto giuridico del rapporto di lavoro dipendente e ne accresce il livello di flessibilità. Tale contratto porta il nome di “contratto a tutele crescenti” e, a differenza del precedente a tempo indeterminato non prevede il diritto di reintegro del lavoratore nel caso di licenziamento senza giusta causa, tranne che quest’ultimo abbia carattere discriminatorio o sia comunicato verbalmente. In definitiva è venuto meno l’articolo 18. La diffusione del nuovo contratto è stata incentivata dall’approvazione – all’interno della Legge di Stabilità del 2015 – di un piano di esonero contributivo (di massimo tre anni) a favore delle imprese che nel corso del 2015 hanno attivato o trasformato contratti di lavoro a termine in contratti di lavoro a tutele crescenti. Un’esenzione importante pari a 24180 euro (per triennio) a lavoratore per i contratti attivati nel 2015 e pari a 6500 euro risparmiati per i contratti attivati nel corso del 2016 (nel biennio).

Più volte nel corso di questi anni avevamo segnalato il rischio che l’intera manovra stesse generando una bolla occupazionale (si veda qui e qui ), che occorreva emanciparsi dalla “guerra dei numeri” – come ad oggi addirittura lo stesso ADAPT riconosce nel suo report valutativo sul Jobs Act – e, che in definitiva, l’unica occupazione che si stesse generando fosse un’occupazione di bassa qualità in un paese la cui unica strategia “competitiva” è stata quella di perpetrare politiche di moderazione salariale e contenimento del costo del lavoro[1].

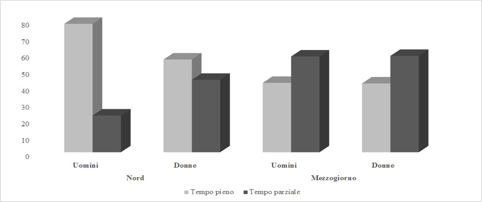

La variazione positiva del numero di occupati al IV trimestre 2016 è innegabile (+242mila occupati, dei quali +157mila a tempo indeterminato e +86mila a tempo determinato), e nessuno intende mistificarla. Così come è innegabile il rallentamento della crescita dei contratti e delle trasformazioni a tempo indeterminato e la crescita delle assunzioni a termine nel periodo gennaio-dicembre 2016, come segnalato dal report dell’Osservatorio sul Precariato dell’INPS (-763mila assunzioni a tempo indeterminato e -207mila trasformazioni a tempo indeterminato, + 275mila assunzioni a termine). Lo sapevamo? Forse, poiché come segnalato più volte – si veda Fana et al. (2016) – il ruolo della decontribuzione è stato fondamentale. Lo rivela in maniera chiara l’andamento delle assunzioni e trasformazioni dei dati mensili dell’INPS. Il picco dei contratti del mese di dicembre 2015 – ultimo mese della decontribuzione totale – è stato seguito da un crollo nei contratti a tempo indeterminato nel mese di gennaio 2016, e da una variazione netta (assunzioni al netto delle cessazioni) negativa per tutto il 2016. Il 2016 è stato infatti l’anno delle trasformazioni delle quali il 52,7% hanno beneficiato dell’esonero contributivo (media annuale). Il ruolo della decontribuzione è pertanto innegabile nell’aver determinato la scelta delle imprese verso forme contrattuali a tempo indeterminato, o meglio a tutele crescenti. Questi nuovi occupati a tempo indeterminato sono tuttavia anche occupati che nel 2016 per circa il 40% hanno un tempo ridotto, ovvero sono occupati a tempo indeterminato ma part-time. Disaggregando per macro-ripartizione geografica, si scopre poi che al Sud dei nuovi occupati a tempo indeterminato oltre il 57,9% degli uomini e il 58% delle donne hanno un contratto part-time. Ed è bene ricordare che nel 2015, circa l’80% degli uomini e oltre il 50% delle donne avevano un contratto part-time di tipo involontario (Eurostat).

Quota di nuovi occupati a tempo indeterminato per intensità oraria (2016)

Fonte: ISTAT

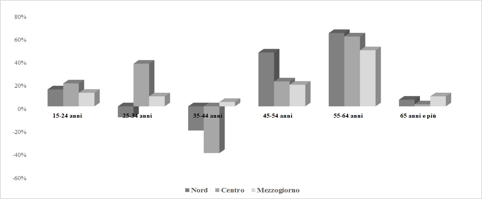

Ma il dato che ha trovato maggiore risonanza è sicuramente quello relativo all’età dei nuovi occupati: quasi il 60% dei nuovi occupati sono over 55, sia al Nord che al Sud.

Quota nuovi occupati a tempo indeterminato per classe d’età e macro-ripartizione geografica (2016)

Fonte: ISTAT

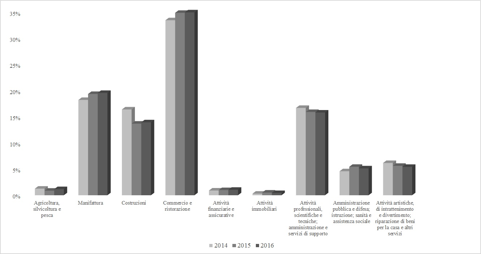

Guardando poi alle categorie professionali (ISCO – International Standard Classification of Occupations), osserviamo che nel 2016 circa il 70% delle assunzioni a tempo indeterminato riguarda professioni scarsamente qualificate sia nei servizi che nella manifattura. I settori cosiddetti less knowledge intensive nei servizi (definizione OCSE per attività a basso contenuto tecnologico http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/htec_esms_an3.pdf) sono quelli che crescono di più in termini di stock di occupati a tempo indeterminato e full-time (+57mila).

Quota assunzioni a tempo indeterminato per settori (2016)

Fonte: INPS – Osservatorio sul Precariato

In definitiva, nulla di nuovo: le imprese hanno tratto vantaggio dalla possibilità di una decontribuzione importante anticipando assunzioni probabilmente calendarizzate per periodi successivi, la nuova occupazione è tuttavia in buona parte a tempo ridotto, concentrata in coorti anziane e, soprattutto, in settori a bassa intensità tecnologica. A fronte di una diminuzione dell’investimento in beni tangibili e intangibili, il rischio di un processo di involuzione della struttura produttiva risulta essere alto (Mazzuccato et al., 2015; Cirillo e Guarascio, 2015).

E’ probabile inoltre che parte della variazione di occupati registrata nel 2016 sia da ricondurre ad una fase di “ripresa” dell’economia rispetto al crollo del 2008.

Dire “ve l’avevamo detto” suonerebbe presuntuoso e, forse, pretestuoso. Tuttavia, non ci si poteva immaginare nulla di diverso da una politica di flessibilizzazione del lavoro in un paese già industrialmente indebolito e che ha perso oltre il 20% della propria base industriale nel periodo 2008-2013.

Per cui, alla fine del 2016 ciò che rimane è una spesa ingente di circa 20,3 miliardi di euro per la decontribuzione, alcuni nuovi occupati, per lo più over 50 e in settori a basso contenuto tecnologico, ma soprattutto – e credo questo dovrebbe interessare qualsiasi componente sociale che intenda schierarsi a favore dei lavoratori – un nuovo tipo di contratto epurato dell’articolo 18. Forse è su questo che il dibattito politico italiano dovrebbe concentrarsi, lasciando perdere quella che ormai sia da destra che da sinistra è stata definita una “guerra dei numeri”.

[1] Il Rapporto sulla competitività dei settori produttivi dell’ISTAT afferma ““(…) a partire dal 2014 si segnala un sostanziale recupero della competitività di prezzo attraverso il costo del lavoro, favorito anche dai provvedimenti di decontribuzione attuati in Italia. (…) Al terzo trimestre del 2016, rispetto allo stesso periodo del 2014, il costo del lavoro per l’insieme delle attività economiche è diminuito dell’1,3 per cento in Italia e dello 0,2 per cento in Spagna, mentre in Francia e in Germania è aumentato rispettivamente del 2,6 e del 5,2 per cento. Nella manifattura, in particolare, in Italia si è avuta una riduzione pari al 2,4 per cento, a fronte di aumenti dello 0,7 per cento in Spagna e Francia e del 3,1 in Germania” – ISTAT, Rapporto sulla competitività dei settori produttivi – Edizione 2017, pag. 21. Si veda in proposito l’articolo di Pasquale Cicalese “In merito alle ultime rilevazioni dell’Istat” su sinistrainrete.info.