Senza il Pnrr saremmo già in territorio-recessione. Ma la manovra tratteggiata da Giorgetti avrà impatto nullo, improntata al Patto di Stabilità senza un euro per politiche di sostegno alla crescita. L’obiettivo, rientrare dalla procedura di infrazione, pare funzionale a lasciare spazio finanziario ad un piano di riarmo.

Il trittico dei documenti che delineano l’impianto economico del governo si è completato con l’approvazione della Legge di bilancio da parte del Consiglio dei ministri il 17 ottobre. Ne risulta un quadro programmatico improntato a una manovra a saldo pressoché nullo, rigidamente conforme ai vincoli del nuovo Patto di Stabilità e Crescita sottoscritto dai Paesi europei nel 2024.

Sussistevano margini, seppur limitati, per un utilizzo più flessibile dei saldi di finanza pubblica, agendo sull’avanzo primario o sull’indebitamento netto, al fine di liberare risorse aggiuntive da destinare a politiche di sostegno alla crescita. Tuttavia, l’esecutivo ha optato per un’applicazione pedissequa del quadro europeo, presumibilmente per evitare effetti negativi sulla quota del bilancio pubblico assorbita dagli interessi sul debito.

Ne deriva un bilancio di previsione per il triennio 2026-2028 sostanzialmente neutro, con risorse aggiuntive limitate a 900 milioni di euro per il 2026, in crescita a 6 e 7 miliardi rispettivamente nel 2027 e nel 2028. Tali incrementi sembrano correlati alla necessità di coprire il progressivo aumento della spesa militare, temporaneamente rinviata a giugno, quando il Paese dovrebbe uscire dalla procedura per disavanzo eccessivo, attivata a seguito del superamento della soglia del 3% di indebitamento netto già previsto per il 2025. In effetti, la Legge di Bilancio si limita a registrare entrate e uscite, svuotando il bilancio pubblico della sua funzione principale: incidere realmente sulla crescita, sulla giustizia sociale e sull’innovazione. Anche la cosiddetta spesa militare deve sottostare alle rigide maglie del Patto di Stabilità e Crescita (2024): “L’Italia, pur avendo già espresso l’interesse a ricorrere allo strumento finanziario europeo SAFE, ritiene necessario effettuare ulteriori approfondimenti sul più ampio tema delle capacità di difesa e sulle compatibilità finanziarie prima di decidere se avvalersi della clausola di salvaguardia nazionale” (DPFP).

Effetti macroeconomici della manovra economica

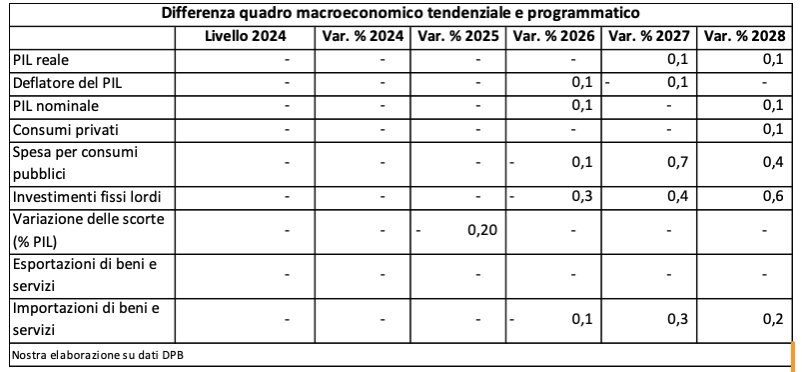

Se guardiamo ai principali indicatori macroeconomici e alla differenza tra valori tendenziali e programmatici, ci rendiamo immediatamente conto che non ci sono differenze, se non marginali (tabella 1).

Tabella 1

Le poche variazioni si limitano a 0,1 punti di PIL nel 2027 e nel 2028. Le spese per consumi privati sono praticamente fermi, i consumi pubblici seguono la crescita della spesa netta come definita dal nuovo Patto di Stabilità e crescita europeo. Gli investimenti manifestano dei segnali di controtendenza (0,3 nel 2026, 0,4 nel 2027 e 0,6 nel 2028), in parte compensati da maggiori importazioni: 0,1 nel 2026, 0,3 nel 2027 e 0,2 nel 2028. Inoltre, i pochi decimali di crescita sono interamente attribuibili al PNRR pari all’1,7% del PIL nel 2026. In altre parole, la stima di crescita dello 0,7% del PIL per il 2026 sarebbe in realtà negativa senza i fondi PNRR che contribuiscono alla crescita per 2,5 punti percentuali. In sintesi, l’inerzia della manovra produce un impatto negativo di 1,8 punti di PIL.

Saldi della manovra economica

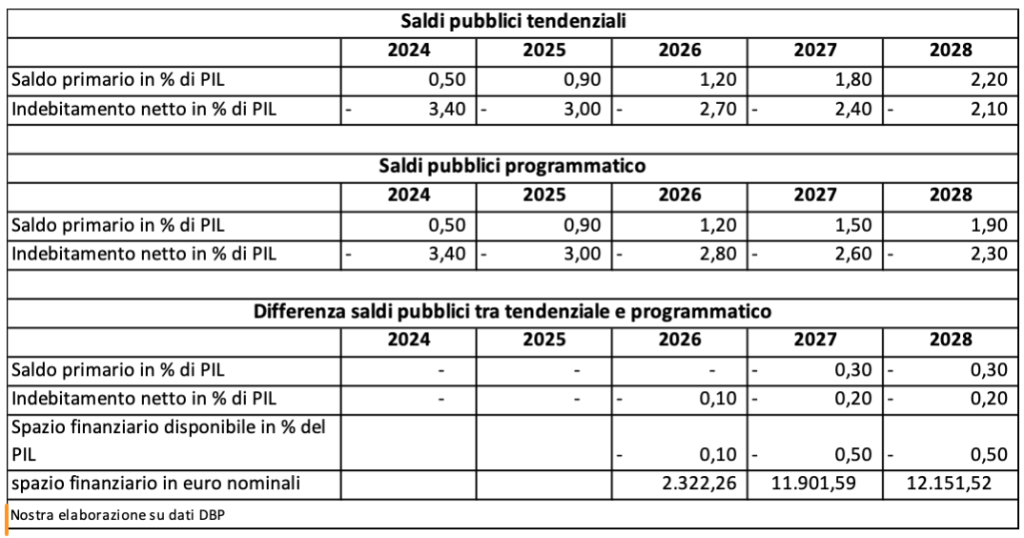

Il Ministro Giorgetti ha delineato una manovra economica aggregata per il 2026 vicino a 18 mld di euro, risorse in parte recuperate da contributi straordinari, da rimodulazioni di spesa e da una maggiore disponibilità finanziaria legata alla differenza tra i saldi finanziari tendenziali e programmatici (avanzo primario e indebitamento netto, tabella 2), pari a 2,3 mld nel 2026, 11,9 mld nel 2027 e 12,150 mld nel 2028. In altri termini, l’alleggerimento dei saldi pubblici libera poco più di 26 mld di euro nel triennio 26-28.

Tabella 2

Infatti, la Legge di Bilancio è coerente e forse anche troppo con il nuovo patto di stabilità europeo, cioè una manovra a saldo zero e poco più, mobilitando effettivamente non più di 900 mln nel 2026, 6 mld nel 2027 e 7 mld nel 2028.

Caratteristiche principali della legge di bilancio

La Legge di Bilancio, nel suo complesso, ammonta a poco più di 18 miliardi di euro, suddivisi tra variazioni di entrate fiscali, tagli di spesa e rimodulazione di risorse già disponibili. Si tratta, in larga misura, di una manovra di riassetto più che di espansione. I tagli ai ministeri ammontano complessivamente a circa 8,5 miliardi nel triennio: 2,3 miliardi nel 2026, 2,6 miliardi nel 2027 e poco meno di 3,5 miliardi nel 2028. Le minori entrate fiscali, invece, raggiungono 26,5 miliardi nello stesso periodo (11 miliardi nel 2026, 8,8 miliardi nel 2027 e 6 miliardi nel 2028), mentre le maggiori entrate derivano quasi esclusivamente dal comparto creditizio e assicurativo: 4,4 miliardi nel 2026, 4,5 miliardi nel 2027 e appena 243 milioni nel 2028.

Alla copertura della manovra concorre anche il PNRR, che apporta 5 miliardi nel 2026, 714 milioni nel 2027 e 500 milioni nel 2028. Si tratta tuttavia di risorse “traslate”, ossia spese rinviate o ricalibrate che, altrimenti, sarebbero state contabilizzate nel disavanzo del 2026. In altre parole, il Piano nazionale di ripresa e resilienza non introduce nuova capacità di spesa, ma consente di mantenere i conti pubblici entro i limiti del nuovo Patto di Stabilità europeo.

Accanto a questi interventi di equilibrio contabile, la manovra include alcune misure di carattere discrezionale, spesso di natura regressiva. Tra le più rilevanti vi sono la quinta sanatoria delle cartelle esattoriali — che consente pagamenti dilazionati fino a nove anni — e la proroga dei bonus per le ristrutturazioni edilizie: il 50% per la prima casa e il 36% per la seconda. Per le imprese, viene ripristinato il superbonus sugli investimenti, con un impatto stimato di minori entrate fiscali pari a 7,3 miliardi nel triennio 2026-2028.

Su questo punto permane un dubbio sostanziale: tali incentivi sembrano sostenere più la dipendenza delle imprese dal finanziamento pubblico che un reale processo di innovazione produttiva. Se così fosse, si tratterebbe di un intervento che riduce il costo del capitale senza migliorare la qualità del sistema industriale, traducendosi di fatto in una forma di “concorrenza fiscale sui costi” anziché in una politica di sviluppo basata sull’efficienza e sull’innovazione.

Dal lato della spesa, le risorse aggiuntive sono limitate e distribuite in modo frammentario. Alla sanità vengono destinati poco più di 6 miliardi nel triennio (2 miliardi nel 2026 e 2,1 miliardi sia nel 2027 che nel 2028), una cifra insufficiente a colmare il sottofinanziamento strutturale del Servizio sanitario nazionale. Gli investimenti pubblici aumentano solo dal 2027 — 2,8 miliardi nel 2027 e 2,1 miliardi nel 2028 — ma anche in questo caso si tratta di fondi derivanti dal PNRR, quindi non di risorse aggiuntive. Le pensioni ricevono stanziamenti modesti (464 milioni nel 2026, 714 nel 2027 e 486 nel 2028), così come gli enti territoriali, ai quali sono assegnati importi simili: 460 milioni nel 2026, 714 nel 2027 e 486 nel 2028. Queste cifre ridotte segnano, di fatto, la fine dell’ipotesi di una vera devoluzione finanziaria.

Sul fronte del lavoro, la Legge di Bilancio consolida un’impostazione fiscale di tipo categoriale, che frammenta ulteriormente il sistema e accentua le disparità interne. A partire dal 1° gennaio 2026, i rinnovi dei contratti collettivi nazionali saranno soggetti a un’aliquota Irpef agevolata del 10%, mentre i premi di produttività godranno di una cedolare secca del 5%, fino a un massimo di 4-5 mila euro. In questo modo, il lavoro dipendente viene sottoposto a una doppia imposizione: progressiva sulla retribuzione ordinaria e proporzionale sui premi contrattuali. Tale configurazione, oltre a ridurre il gettito fiscale, indebolisce ulteriormente la già fragile progressività del sistema tributario, trasformando il fisco in un insieme di eccezioni e agevolazioni piuttosto che in uno strumento di equità.

Infine, secondo il comunicato stampa del governo e i testi preliminari della manovra, è stata eliminata la proposta che avrebbe adeguato automaticamente i salari all’inflazione IPCA nel caso di mancato rinnovo dei contratti nazionali per oltre 24 mesi. Si trattava di una misura che avrebbe potuto restituire potere d’acquisto ai lavoratori e introdurre un principio di responsabilità nelle relazioni industriali. La sua cancellazione conferma invece la scelta di non intervenire sui meccanismi di distribuzione del reddito, lasciando il lavoro dipendente esposto all’erosione inflazionistica e alle rigidità del sistema contrattuale.

Prime considerazioni

La Legge di Bilancio 2026-2028 ha fatto e forse per sempre una scelta di fondo: quella di un governo che interpreta la disciplina di bilancio come vincolo politico prima ancora che tecnico. L’adesione integrale al nuovo Patto di Stabilità europeo non rappresenta soltanto un limite contabile, ma un segnale di continuità con un modello economico che subordina la politica fiscale all’obiettivo della stabilità finanziaria, anche a costo di sacrificare margini di crescita, innovazione e redistribuzione.

In questa prospettiva, la manovra perde la sua funzione di leva per lo sviluppo e si riduce a un esercizio di conformità normativa: registra le risorse, ma non le orienta. I pochi miliardi disponibili sono frammentati in misure di corto respiro, spesso regressive, mentre gli investimenti pubblici restano vincolati ai flussi del PNRR. La finanza pubblica, invece di correggere le disuguaglianze e sostenere la domanda interna, si limita a mantenere l’equilibrio dei conti, svuotando il bilancio del suo ruolo storico di strumento di politica economica.

L’impressione complessiva è quella di un Paese che accetta la logica dell’inerzia: un bilancio senza visione industriale, senza strategia di coesione sociale, senza un’idea di futuro. In un contesto europeo che continua a misurare la virtù economica in termini di rigore, l’Italia rinuncia a porre la questione cruciale del rapporto tra stabilità e benessere, tra regole e diritti, tra finanza e sviluppo. È forse questa, più che la carenza di risorse, la vera cifra politica della manovra.