L’attuale situazione economica di molti paesi dell’Europa del Sud, Italia inclusa, è disastrosa. Ora tutti i nodi precipitano sulla Ue. Che secondo gli autori di “Crisis of the European Monetary Union..” potrebbe disfarsene.

In una brillante parodia di Giampiero Galeazzi, Nicola Savino sponsorizzava il nuovo prodotto di una compagnia di tabacco – le sigarette alla citronella – concludendo che potevano far morire di cancro ma senza più punture di zanzara. Le politiche di austerità fiscale adottate in Europa per contrastare la crescita del debito pubblico, incluse le cosiddette “riforme strutturali” – ultime delle quali il Jobs Act di Matteo Renzi e la Loi Travail francese – assomigliano molto alle sigarette alla citronella di Galeazzi/Savino: possono far morire di precarietà e disoccupazione, ma con moderati tassi di inflazione e di indebitamento pubblico.

Queste riforme strutturali sono infatti non soltanto inutili ma anche dannose, specie nel contesto di rapida deindustrializzazione di molti paesi europei. L’Italia, nonostante sia ancora una delle principali potenze industriali, sta vivendo uno straordinario declino industriale i cui effetti emergono progressivamente. Luciano Gallino ne parlava nel suo testo “La scomparsa dell’Italia industriale”, in cui raccontava i vari progetti industriali dai quali l’Italia era colpevolmente uscita (o nei quali non era mai entrata nonostante inviti formali e porte spalancate): chimica, informatica, aeronautica, elettronica di consumo, hi-tech e automobili.

Il libro “Crisis of the European Monetary Union. A Core-Periphery perspective” ha il merito di contestualizzare questo processo di deindustrializzazione, che coinvolge l’intera periferia sud dell’Europa e la Francia, all’interno della lunga crisi europea. In particolare, si evidenzia come il processo di integrazione europea sia stato funzionale all’abbandono delle politiche industriali pubbliche, che avevano contribuito a creare e ad alimentare una capacità produttiva innovativa in settori strategici per i paesi in via di industrializzazione.

L’abbandono di tali politiche all’interno del quadro istituzionale europeo – caratterizzato da libertà di movimento dei capitali, centralizzazione della politica monetaria, contrazione della spesa pubblica, privatizzazione e liberalizzazione del patrimonio pubblico, apertura dei mercati internazionali, politiche deflazioniste in Germania e finanziarizzazione delle economie periferiche – avrebbe determinato un lungo processo di polarizzazione industriale. Dietro le apparenti oasi di ripresa e di prosperità di cui si parla nelle sedi istituzionali europee, ma di cui non si hanno ancora riscontri nelle statistiche nazionali, si cela un’Europa frammentata e impoverita.

Politiche neoliberali e deindustrializzazione

Un elemento che emerge con forza è il ruolo congiunto che hanno avuto fatti storici (crisi petrolifere) e sviluppi teorici (teoria monetarista) nell’accelerare il processo di integrazione europea in chiave neoliberale, delegando interamente al mercato tutte le prerogative politiche ed economiche che precedentemente erano affidate alla discrezionalità politica, e lasciando spazio ad una visione concorrenziale che vede nel libero agire delle forze di mercato la migliore politica industriale.

La teoria monetarista è chiara sulle conseguenze inflazioniste di una politica pubblica espansionista e sull’assenza di conseguenze reali in caso di politiche monetarie e fiscali deflazioniste: eliminare l’intervento pubblico nell’economia e affidare la politica monetaria ad una banca centrale indipendente, avente come unico (o prevalente) obiettivo la stabilità dei prezzi, permetterebbe di limitare l’inflazione senza costi aggiuntivi sull’occupazione e sulla crescita. Se tali costi si verificassero, ciò sarebbe da attribuire esclusivamente ad un’insufficiente flessibilità dei mercati e a un ostruzionismo da parte dei sindacati in sede di contrattazione salariale, la cui soluzione richiede privatizzazioni, liberalizzazioni e riforme strutturali.

Questo approccio teorico emerse proprio in un periodo storico in cui l’aumento improvviso del prezzo del petrolio generava alta inflazione e disoccupazione, mostrando i limiti del modello keynesiano che aveva contribuito a generare crescita e piena occupazione in un contesto di bassa inflazione.

La Germania, che per contenere l’inflazione aveva adottato le politiche deflazioniste di stampo monetarista, emerse come il paese con minore disoccupazione e minore inflazione. A fronte di questo risultato sorprendente, i paesi europei che avevano proseguito nei programmi di investimento pubblico e di espansione monetaria – malgrado il contesto di maggiore apertura internazionale dei mercati e di maggiore libertà di movimento dei capitali – affrontavano alta inflazione, alta disoccupazione e indebitamento crescente nei confronti dell’estero.

Oltreoceano, gli Stati Uniti mostravano una crescita economica invidiabile, velocemente attribuita alla flessibilità dei loro mercati anziché agli ingenti programmi di investimento pubblici perseguiti dall’amministrazione federale (si veda a tal proposito Mazzucato, 2013). La stabilità monetaria tedesca e le liberalizzazioni americane divennero così i nuovi modelli di riferimento su cui costruire l’identità europea, nonostante le iniziali reticenze da parte di alcuni paesi, e in particolare di alcune componenti parlamentari, che si adattarono progressivamente al nuovo paradigma politico ed economico dominante, impazienti di ricorrere al potere sanzionatorio dei mercati finanziari e a vincoli di spesa esterni come strumenti di disciplina interna (più recentemente, chi non ricorda l’enfasi bipartisan sulla “credibilità internazionale” quando si valutavano positivamente le riforme liberiste del governo Monti).

Deindustrializzazione e crisi

È difficile stabilire fino a che punto la teoria monetarista abbia svolto un ruolo di guida e fino a che punto abbia invece semplicemente legittimato scelte politiche ed economiche predeterminate. Altre ragioni di ordine più politico, legate ad esempio alla tradizionale avversione del settore privato verso la piena occupazione, colpevole di eliminare il potere disciplinante che la disoccupazione esercita sulla forza lavoro (si veda a tal proposito Kalecki, 1943), potrebbero spiegare la forte spinta alle liberalizzazioni ed alle privatizzazioni.

Quel che è certo è che in un contesto di forte apertura internazionale e di liberalizzazione dei mercati finanziari, la spesa necessaria per sostenere le industrie nazionali può rivelarsi molto alta, specialmente in presenza di tensioni sui tassi di interesse e di rapido aumento delle importazioni (il fallimento del piano di rilancio del presidente francese François Mitterand, nel 1983, ne è un’ulteriore riprova).

In questo senso, il prematuro cambio di regime istituzionale, commerciale e finanziario ha determinato maggiore incertezza, maggiore spesa e minore efficacia di intervento, e la scarsa lungimiranza delle classi dirigenti europee, specie nei paesi meno industrializzati della periferia sud, non sta semplicemente nell’aver abbandonato le politiche industriali. Il “peccato originale” risiederebbe nell’aver avviato un processo di prematura liberalizzazione dei mercati che ha neutralizzato e reso inapplicabili le politiche industriali pubbliche. Aver accettato la prematura privatizzazione e liberalizzazione di settori in via di industrializzazione, la dipendenza da mercati finanziari dagli umori fortemente instabili e la rinuncia all’utilizzo dei tradizionali strumenti di politica economica ha contribuito ad avviare i paesi strutturalmente più fragili verso un lento declino economico, compromettendo irreversibilmente la capacità del settore pubblico di esercitare qualsivoglia influenza sul percorso di crescita e di sviluppo.

Una volta abbandonate le istituzioni politiche ed economiche su cui riposava il modello economico dirigiste, riappropriarsi degli strumenti necessari per condurre politiche di ricostruzione industriale diventa complesso e costoso, specie in un contesto in cui i mercati finanziari sono liberi di sanzionare con alti tassi di interesse e fughe di capitali i tentativi di espansione del debito pubblico.

In un contesto di “libera volpe in libero pollaio”, i paesi con una struttura industriale più solida, e con istituzioni economiche costruite saldamente sul rigore monetario e sulla deflazione salariale (la Germania), hanno potuto beneficiare di una moneta unica sottovalutata, di un mercato europeo deregolamentato e di una stabilità economica e finanziaria durata per quasi un decennio, finché le contraddizioni dell’Unione monetaria europea non sono definitivamente emerse con la crisi finanziaria del 2008.

Oggi, la geografia economica europea si è profondamente ridimensionata rispetto a come appariva prima dell’ingresso nell’Unione monetaria e prima della crisi del 2008: la periferia Sud (Portogallo, Italia, Grecia e Spagna) e la Francia, tra i principali partner industriali dell’industria tedesca, sono stati progressivamente sostituiti dalla periferia Est (Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria e Polonia), destinazione privilegiata degli investimenti diretti esteri tedeschi degli ultimi decenni.

Inoltre, nel paniere di consumo delle famiglie tedesche, i beni di importazione europei sono stati progressivamente sostituiti da beni di importazione a basso costo e bassa qualità provenienti da Est, in particolare dalla Cina.

L’attuale situazione economica per molti paesi dell’Europa del Sud è disastrosa. La perdita permanente di capacità produttiva ha generato un effetto di persistenza che si osserva oggi nei minori tassi di crescita rispetto a quelli registrati precedentemente alla crisi.

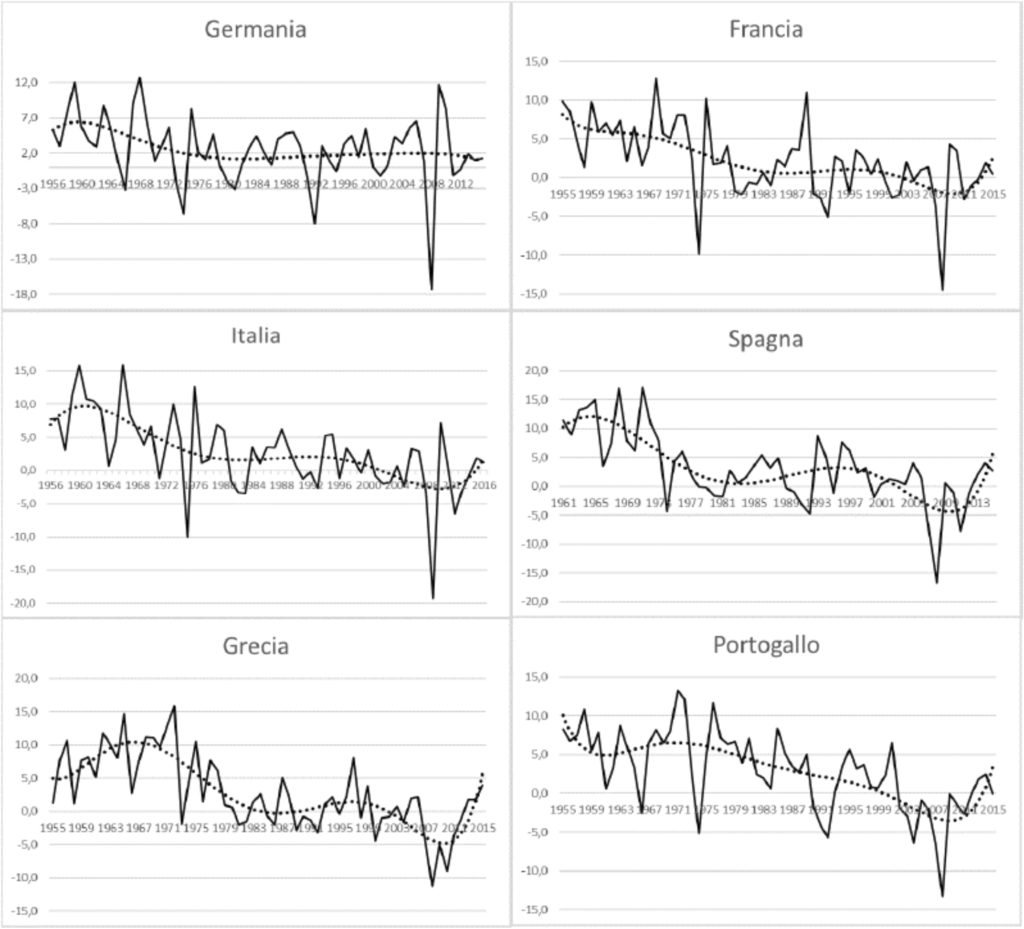

Il grafico 1 (sotto) mostra la crescita della produzione industriale nei paesi della periferia Sud e in Francia – già fortemente ridimensionata a partire dagli anni ’70 e diventata maggiormente volatile e mediamente nulla nell’ultimo decennio – e in Germania – dove è rimasta tendenzialmente stabile e positiva (la linea piena rappresenta l’evoluzione annuale del tasso di crescita, la linea tratteggiata ne rappresenta la tendenza media).

Inoltre, si osserva una forte polarizzazione tra Europa del Sud ed Europa dell’Est.

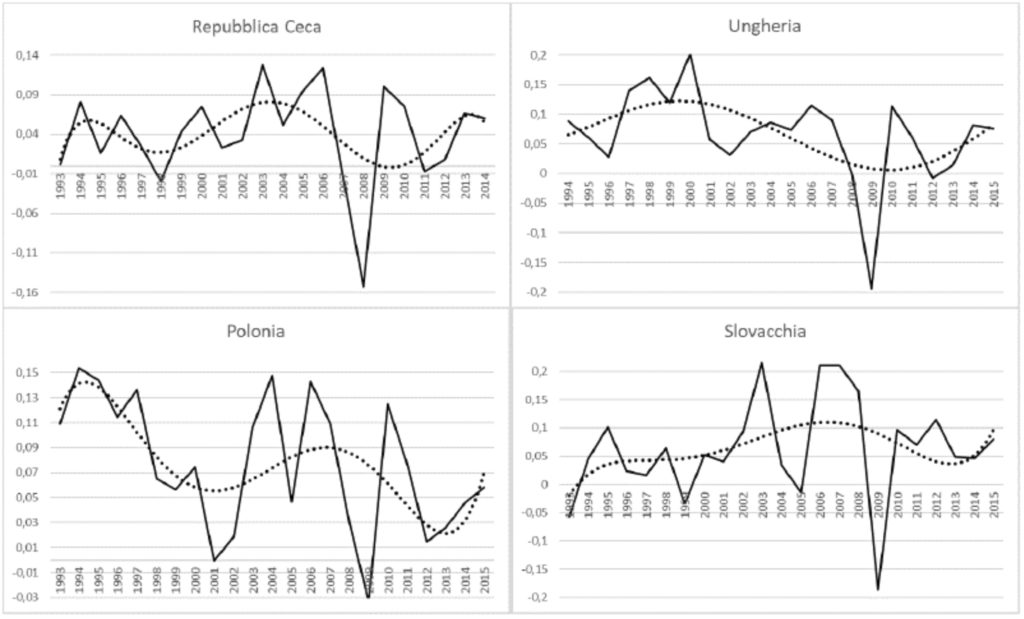

Il grafico 2 (sempre sotto) mostra per i paesi della periferia Est un andamento estremamente diverso rispetto ai paesi della periferia Sud, più simile a quello tedesco: benché diversamente volatile, il tasso di crescita in questi paesi, a partire dagli anni ’90, è rimasto tendenzialmente positivo, anche negli ultimi anni post crisi.

La spiegazione di questa divergenza strutturale risiede, oltre che nelle politiche di austerità e nella perdita di competitività conseguente all’ingresso nell’Unione monetaria europea, nel diverso percorso di sviluppo industriale. A fronte di una crescente specializzazione e differenziazione dell’industria tedesca, che ha integrato al suo interno i produttori della periferia Est, i paesi della periferia Sud rivelano scarsa innovazione e specializzazione in settori produttivi a basso valore aggiunto ed alta concorrenza di prezzo.

A questo si aggiungano le diverse strategie seguite dall’industria privata nel processo di internazionalizzazione. L’industria automobilistica, che rappresenta una delle principali industrie manifatturiere, è esemplare. Laddove le imprese tedesche hanno delocalizzato le fasi della produzione a minore valore aggiunto, mantenendo l’assemblaggio finale e altri processi a maggiore intensità tecnologica in Germania, le imprese italiane e francesi hanno più facilmente delocalizzato l’insieme dei processi produttivi, mantenendo “in casa” prevalentemente produzioni a basso prezzo e bassa qualità.

La conseguenza in termini di occupazione è la maggiore creazione di posti di lavoro in Germania e nella periferia Est a fronte di una distruzione di posti di lavoro nella periferia Sud. Inoltre, in termini di innovazione della struttura industriale, gli investimenti in ricerca e sviluppo tedeschi rappresentano, da soli, più del triplo degli investimenti in ricerca e sviluppo di Francia e Italia messe insieme.

Risposte sbagliate a domande mal poste

Il problema dell’Europa sembra difficilmente risolvibile con cure di austerità e deflazione salariale. In assenza di politiche industriali in grado di diversificare e rafforzare la produzione industriale di alta qualità ed alto valore aggiunto, le riforme strutturali del mercato del lavoro rischiano soltanto di specializzare questi paesi in settori a basso costo e basso valore aggiunto. L’Italia e gli altri Paesi della periferia europea rischiano di trovarsi in un limbo senza uscita: troppo poco competitivi rispetto all’industria tecnologicamente più avanzata della Germania, e comunque troppo poco competitivi rispetto all’industria a basso costo delle economie dell’Est.

Le conseguenze economiche e sociali di questa crisi e delle false soluzioni che ad essa sono state proposte sono catastrofiche: disuguaglianze crescenti, povertà e precarietà in aumento, disoccupazione di massa, divergenze intra- e inter-regionali.

Appare difficile intravvedere nelle attuali istituzioni europee, maggiormente preoccupate di aumentare il grado di sovra-nazionalizzazione e di tecnocrazia delle scelte comunitarie, una consapevolezza dei limiti dell’attuale contesto economico, politico e finanziario dell’Unione, e della necessità di ristabilire la capacità di intervento di istituzioni pubbliche, espressione di processi democratici e non tecnocratici, nella scelta di obiettivi, strategie e strumenti di politica economica.

I mercati, dal canto loro, hanno mostrato una straordinaria capacità di premiare o sanzionare le diverse scelte politiche ed economiche intraprese a livello nazionale, ma si sono rivelati totalmente incapaci di indirizzare e guidare queste scelte verso orizzonti di maggiore crescita e stabilità. Non è attraverso il mercato che si può sperare di ricostruire ciò che la crisi ha distrutto, occorre riappropriarsi di quelle politiche industriali pubbliche che hanno consentito di costruire ricchezza in settori ampiamente inesplorati, di costruire settori e nicchie produttive precedentemente inesistenti e nondimeno di garantire una stabilità nell’offerta di prodotti strategici a basso prezzo.

Le domande da porsi sono le seguenti: tutto ciò sarà possibile all’interno dell’Unione monetaria europea? Le politiche strutturali tanto care alla Commissione europea sono compatibili con un progetto più ampio di ricostruzione industriale, che ha bisogno di investimenti pubblici e privati, di politiche monetarie accomodanti, di politiche commerciali adeguate ai diversi livelli di sviluppo industriale e di occupazione stabile e di qualità? I governi europei potranno trovare nei mercati finanziari la giusta collaborazione per sostenere investimenti pubblici e non finanziare bolle speculative dalle conseguenze disastrose?

Se la risposta a queste domande dovesse essere negativa, l’opzione di un’uscita coordinata dall’Unione monetaria europea, che gli autori di Crisis of the European Monetary Union. A Core-Periphery perspective (di Giuseppe Celi, Andrea Ginzburg, Dario Guarascio, Annamaria Simonazzi) non sembrano contemplare apertamente, si imporrebbe per i paesi dell’Europa del Sud, intrappolati in una stagnazione economica da cui non usciranno affidandosi alle virtù del libero mercato e a vincoli fiscali di dubbia utilità.

Grafico 1. Tasso di crescita della produzione industriale nella periferia Sud, in Francia e in Germania. Fonte: OCSE

Grafico 2. Tasso di crescita della produzione industriale nella periferia Est. Fonte: OCSE

Giuseppe Celi, Andrea Ginzburg, Dario Guarascio, Annamaria Simonazzi

Crisis in the European Monetary Union: A Core-Periphery Perspective

CRC Press